RUINAS. Hacía ya un tiempo largo que mi deseo de ir a las ruinas de la casa de piedra en el parque Teyú Cuaré, en la cual supuestamente vivió el jerarca nazi Martín Bormann, se veía postergado. Me anoticié de tal existencia la vez que acompañé a una mujer rusa y a su marido a una recorrida por los restos de otra de las reducciones jesuitas en el pueblo de Nuestra Señora de Loreto. Esa Zulma —hablo de la rusa— me advirtió varias cosas: lo complicado de llegar hasta el lugar, la empinada cuesta arriba que se debía emprender al regreso y la recomendación de dejar de fumar al menos unos días para intentar la proeza de la excursión.

Una tarde de finales de febrero, después de llamarla, me confirmó que el sábado próximo me pasarían a buscar para ir a San Ignacio, departamento donde se encuentra el parque provincial. Eso fue un lunes. Al día siguiente dejé de fumar y comencé una especie de entrenamiento casero, por llamarlo de algún modo. Caminaba dos o tres kilómetros diarios, intentaba limpiar mis pulmones con ejercicios respiratorios e investigaba acerca de las ruinosas construcciones nazis en ese rincón oculto de la selva, recostado sobre las costas del río Paraná.

Todo marchaba a buen ritmo: el entrenamiento, la investigación. Pero al llegar el viernes, en vísperas del día ansiado, recibí un llamado de Zulma. No iba a venir a buscarme y me advirtió acerca de ir a la casa de Bormann.

—Hace mucho calor para ir en esta época. Llegar no cuesta mucho porque uno va cuesta abajo. El problema es volver, porque el camino es muy empinado. Con mi marido pensamos que íbamos a morir reventados por el calor y el cansancio. Uno se queda sin aire y parece que se van a explotar los pulmones. Además, usted fuma y no va a poder dar ni dos pasos cuando quiera volver. Cuando llegue el invierno es la mejor época para ir a ese lugar; ahora es imposible. Que tenga una buena noche.

El mensaje fue lacónico, cortante, con visos exagerados a mi entender, que desvanecieron cualquier intento de emprender la ida a esa construcción derruida y redescubierta en 2015 por los antropólogos e investigadores del Conicet, Daniel Schávelzon y Ana Igarreta, quienes, alertados por la leyenda popular misionera, llegaron a San Ignacio y emprendieron una investigación en el mismo terreno. No pudieron verificar que allí haya vivido el ángel exterminador de Joseph Mengele antes de establecerse en Paraguay y posteriormente en Brasil, donde murió ahogado, ni el mismo Martín Bormann, abatido mientras cruzaba un puente en Berlín por la certera explosión de una granada lanzada por un soldado ruso. Sí verificaron que la construcción, si bien estaba hecha con las mismas piedras usadas por los jesuitas siglos atrás, tenía otro corte; que los azulejos de vidrio usados en algunos revestimientos eran de fabricación alemana, como así también los restos de vajilla, monedas usadas en la época hitleriana y fotos que daban cuenta de la morada de habitantes alemanes de clase alta.

LEYENDAS. La mitología popular ha creado diversas leyendas que carecen de fundamento histórico, pero que resultan irrefutables a la hora de la verdad y traslucen cierto enojo incómodo si uno hace el intento de restarles validez. Estos testimonios aseguran sin dubitaciones, como el de un vecino que atestigua:

“El abuelo de mi mujer, que es nieta de alemanes, le contaba a ella que el mismo Bormann iba a caballo desde ese refugio hasta San Ignacio para hacer las compras en el almacén. Mucho no se escondía, porque había muchos alemanes en la zona que lo querían y lo protegían. Él era muy querido por la gente, hasta que desapareció y no se lo volvió a ver. De Mengele nunca le contó nada, pero es seguro que también pasó por ahí, porque enfrente, en Paraguay, está Colonias Unidas, un pueblo donde viven muchos alemanes que el 20 de abril festejaban el cumpleaños de Hitler. Hacían unas fiestas impresionantes que duraban todo el día”.

En relación con esa fecha, otro vecino atestigua:

“Ahora hace un tiempo que no vienen, pero hasta hace poco venía un grupo de motoqueros desde Oberá, algunos vestidos como soldados alemanes, con cascos e insignias. Iban hasta la casa de Bormann a pasar el día y a festejar el cumpleaños de Hitler. Puede ser que ya no vengan porque el gobernador prohibió el uso de ‘Casa de Bormann’ en la cartelería y en las páginas del gobierno. Ahora se llama Casa de Piedra, nomás”.

Pero si estos corrillos pueblerinos resultan absurdos, los lugareños los sustentan con el argumento más o menos irrefutable de que los rusos ganaron la guerra y pueden decir y escribir cualquier cosa. Una argumentación que nos remite a aquello de que la historia la escriben los que ganan. Aunque otros testimonios, como el de un vecino que pide no dar su nombre porque todavía quedan muchos descendientes de Bormann en Misiones —y también de Klaus Barbie y Rommel, por citar a algunos nazis notorios—, podrían verse afectados. El hombre, de unos cuarenta años, también cita a su abuelo cuando cuenta:

“En los años 70 vino a San Ignacio el mismo cazador de nazis Simón Wiesenthal, buscando a Bormann y a Mengele. Estuvo un par de semanas y, con la gente que trajo, anduvieron pegando afiches con las fotos de los dos por todas las calles del pueblo, pero no los pudieron encontrar. Fueron hasta la casa, que todavía estaba entera, pero cuando llegaron ya no había nadie. Dicen que al final vivía una familia alemana que también se fue al Paraguay, y después en el lugar se quedó viviendo un tiempo una colonia de pescadores, que terminaron yéndose también, y ahí se empezó a convertir en ruina”.

Si bien el conocido cazador de nazis Wiesenthal nunca estuvo en Misiones, sí es recurrente el pedido de anonimato por todo aquel que me ofrece un testimonio, con la excusa de que lo que cuenta es cierto, pero no quiere perjudicar a sus vecinos. Lo cual brinda un aura de sospechosa credibilidad al testimonio otorgado, que no deja, claro está, de tener el encanto otorgado por la ambivalencia.

CAMINO. Desde la llegada de la primavera, prácticamente llueve día por medio acá en Misiones. Esto ha hecho que la excursión al Parque Teyú Cuaré (Cueva de lagartos) se haya postergado más de lo deseado, aunque en ese tiempo acumulé días sin fumar hasta llegar al mes. ¡Una verdadera proeza!, que mitiga los efectos del EPOC recientemente diagnosticado.

El día anterior llovió toda la jornada, pero por suerte el domingo amaneció fresco y soleado. Cerca del mediodía emprendo el viaje a San Ignacio. Al llegar, camino por la calle principal del pueblo en busca de un remis. En un kiosco me pasan el número de uno cuyo precio me parece abusivo y lo descarto. Camino hasta un restaurante cercano, donde la moza me da otro número, y la tarifa que me pasan por llevarme hasta Teyú Cuaré —distante unos seis kilómetros— me parece razonable. A los cinco minutos de acordado el trato pasa a buscarme Ezequiel, un muchacho que conduce una Hilux. Allá vamos hacia el destino esperado.

El sendero se muestra escabroso, y me dice que en auto es imposible hacerlo. Le pido que se detenga para sacar algunas fotos desde un mirador desde el cual se observa el Paraná, y me dice que soy el primero que le pide eso, ya que nadie quiere parar a mirar el paisaje: todo el mundo tiene prisa por ir directo al sitio determinado en el viaje.

A medida que avanzamos vamos penetrando en un sendero más montaraz y de vegetación tupida. En algunos tramos se forma una especie de galería cubierta por el follaje espeso que apenas permite la entrada de los rayos del sol. La marcha es lenta, y cada tanto se siente el ruido de alguna piedra pegando en la carrocería del vehículo. Al cabo de unos minutos llegamos a la entrada del Parque Provincial. Solo vemos un auto estacionado a pocos metros de la casa del guardaparque. Todo el paisaje está cubierto de silencio, quebrado solo por algún sonido selvático e indescifrable, atribuible a un animal desconocido o al movimiento del follaje movido por la brisa leve y húmeda de ese momento.

Me acerco a la vivienda silenciosa del guardaparque, golpeo las manos y, al cabo de unos minutos, sale un muchacho recién despertado de la siesta. Le comunico el propósito de mi presencia en el lugar y me dice:

—Le voy a avisar lo siguiente para que usted decida si va o no va. La casa de Bormann está a seiscientos metros. Ir es fácil, no hay mayores problemas, ya que va yendo en bajada. Como ayer llovió, tiene que tener cuidado con las piedras que pueden estar resbalosas por el musgo. Va a cruzar un par de vertientes; puede haber barro, y eso es peligroso. Yo lo prevengo porque, si le pasa algo, no hay manera de sacarlo de ese camino. Tenga en cuenta que la pendiente es de ciento cincuenta metros y no la sube cualquiera. Y acá no tenemos ni camilla de traslado: ya le hemos pedido al gobierno provincial, pero no nos dan bola. En el botiquín, si tengo dos curitas y un poco de alcohol, es mucho. Con eso le digo todo. Así es la vida de los guardaparques. Por eso pedimos una colaboración a los pocos que vienen ahora de visita a este lugar. Yo ya cumplí mi deber de avisarle; ahora el que decide es usted.

Lo escucho con atención y, una vez advertido, le confirmo que voy a emprender la aventura. Tengo suerte: Ezequiel se ofrece a acompañarme, y su compañía resulta muy útil. El sendero es complicadísimo, tortuoso y enrevesado. Se podrían agregar más adjetivos calificativos para esa senda donde las raíces brotan desde la tierra húmeda y se continúan en las piedras cubiertas de musgo resbaloso, hasta llegar a un claro donde el tronco de un árbol corta el paso y hay que agacharse para continuar. Por momentos el sol desaparece: una techumbre de follaje impide verlo, y los rayos se extinguen en esa umbría, atravesada por los coletazos de los huidizos lagartos que se escabullen ruidosamente entre la maleza. De pronto, como una epifanía de reminiscencias paganas, irrumpe ante nuestros ojos la pared de piedra no derruida por completo. Hemos llegado a la casa de Bormann.

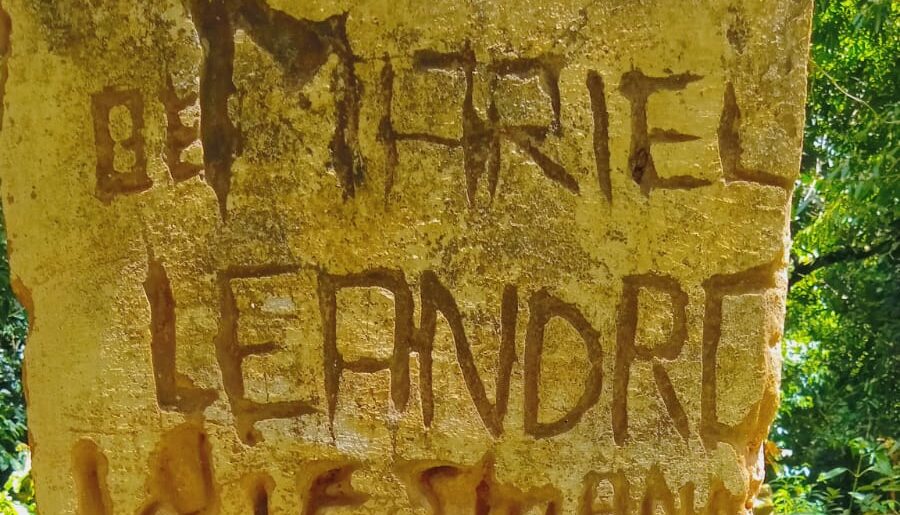

RUINAS II. Allí están los vestigios de esa construcción, enverdecida por el musgo asentado en el canto de las piedras. Una escalinata conduce a una pieza donde, en el revoque carcomido de la pared, hay grafitis grabados con metal por visitantes ansiosos de dejar la marca de su paso por el lugar. Tienen distintas fechas: el más antiguo es del año 1976 y el más reciente del 2021. Otro es bastante particular y corresponde a una pareja de esposos o hermanos, Mariel y Leandro Wiesmann, que fueron acompañados por un tal Julián Gauna, tal el registro allí grabado. Por supuesto, no faltan las esvásticas en honor a los combatientes nazis, pero encima de tales inscripciones laudatorias, y como advertencia a cualquier intento de resurrección, otra inscripción advierte en letras mayúsculas: A DONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR.

Contigua a esa pieza se encuentran los restos de un baño y en él una bañera azulejada con mosaicos de tonalidad celeste y de vidrio, traídos sin dudas desde Alemania. También se ven los huecos de un sistema de ventilación que atenuaba el calor de la selva misionera, aunque no muy lejos de allí Horacio Quiroga se quejaba del frío selvático de esa zona durante la noche. Esos detalles relacionados con lo sanitario, lo cloacal y los revestimientos de las paredes, así como los restos de fina vajilla de porcelana alemana encontrada en los alrededores de la casa, hacen suponer que quienes se alojaron en dicha residencia no eran personas plebeyas del régimen nazi, sino todo lo contrario: habla de gente importante en la jerarquía del nazismo.

A escasos metros se encuentra la segunda casa, con una única habitación y menos comodidades, más cercana a la orilla del río, como si se tratara de un puesto de vigilancia en el que solo hayan vivido los guardias asignados para tal propósito. En esta construcción algunos árboles han extendido desde la altura sus raíces hacia la tierra. Otros, al crecer, han derruido las paredes, y hay carteles que advierten sobre el peligro de derrumbe y de acercarse a la endeble construcción. Esas indicaciones también me las hizo Víctor Hugo antes de emprender la ida:

—No haga lo que hacen muchos, que por llevarse una piedra de recuerdo fueron saqueando la casa, y además ahora corren el riesgo de que se les vengan las piedras encima y los maten, sobre todo en la segunda casa, que es la más deteriorada.

Solamente tomo fotos; con eso y escribir, alcanza.

REGRESO. Los primeros metros del retorno no son complicados, pero a medida que se avanza todo se torna traumático y cuesta arriba. La senda se vuelve estrecha y el ascenso, un camino en el cual uno se pregunta, no sin razón, por qué está allí, padeciendo la falta de oxígeno, respirando ese aire viciado de humedad y arriesgándose a un resbalón que, en el mejor de los casos, implica una rotura de huesos o un golpe funesto contra una piedra o un tronco derribado. Cada diez o quince metros hay que detenerse a tomar aire y agua. Las piernas no resisten tampoco caminar trechos más largos; los tendones parecen entumecerse a cada paso.

En cierto tramo del camino Ezequiel se ofrece a abanicarme con una rama. Le digo que no hace falta y apelo a dos disparos del spray de salbutamol que solía aplicarme en los primeros días de dejar de fumar y que tuve la buena ocurrencia de guardar en la mochila.

Cuando descanso pienso en esos alemanes moradores de esas construcciones y en la buena elección de ese lugar para esconderse: un sitio al cual solo tenían acceso más permisivo por el río y no por tierra, más allá de los supuestos paseos a caballo de Martín Bormann por el poblado. Pienso también en las razones dadas por Zulma en su momento para no acompañarme en tal aventura, y en las ventajas adquiridas por el abandono del hábito de fumar, más allá de las contrariedades provocadas por lo escarpado del terreno de retorno.

Pienso también en el privilegio de haber realizado esta pequeña aventura, de tener la camisa empapada de sudor y de ver la huida de los lagartos, y de ser observado en mi vital cansancio por una pareja de cuatíes desde la rama de un árbol. Y, claro está, pienso en esos seres catastróficos que nunca imaginaron las nuevas vidas que les fueron asignadas por los vivos una vez muertos. Mientras, en un retazo de cielo arrebatado a la espesura, unos cuervos planean a su antojo en el aire azulado.