Alejandro Bustillo, arquitecto, pintor, escultor y académico, nació en el seno de una familia oligárquica un 18 de marzo de 1889. En su faceta de arquitecto se lo considera el fundador del “estilo clásico nacional”. Sus obras, diseminadas a lo largo y ancho del país, incluyen entre otras muchas al Hotel Llao Llao en Bariloche, el complejo Bristol en Mar del Plata, el Hotel Provincial y el Casino Central. En la ciudad de Buenos Aires fue autor de la casa central del Banco Nación y del edificio vecino, donde actualmente funciona la Agencia Federal de Inteligencia. También diseñó la sede del Banco Tornquist, obra en la que se resalta la pertenencia a la masonería tanto de los banqueros como del creador, con la construcción de dos obeliscos propios de la simbología masónica. En los edificios bancarios se destacan las columnas sólidas de estilo neoclásico y el trilátero apoyado en las mismas, verdaderas fortalezas arquitectónicas que mostraban al público, o al menos pretendían mostrar, la solidez del sistema bancario de la nación. En el ámbito privado, donde incursionó con obras notables que también llevaban un sello ecléctico, construyó el Hotel Continental, el Edificio Volta, la casa de Victoria Ocampo y el edificio situado en Recoleta donde vivieron Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo.

Portador de ese rancio abolengo oligárquico, declaraba asiduamente ser descendiente de los soberanos incas Túpac Yupanqui y Huayna Cápac, cuyas hijas, parangonando a Malinche, se casaron con conquistadores españoles. Su padre, José María, fue abogado militarista y redactor del primer código de justicia militar argentino; esa ligazón con las armas no era casual. El abuelo, José María Bustillo, había luchado en las batallas de Cepeda y Pavón y, ya como general, en la Guerra de la Triple Alianza, que devastó al Paraguay. La madre de Bustillo, por su parte, era prima del doctor José María Ramos Mejía, un positivista ultramontano y ferviente detractor de Juan Manuel de Rosas y de cuanto caudillo federal se posara en su mira.

La pertenencia a una élite social no solo le allanó el camino a Bustillo como arquitecto, pintor y escultor, sino que también la afinidad ideológica fue clave para convertirse en el arquitecto de la política oligárquica que maneja al Estado para sus propios fines. Su hermano José María, ingeniero agrónomo, fue ministro de Obras Públicas al tiempo que Alejandro realizaba sus construcciones. En esa situación, fue convocado por el dictador Uriburu para remodelar la Casa de Bombas en Recoleta e instalar allí el Museo Nacional de Bellas Artes en 1934. La remodelación del viejo edificio de bombeo de agua se llevó adelante en tiempo récord para la época. Las columnas del pórtico de entrada al museo llevan el distintivo de sus obras estatales: columnas toscanas y neoclásicas, creaciones inspiradas en la obra del arquitecto alemán Albert Speer, conocido mundialmente como el arquitecto de Hitler. La profusión de sus obras también comprende la provincia de Misiones, donde edificó el Hotel Iguazú, remodeló las plazas 9 de Julio y San Martín —en la cual ubicó una réplica del pedestal diseñado por él en la plaza homónima de Buenos Aires—. También intervino el frontispicio de la catedral provincial, la casa de gobierno y diseñó el nuevo cementerio La Piedad de Posadas.

Política. Bustillo no era un arquitecto inocente políticamente; tenía su conciencia de clase bien acendrada. A las obras concretadas en Misiones y las ya mencionadas se le agrega un detalle no menor: la ahora provincia luchaba por la provincialización de su territorio, algo a lo que se oponía la élite dominante, es decir, los empresarios madereros como los Benberg y los yerbateros como Barthé, Escalada, Arrillaga, además de la empresa yerbatera brasileña Larangeiras y otras paraguayas, que explotaban los yerbatales silvestres y a los trabajadores en jornadas extenuantes que iban de las nueve a las catorce horas, con salarios que se cobraban en vales por comida. Esa explotación salvaje dio inicio a una huelga de los llamados “mensú” en el año 1921 en el norte provinciano, a instancias de la Federación Obrera Regional Argentina, huelga que dejó un saldo de cinco decenas de muertos. La explotación y los conflictos se sucedían con frecuencia, junto con la represión a las protestas sociales y a la organización obrera. En 1931, el dictador José Félix Uriburu convocó a Bustillo para construir comisarías en todo el territorio misionero con la excusa de combatir la delincuencia y el contrabando. Mientras Bustillo se dedicaba a construir comisarías, cuyo fin era tener la presencia de una fuerza represora de los conflictos sociales en los lugares apartados, su admirado Albert Speer diseñaba los campos de concentración en la Alemania nazi.

Las construcciones policiales sorprendían a los viajeros al encontrarlas en zonas selváticas y cercanas a los obrajes, pero también había un interrogante que él mismo planteaba: si para todas se había usado el mismo plano o si existía alguna modificación, ya que todas seguían el mismo modelo —la escalinata, las columnas y el trilátero—. La construcción de comisarías que comenzó con Uriburu se continuó con Agustín P. Justo y es precisamente bajo su dictadura, en 1936, cuando se dio la llamada “Masacre de Oberá”. Desde la comisaría de dicho pueblo partieron tropas policiales bajo las órdenes del comisario Berón para reprimir colonos polacos, rusos y ucranianos que reclamaban por el precio de pago en las cosechas del tabaco. Podemos hablar entonces de la obra policial de Bustillo a instancias de su hermano Exequiel, que por entonces era el director de Parques Nacionales y conocía muy bien el territorio nacional de Misiones. Estas contingencias arbitrarias de la represión hacen que a Bustillo se lo denomine, y no sin razón, como el arquitecto de la política. Estas represiones obreras fueron reflejadas por el periodista y militante comunista Alfredo Varela en su libro El río oscuro, novela que inspiró a Hugo del Carril para realizar su película Las aguas bajan turbias.

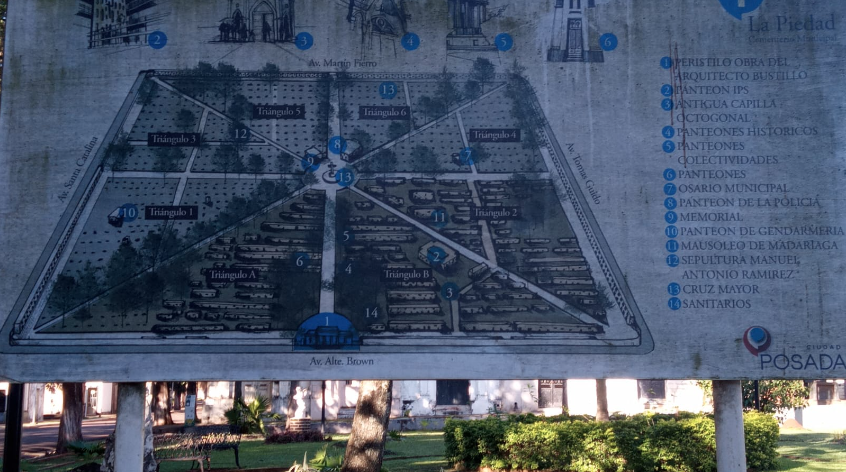

Cementerio. Cuando uno llega al cementerio La Piedad de Posadas queda impresionado por el pórtico diseñado por Bustillo, que no guarda muchas diferencias con el del Museo Nacional de Bellas Artes. Las columnas toscanas y las escalinatas nos revelan una misma réplica. Esto lleva a meditar acerca de si Bustillo concebía a la muerte como un arte o a la necrópolis como un verdadero museo de arquitectura mortuoria. El diseño, que parte de una calle hacia un eje central desde el cual se trazan cuatro diagonales, tiene una distribución clasista de las tumbas. Apenas se caminan unos metros por esa avenida, se ven a ambos lados mausoleos y panteones en estilo gótico, art decó y nouveau, decorados con esculturas angelicales. Los apellidos inscriptos con letras de bronce señalan la riqueza de sus propietarios, entre ellos figuran los Barthé, Fragueiro, Madariaga, un insigne filántropo y masón. Al avanzar encontramos los panteones de las colectividades sirio-libanesa, española e italiana. Cuando se abandona esa ostentación mortuoria, las tumbas tienen el aspecto de cualquier otro cementerio. Entre los muertos notables que descansan en ellas y son destacados en un folleto que se solicita en la entrada, se encuentra Ernesto “Tito” Cuchiaroni, un jugador de fútbol de la década del 50 del siglo pasado, que, según el epígrafe del impreso, se destacó en Boca Juniors, en la Sampdoria y el Milán de Italia, dejando bien en alto el nombre de la provincia. No muy alejada del notable Cuchiaroni, encontramos la tumba de César Ayrault, que fuera vicegobernador de la provincia y muriera en un accidente de aviación en 1974 mientras se dirigía a Iguazú y que tiempo después fue atribuido a la Triple A. Hacia el fondo se observan los nichos y, a un costado, las tumbas comunitarias, es decir, el pobrerío: cruces de madera o de hierro, algunas con o sin nombres, lápidas pequeñas con inscripciones de condolencias y escudos de equipos de fútbol. La cercanía de una con otra causa cierta perturbación si imaginamos el intercambio de necrófagos que debe suceder bajo tierra.

También, apenas entramos hacia la izquierda, como una incrustación, se destaca el panteón del Instituto de Previsión Social de Misiones. Una obra casi disruptiva, en la cual Bustillo no deja de apelar a sus elecciones eclécticas para realizar una edificación de líneas rectas que recuerdan las construcciones de la Bauhaus, siendo los materiales de edificación el metal, el vidrio y la piedra. Una de las paredes está construida con vidrio, que nos recuerda a un cuadro de Mondrian. La entrada de luz crea un efecto lumínico que convierte al espacio en un verdadero monumento mortuorio, que rompe las reglas de las construcciones aledañas. Somos libres de pensar que Bustillo tal vez se haya imaginado como poblador con sus huesos en ese espacio artístico, pero no: cuando murió el 3 de noviembre de 1982 en la ciudad de Buenos Aires, fue enterrado en el panteón familiar del cementerio de La Recoleta, muy cerca de una de sus obras.