Los analistas internacionales destacaron la madurez democrática de la política chilena. Señalaron como ejemplo que el “derechista” Kast, luego de conocer su derrota, se presentó como presidente de todos los chilenos y hasta elogió al saliente Boric; del mismo modo, Boric realizó declaraciones con un saludo y buenos deseos al triunfante Kast. De hecho, el propio Boric desautorizó al extrovertido presidente colombiano Petro, quien había repudiado a Kast calificándolo de “nazi” y amenazado con no recibirlo en su país.

Si bien a quien escribe las declaraciones de Petro le resultan fuera de lugar —siendo él presidente al referirse a otro presidente de un país vecino que triunfó electoralmente de manera indiscutible desde el punto de vista institucional—, lo cierto es que expresan el pensamiento de una parte significativa de lo que hoy se denomina “izquierda”. Y, esto es lo importante, contrastan con las buenas formas y el orden con que se desarrolló la sucesión presidencial en Chile.

Creemos que esas “buenas formas” tan elogiadas se vinculan con una sólida hegemonía del régimen político chileno, así como con un consenso moderado en torno a la vigencia del modo de acumulación. Ambas dimensiones funcionan de manera articulada: una remite a las formas institucionales y extrainstitucionales —el Estado en sentido amplio, diría Gramsci— y la otra a las formas económicas mediante las cuales se organiza la producción de riqueza, el trabajo y sus relaciones. En Chile existe una hegemonía robusta, construida y sostenida por el conjunto de las fuerzas políticas.

¿Y la rebelión popular que hizo tambalear al gobierno? En primer lugar, debe señalarse que miles o incluso cientos de miles de personas tirando piedras, levantando barricadas o incendiando edificios pueden derribar un gobierno, pero no reemplazarlo por otro. Si no existe una organización capaz de expresar políticamente lo que esa rebelión parece reclamar, no hay cambio posible. Ahora bien, una rebelión como la chilena —o como la argentina de 2001-2002— sin duda resquebraja el régimen, expresa una crisis profunda y una pérdida de consenso. Eso no es poco: abona el terreno para el cambio. Pero ni de lejos alcanza para darle forma, ya que esas rebeliones suelen ser dispersas, heterogéneas y, muchas veces, contradictorias. No está mal gritar “que se vayan todos”, pero alguien tiene que venir después. Como la naturaleza, la política aborrece el vacío.

Así, cruzando la cordillera, tanto el kirchnerismo en Argentina como Boric y su gobierno en Chile fueron consecuencia de procesos de rebelión popular. Incluso, en el caso chileno, Boric —por su condición de estudiante— parecía formar parte de esa rebelión más que Néstor Kirchner, quien pertenecía claramente al personal político tradicional. Pero las apariencias engañan. El régimen político chileno demostró ser mucho más sólido de lo que suponían quienes esperaban cambios radicales. En rigor, la idea misma de “cambio radical” no estaba realmente presente en quienes decían creer en ella. Eso quedó en evidencia en los primeros pasos del gobierno de Boric.

La reforma constitucional

Chile heredó de la dictadura un régimen que la democracia posterior continuó casi sin modificaciones. Tanto las formas constitucionales como las económicas se mantuvieron. El sistema solo fue alterado en 2005 para eliminar los senadores designados y el sistema binominal, resabios claramente antidemocráticos de la dictadura que ya resultaban innecesarios para todas las fuerzas políticas. Sin embargo, comparada con otras constituciones, la chilena carece de declaraciones que garanticen derechos sociales, sindicales y similares. Se trata de una constitución liberal de viejo cuño, lo que hacía razonable pensar en una reforma.

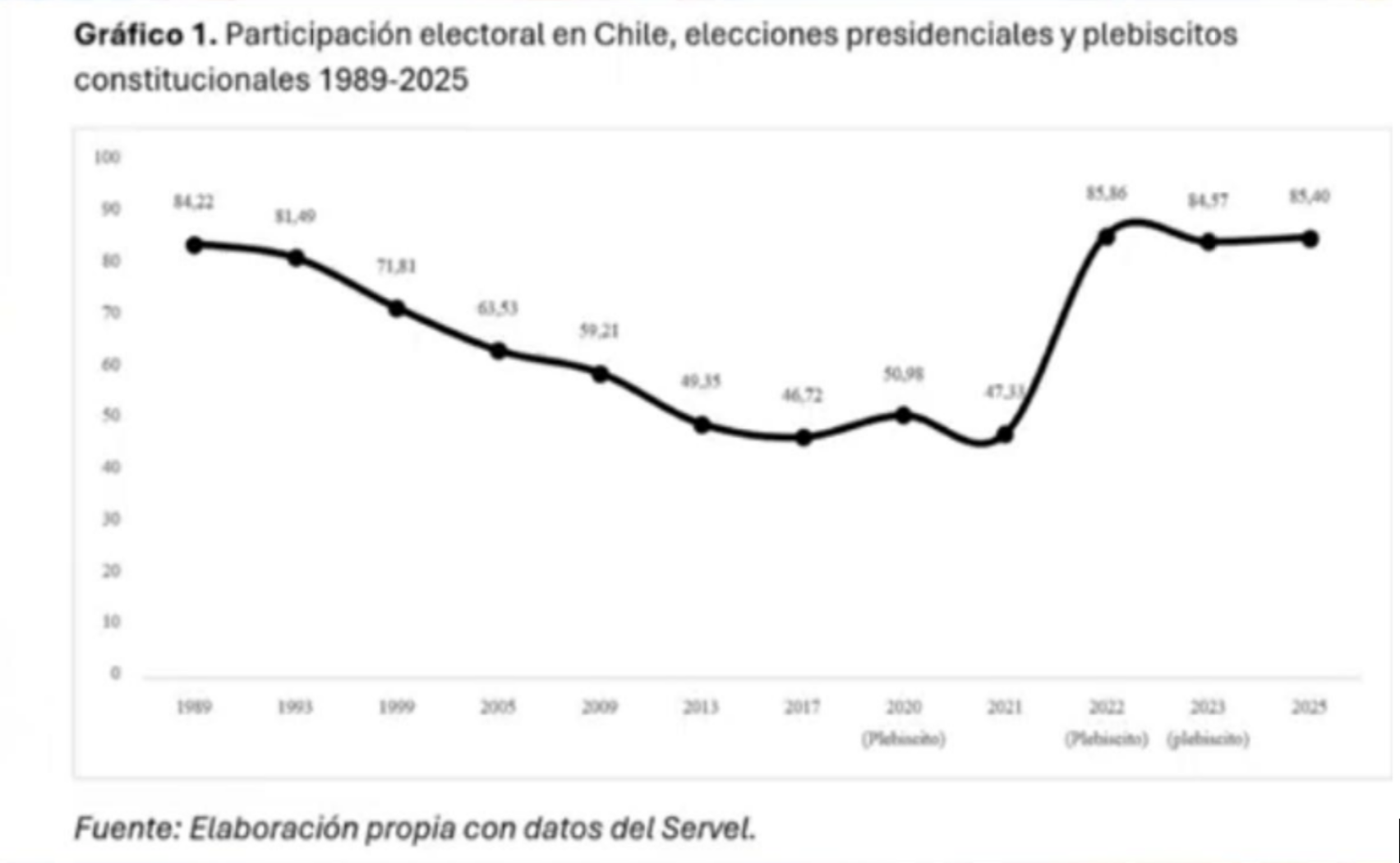

Boric y quienes accedieron al gobierno impulsados por la rebelión popular convocaron a una asamblea constituyente. El entusiasmo reformista se canalizó institucionalmente en ese proceso, que quien escribe considera promisorio y que debería haber comprometido activamente a la población. Sin embargo, la participación en la elección de constituyentes fue apenas del 43%, un nivel bajo para un contexto de alta movilización social. La izquierda restó importancia a ese dato, señalando que en Venezuela también se habían registrado elecciones con baja participación durante el gobierno de Hugo Chávez. No obstante, 43% es poco desde cualquier perspectiva, aunque no necesariamente invalidante. Ya entonces debió haberse ensayado otra lectura.

El texto constitucional fue debatido, reformado y sometido a plebiscito. Allí, con una participación del 85% del padrón, la propuesta fue rechazada de manera contundente. La lectura es clara: la población fue mayormente apática frente a la reforma y se movilizó masivamente para rechazarla. Ese momento marcó el inicio del fin del gobierno de Gabriel Boric y el cierre de las ilusiones abiertas por la rebelión popular. Sobre todo, evidenció que las propuestas del gobierno no representaban siquiera a una mayoría simple; por el contrario, movilizaban en su contra.

La pregunta entonces es inevitable: ¿qué pasó y por qué?

Quienes seguimos de cerca el proceso constituyente chileno observamos una fuerte tendencia a priorizar debates vinculados a derechos individuales y de minorías, lo que hoy suele denominarse agenda “woke”: género, feminismos, pluralidades, pueblos originarios, ecología. Es decir, los ejes centrales de lo que se conoce como izquierda radical a escala global. No se trata aquí de cuestionar o reivindicar esas agendas, sino de analizar su efecto político.

Sin dudas, esos sectores formaron parte de la rebelión. Como toda rebelión, fue amplia y atravesada por múltiples actores y clases, a veces contradictorias. Esas minorías, intensas y muy movilizadas, tiñeron el proceso constituyente y el período previo. Su sobrerrepresentación en la convención se explica por ciertas disposiciones institucionales —que no analizaremos aquí— y, nuevamente, por la baja participación electoral. Las grandes mayorías populares, en cambio, volvieron a sus casas. La gente trabajadora tiene que trabajar y resolver su vida cotidiana. Eso no implica que sus demandas hayan desaparecido o se hayan transformado en las de las minorías intensas. En general, sus reivindicaciones siguen ligadas a vivienda, trabajo, derechos sindicales, salud y educación.

Lo que se veía durante el proceso constituyente eran pueblos originarios, demandas de género, convencionales hablando con “e”, banderas mapuches y minorías sexuales. Exagero a propósito, porque lo cierto es que la derecha se focalizó en esos temas, los más sobreexpuestos ante la opinión pública, que terminó siendo opinión popular. La derecha eligió el terreno de disputa y la izquierda quedó atrapada en él. Un terreno que le resultaba cómodo, quizá porque evita discutir la sustancia del modelo de acumulación vigente y, por ende, los conflictos de fondo.

No sabemos si un debate centrado en jubilaciones, salud, educación pública o derechos laborales habría generado otro resultado; es contrafáctico. Pero sí sabemos que la deriva del proceso —muy funcional a la derecha— condujo a su derrota. Y con ella, al comienzo del fin del gobierno de Boric.

El triunfo de Kast

Ganó Kast en Chile, como era previsible. Lo hizo de manera contundente en segunda vuelta. Con unos 15 millones de personas habilitadas para votar, participó el 85% y Kast obtuvo más del 58%. Un triunfo incuestionable desde el punto de vista del sistema electoral. Su contrincante, Jannette Jara, realizó la peor elección de un candidato “progresista” desde el fin de la dictadura, siendo además miembro del Partido Comunista chileno. El golpe para la izquierda fue profundo.

Las comparaciones con Milei fueron muchas. Sin embargo, José Antonio Kast tiene una familia normal y no habla con perros fantasma. Tampoco es un extrovertido “radical”, ni promete destruir el Estado chileno o producir cambios dramáticos. Conviene recordar, además, que Chile está estable: no existe ninguna catástrofe amenazante —real o amplificada— como en Argentina. El “Milei chileno” era Johannes Kaiser, del Partido Republicano (o, si se prefiere, un referente libertario); no hay que olvidarlo: sacó el 13% de los votos. Kast, en cambio, representa una derecha más “tradicional”, y en Chile esa derecha es pinochetista, pública o privadamente. Esto se explica porque Pinochet triunfó políticamente y dejó un sistema neoliberal estable que la “democracia” continuó, generando una herencia de partidarios organizados, con base social amplia y poder determinante. Eso siempre debe recordarse al analizar Chile.

Sin desmerecer la capacidad de la derecha chilena, creemos que hubo una derrota clara del progresismo. Un progresismo que se metió de lleno en debates vinculados al género y a las minorías, temas que una parte importante de los chilenos no considera centrales o directamente rechaza. Como señalamos, eso ya se había visto en la constituyente, cuando el joven progresista Boric fue derrotado. Al pueblo —como en todos lados— no le importan “los migrantes”, “los trans”, “los cupos”. Porque el pueblo no es minoría ni rareza: es mayoría. En general, las agendas de minorías convocan, a veces, ni siquiera a esas minorías y suelen ser representadas por estratos sociales medios y medio-altos. También debe indicarse que, según las encuestas, la aprobación de Boric nunca se alejó demasiado del 30%, y se va con una cifra similar. Los trasandinos parecen una sociedad de treinta por cientos.

Creo que hubo una lectura progresista equivocada de las rebeliones populares. Se confundió “pueblo” con “identidades”, y “nación chilena” con “identidades plurinacionales”: una extrapolación de realidades ajenas a Chile y a sus mayorías. Se puso la mirada en lo raro, lo nuevo, lo singular… cuando, en realidad, la gente peleaba por lo viejo, lo de siempre: vivir mejor; más derechos laborales, salud y educación pública. También es importante subrayar que muchas cosas que en Argentina (por ahora) consideramos obvias —aunque están por dejar de serlo— en Chile no existen. No hay un sindicalismo que mueva el amperímetro; no hay salud pública en el sentido argentino, ni obras sociales; no hay una educación pública gratuita generalizada. El sistema jubilatorio es de AFJP. Y se llega al extremo de financiar la educación con crédito y endeudamiento familiar.

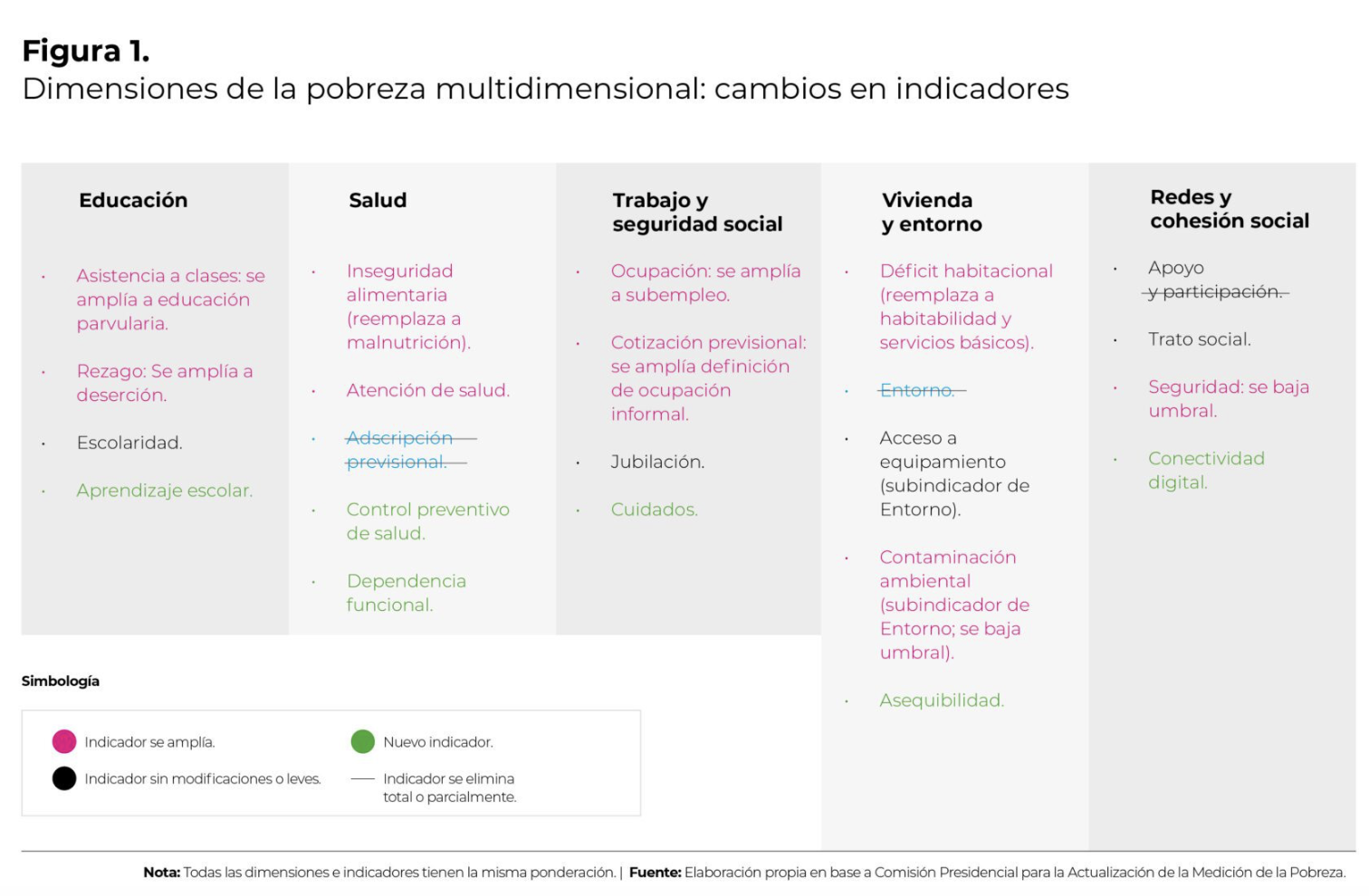

¿Cuál es la diferencia entre los progresistas y sus antagonistas? Que el Estado, bajo gobiernos progresistas, interviene en ese sistema a través de subsidios y ayudas. Y el gobierno de Boric lo hizo con más convicción, incluso, que la más que moderada Bachelet, aunque en la misma línea: una intervención aceptable para el régimen. Y vale destacar que el impacto real sobre la pobreza no se reduce a “un poco más de dinero en el bolsillo”: hay factores multidimensionales.

Veamos. Mucho más acotada que en el programa inicial, la agenda social de Boric produjo algunas reformas. La reforma de pensiones fue la primera significativa desde su instalación con Pinochet hace 43 años, e incorporó aporte patronal. Se dictó una ley para reducir gradualmente la jornada laboral a 44 horas semanales, que pasará a 42 en abril de 2026 y quedará fijada en 40 a partir de abril de 2028. En salud —donde, si no pagás, te morís— se sancionó una ley que habilita atención gratuita en centros públicos para sectores más vulnerables. En temas de familia, se aprobó una ley que obliga a pagar la cuota alimentaria y otra vinculada a violencia de género. En derechos humanos, se impulsó una ley sobre desaparecidos durante la dictadura. Y se estableció un impuesto —para nada fuerte— a las grandes mineras.

Es decir: Boric hizo reformas que deben leerse en contexto. Desde Argentina pueden parecer poco o nada. Desde otros países, más pobres e injustos, pueden resultar más significativas. Pero es claro que, en el mejor de los casos, fueron reformas leves y lentas; y, en el peor, paliativos. Quizás por eso la nueva ola progresista —a diferencia de la de comienzos de siglo— sea considerada light (light dentro de lo que ya era una ola rosa con vertientes más radicales). Boric estabilizó la economía tras la pandemia y estabilizó la política después de la crisis de la rebelión popular: un “haber” que beneficia la tranquilidad pública general y, sobre todo, a las clases hegemónicas. Sobre ese escenario pacificado, el resultado electoral de primera vuelta fue contundente: 28% para Jannette Jara, del Partido Comunista, y el resto de los votos repartidos en “la derecha”.

Conclusiones

Un punto es que las reivindicaciones de minorías y de género no fueron percibidas como propias ni necesarias por las mayorías, y que los actores contrarios al cambio lo detectaron y lo machacaron con éxito. Cuando Boric entendió que hablar con “e” era nocivo —que le restaba en su base popular— ya era tarde. No es que Boric hablara con “e” (no era tan tonto), pero la constituyente y la militancia de clase media llevaban esa impronta con fuerza. La “vanguardia” intelectual progresista —clase media acomodada, estudiantes, artistas— no representa al pueblo trabajador, que volvió a su casa. La derecha entendió mejor cómo hablarle a ese pueblo, con un discurso anclado en lo cotidiano: delincuencia, inmigración, familia.

La “derecha liberal” sabe aprovechar prejuicios y apoyarse en las “curiosidades” del progresismo joven. Y decir: “ante la delincuencia, mano dura”; “ante el extranjero que roba, expulsión”. El pueblo, seamos sinceros, en general entiende ese lenguaje. Aunque “mano dura” en boca de Kast no signifique lo mismo que “mano dura” para un vecino de barrio, es una frase que circula. Y conviene recordarlo: para la mayoría, el delincuente no es víctima; es el malo. En Argentina y en Chile. La población lo ve así, y no desde el enfoque de contención frente a la policía. También vale destacar que, aunque el progresismo amplifique sus logros, muchas veces las clases populares no los perciben o solo los sienten de manera marginal.

Realmente no sé qué puede ajustar estructuralmente la derecha. En Chile, el régimen de acumulación inaugurado por Pinochet fue sostenido y profundizado por la democracia. De hecho, el cobre lo entregó “la democracia”. Y Boric no alteró ese régimen. Aunque las clases propietarias son tan egoístas que interpretan como daño a la riqueza —confunden la propia con la nacional— cualquier impuesto que financie algún servicio público.

Lo que sí parece seguro es que la posición internacional será más firme que la tibieza de Boric. Aunque no está de más recordar que Boric fue duro con Rusia y Venezuela. Quizás Kast sea más duro con Cuba y acompañe con más energía la nueva “estrategia” de Trump para América Latina: más compromiso con Israel, por ejemplo. Veremos. Lo cierto es que el “Triángulo del Litio” está hoy en manos de tres gobiernos afines a Washington; y también el sur y la proyección antártica. Petróleo, cobre, seguridad regional: un panorama promisorio para el “gran primo” del norte.

Para nosotros, los argentinos, la relación con Chile va más allá del tipo de gobierno. Aunque carezcamos de una estrategia para pensar, desde intereses comunes, una política de largo plazo, el tipo de régimen no debería alterar —de nuestro lado— la voluntad de construir vínculos que beneficien a ambos. Quien escribe siempre sostuvo que Chile, como país, es nuestro principal asunto en relaciones internacionales y geopolítica. Una sumatoria que, de lograrse, haría que uno más uno sea mucho más que dos. Y es clave en la cuestión antártica y en el conflicto decisivo con Inglaterra. Cómo encaremos la relación con Chile determinará, en parte, cómo se resolverá Antártida y Malvinas. Es una cuestión de Estado. Basta mirar el mapa para entender su centralidad, salvo que se cargue una mentalidad colonial que solo piensa en potencias exteriores. Deberíamos pararnos, otra vez, en el punto de vista del primer Perón con Ibáñez: una tendencia a la unidad que debe retomarse y actualizarse, aunque hoy parezca cada vez más lejana.