¿De qué Adán anterior al paraíso, / de qué divinidad indescifrable/ somos los hombres un espejo roto?

Jorge Luis Borges, Beppo, La cifra (1981).

Anita, manicura, me dice, mientras escucha un noticiero en la TV, que bajaron considerablemente las ventas en los comercios. En la tele se ven imágenes de shopping de Chile y Brasil llenos de argentinos. Ella ve, por sus clientas, que llega a viajar toda la familia. Compran todo afuera, me dice, sosteniendo lo que la noticia nos transmite. Sin embargo, Ana mide su paupérrimo presupuesto para organizar la vida de su familia —la jubilación de su esposo y su trabajo— con el que dan de comer a su hija, nieta y yerno que viven con ellos, porque no les alcanza para vivir solos, y así separa esa imagen de la noticia de su propia realidad. Anita no puede viajar, como millones de compatriotas, y debe juntar todos los ingresos familiares para que no les falte la comida diaria.

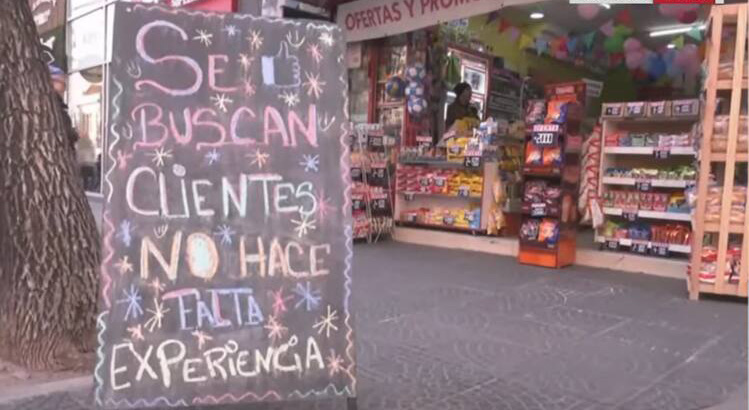

José, tiene un comercio desde hace veinte años, vende ropa para niños, y le creyó al presidente cuando dijo que bajaría la inflación, habría déficit cero y el país sería en treinta años una potencia mundial. Hoy, no cree que pueda mantener el negocio hasta fin de año. Las ventas bajan todos los meses, los insumos y servicios aumentan y los intereses de un crédito bancario, que no se le ocurrió pedir, matan a cualquiera.

María Ester es profesora universitaria. Le falta poco para jubilarse y, en silencio, decidió votar al presidente, porque está cansada de tanta corrupción política que ve en los medios. En estos momentos, está preocupada porque su salario cada día tiene menos valor. No llaman a paritarias y las universidades públicas están desfinanciadas. Y teme por su jubilación, ¿le aumentarán la edad? ¿hasta que reúna cuántos años? ¡Chau proyectos de jubilada universitaria!

Lucas, es ayudante de albañil —“capachero”, como se le dice en la jerga de la construcción— tiene dos niñitos, ahora hace algunas changuitas, porque se paró la obra del plan de viviendas en la que estaba trabajando. Lucas también lo votó al presidente, pensando que iba a mejorar su vida. No hay obra pública, se terminó la construcción en el país. Va al local de la UOCRA, su sindicato, para ver si consigue desde un bolsón hasta una changa. Algo para repechar la cuesta.

Los industriales argentinos, no todos de las grandes corporaciones, pensaron que, con la baja de impuestos, de la inflación y el déficit cero, la industria crecería. Y lo votaron. Hoy tienen una capacidad ociosa de más de un 60% y muchos ya están trabajando con productos importados. Son necesarios muchos como insumo para seguir produciendo, pero la mayoría de las importaciones son productos terminados, ya manufacturados, que salen directamente a la venta. Se van transformando estas industrias de productores, en importadores y distribuidores, lo que genera desempleo y pérdida del “Hecho en Argentina”, compramos el Made in…

Importantes marcas de reconocidas y tradicionales industrias, lo están haciendo.

El aumento del ausentismo docente y la pérdida de escolaridad de nuestros jóvenes también va in crescendo. Lamentablemente, en las escuelas del interior, sobre todo, son muchos los profesores que no van a clases, los salarios quedaron por debajo de la línea de pobreza y el transporte público no tiene la regularidad de horarios que ese docente necesita, entre otros motivos. La pérdida de estudiantes es muy significativa. No quiero hablar de matrícula y su porcentual sino de los sujetos que dejan de ser estudiantes. Y también de docentes que no pueden ejercer como educadores porque renuncian buscando nuevos destinos, nuevos trabajos. Con la pérdida de derechos que esta realidad les impone a todos. Muchos de estos jóvenes van a trabajar, incluso a otras provincias, como cosecheros.

Frente a las crisis también se profundizan pérdidas que no sentíamos ni veíamos: una profesora nos decía —hace apenas unos días— que no se entienden los profesores con los estudiantes, hablan en diferentes lenguajes. Los chicos no entienden a los profesores, pero lo más serio es que los profesores no pueden entender a los chicos. Vivimos realidades distintas, nos dicen. ¿Qué pasó con lo común de nuestra comunicación oral, la que más se utiliza en la escuela tradicional? ¿Qué sentimos y sienten al no poder comprender-nos? ¿Hace cuánto que nos sucede esto? ¿Qué pasó que no lo vimos, que no lo sentimos?

Horacio, un joven de 17 años, está en conflicto con la ley penal juvenil; lo digo más simple: está en un programa de libertad asistida por haber cometido delitos. “Hice cosas feas”, me dijo. Dejó de ir a la escuela, le pregunto por qué, y me dice que “no le gusta estudiar”. Pasó por tres escuelas. Consume “pastillas” desde los 13 años. Le pregunto qué lo llevó a consumir, y su respuesta fue: “veía a los chicos en la esquina que siempre estaban sonriendo”. Y me dejó en una gran tristeza. Deseaba poder sonreír, quería tener motivos para hacerlo.

Una “pastilla” para poder sonreír.

Algunas consideraciones

Salir del microclima de la televisión, los medios periodísticos, y restablecer la conversación con nuestros semejantes, hace aún más visible la crueldad de un Estado cuya “presencia” es la de una perversa artillería de aniquilación, porque la casta somos nosotros. Y no nos dimos cuenta, a pesar de que muchas de estas políticas las anunciaron en sus campañas. Pero no pudimos creerles, porque estábamos muy enojados y nos hicieron creer que lo nuevo es la derecha, que estos personajes iban a dar vuelta la realidad. Insistieron tanto y desde hace mucho tiempo, en que esas propuestas de destrucción de nuestro Estado es lo mejor que nos puede pasar.

No son realidades desconocidas, son parte de un gran todo, planificado, estudiado y llevado a la práctica, con una gran motosierra como herramienta de destrucción. Lo dijo el presidente, no parará hasta la destrucción del Estado —y de las personas— utilizando la violencia y la humillación hacia aquellos que considera representantes de la cultura, políticos, algunos periodistas, economistas, gobernadores. Y disfrutando de sus políticas, que nos inmovilizan, porque no salimos del asombro. Como dice Rita Segato, “la repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La crueldad habitual es directamente proporcional al gozo narcicístico y consumista y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros”.[1]

Sociedad rota la nuestra. Sociedad atomizada. ¿Qué nos pasó que nos permitimos llegar hasta aquí? Pienso en la cantidad de realidades que nos atraviesan en lo cotidiano y que no nos detenemos a mirar(nos) y a pensar(nos). ¿Hasta dónde se profundizo la ruptura del pensamiento con la realidad que nos atraviesa? ¿Cómo se analizan las nuevas construcciones de subjetividades individualistas, en las que se rompió la capacidad de reflexión que permita interpretar e interpelar lo que sucede, sin mirar-se en un espejo que no es propio, porque no refleja la realidad y la de la comunidad? Es un espejo muy bien pensado, planificado por otros, para construir una realidad ficticia que devuelve esa imagen otra. Para obstaculizar propuestas sostenidas y ejecutadas muy poco tiempo atrás, como el trabajo, entre otros, que se realiza en los hospitales públicos, especialmente en el Hospital Garrahan. Creyeron que ese fenómeno óptico era real, construido por los medios hegemónicos, por las redes, por los mensajes que llegan a cada territorio, por los mensajes del presidente y sus amigos distorsionando la objetividad en la construcción de la vida cotidiana. En algún momento de nuestra historia reciente, decíamos “que nos vendieron espejitos de colores”. Fue en los 90.

Posibles propuestas

Necesitamos volver a encontrarnos con nuestras ideas, proyectos, afectos. Allí está el antídoto, la protección, contra esa imagen distorsionada que impusieron para construirnos desde la individualidad como sujetos singulares perdiendo el sentido y la pertenencia como comunidad.

Nuestra tarea es desigual. Lo sabemos. Somos conscientes de que lo hacemos en desventaja. La derecha siempre tiene líderes, nombres, no te gusta uno, tienen otro y los sacan de sus corporaciones permanentemente, diciendo e imponiendo que son lo nuevo, a pesar de ser los mismos actores de viejas películas. Una memoria construida para olvidar. Memoria colonizada, especialmente cuando no profundizamos el recuerdo y la valoración en el presente de esa memoria construida necesariamente frente a las historias oficiales que están presentes en todos los currículos y que la escriben siempre los mismos. Frente a esta cruel y perversa construcción de realidad, de política, vivimos en un mundo inmensamente rico que produce millones de pobres, donde se decide frenar el desarrollo para el pago de la deuda, donde no importan las infancias ni las juventudes, ni las discapacidades, ni la vejez; donde el industricidio es la moneda de cambio para estar en el mundo, con todos sus efectos sociales, donde, sin vergüenza, utilizan nuestra bandera del Nunca Más (cuya tipografía es reconocida a nivel internacional por el significado que le pusimos: Nunca Más el terrorismo de Estado), para reivindicar (ellos, sí, los libertarios) esta nueva forma de terror para —¡trágica paradoja!— echan mano a todos los resortes del Estado, para instalar las políticas que atentan contra el sistema democrático. Utilizan al propio sistema, con gran inteligencia y estrategia, para justificar su legitimación y confianza, con una democracia de muy baja intensidad. Batalla cultural que hasta el momento van ganando. Esta derecha apela a “argumentos” que, tal como decían los de Cambridge Analityca en una de las campañas electorales de Donald Trump, “no tienen que ser verdad. Solo tienen que ser creíbles. No sirve pelear una campaña electoral con hechos, porque en realidad todo es cuestión de emoción, todo es emoción”.

¡Y aquí estamos! ¡Mir zainen do!,[2] a pesar de todo, estamos. Con la propuesta de pensarnos colectivamente para sacarnos esa desesperanza que nos inmoviliza. Como decía Freire, construyendo con confianza un “nosotros para volvernos comunidad”, y así, con nuevos anclajes sociales, volver a construir(nos). Con valores y propuestas compartidas, poniendo los derechos colectivos como banderas. Frente a los tiempos líquidos de desesperanza y de incertidumbre, nuestra tarea para que esa batalla cultural sea posible es repolitizar los territorios, los más cercanos, nuestros lugares cotidianos. Construir esperanza. Desde la simpleza de la palabra y los afectos. Lo “sentipensante” frente a la crueldad. Es otro el mapa político. Con todos. No sobra nadie, como ellos sí lo creen. Con encuentros, con deseos de democracia participativa, para analizar, aprender, desaprender y comprender nuevas construcciones de un mundo mejor. Porque es posible.

[1] Segato, R. (2018): Contra-pedagogías de la crueldad, Prometeo, Buenos Aires.

[2] ¡Mir zainen do! es uno de los versos de “Zog Nit Keyn Mol”, una canción creada por el poeta y partisano judío Hirsh Glick en el Gueto de Vilna en 1943, y es considerada el principal himno del movimiento de partisanos judíos en resistencia al nazismo y el holocausto.