En los actuales momentos cuando prima la disociación cognitiva, conviene repasar algunos conceptos más o menos básicos, pero siempre urgentes. Así, tenemos que escuchar sin más que “la macro va bien” y que “tiene que llegar a la micro”, o que “la economía está bien” pero “la culpa es de la política” e incluso “lo peor ya pasó”. Es un extraño procedimiento por el cual las partes son más importantes que el todo, lo que no le hubiera gustado a Aristóteles.

Empecemos por el principio. Las preguntas fundamentales de la economía son tres: ¿Quién produce la riqueza? ¿Quién se queda con la riqueza? ¿Qué hace con esa riqueza? Lo interesante del caso es que esas interrogaciones no las puede responder la economía, sino que sólo las puede contestar la política. Por eso, toda economía está atravesada por decisiones de poder.

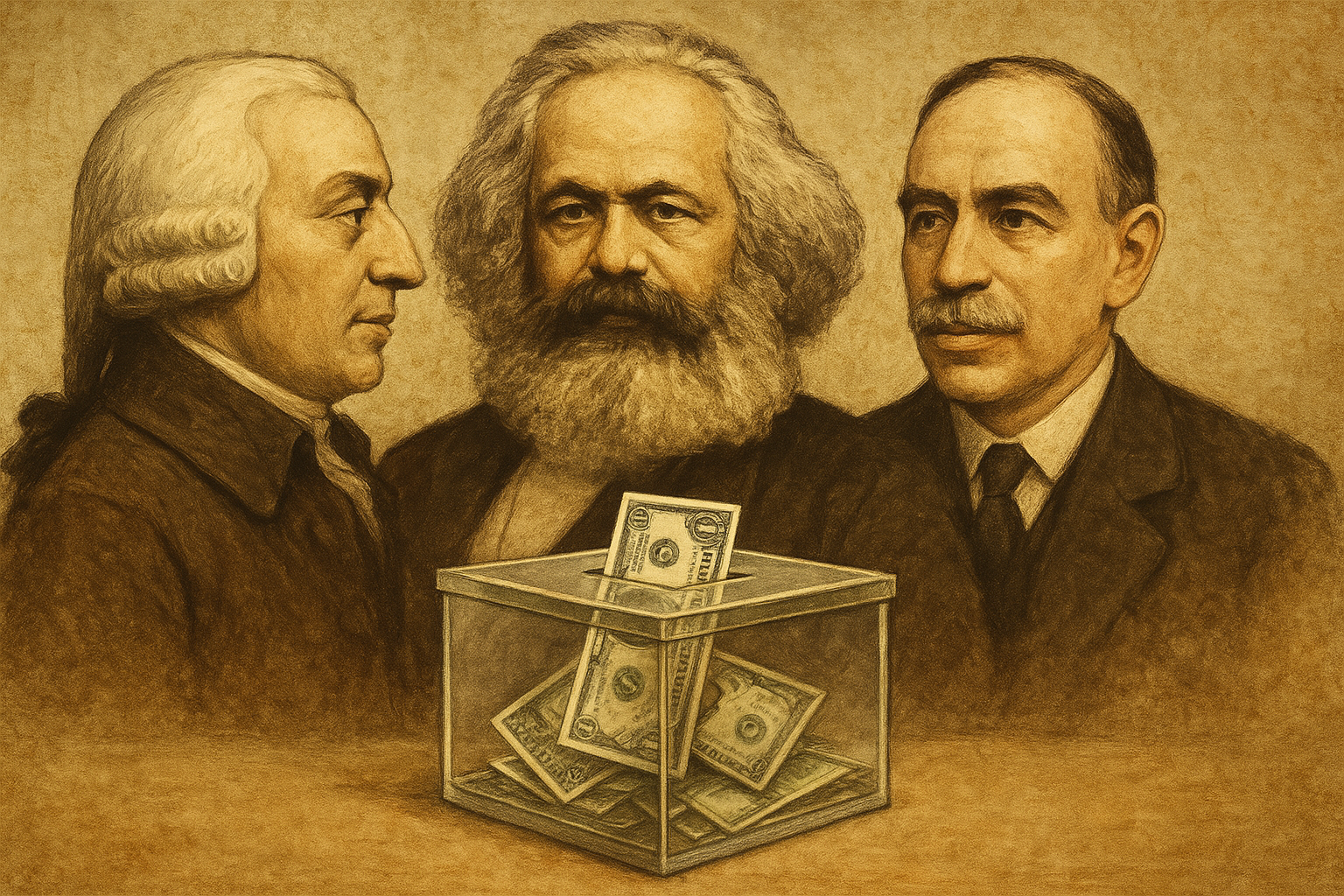

De hecho, la reflexión sobre el tema comienza a fines del siglo XVIII quizás en los jardines del palacio de Versalles con François Quesnay y sin duda con Adam Smith y la Investigación sobre el origen de la riqueza de las naciones, un libro tan citado por los libertarios como poco conocido por ellos mismos. Es muy largo. Mucho texto, poco TikTok, nada de tuits en X. Sin embargo, para los padres fundadores de esa epistemología no había dudas: hablaban de economía política. Tanto y tan bien que los escritos de personalidades tan liberales como David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill hablaban siempre de economía política. Incluso Karl Marx tomaría de esos “clásicos” la teoría del valor trabajo que lo llevaría a la redacción del Manifiesto Comunista y de El Capital, entre otras obras. Marx señalaba que en la construcción teórica fueron esenciales la filosofía alemana, la historiografía francesa y la economía política británica.

Pero estamos en la segunda mitad del siglo XIX, un momento en que las ciencias tienen que ser científicas, o por lo menos aparentarlo. Es así como, sobre la base del utilitarismo moral –que es un prejuicio–, el darwinismo social –que es una mala lectura– y la abstracción matemática –pues las cifras no mienten–, surgirá la escuela neoclásica. La economía debía ser una ciencia tan certera como la física, tan inevitable como la química, pensaron por entonces personas que sin duda no sabían mucho de física y menos de química. Con tales ropajes, la economía dejaba de ser política para ser una ciencia jamás social. Por esas casualidades, los resultados de los neoclásicos siempre favorecían a los sectores dominantes en vez de a las clases populares. Qué cosa, ché. Al dejar de lado la política, la economía neoclásica nos explica y justifica que las relaciones de poder son “naturales” ya que “científicas”. Las tres preguntas fundamentales deben ser contestadas por “el mercado”. Vaya si eso es político.

A la larga o a la corta, toda teoría se choca con la realidad. La primera guerra mundial, la crisis de 1929 y la segunda guerra mundial mandaron a los neoclásicos al platónico mundo de las ideas. Por suerte para el capitalismo, hubo economistas como el británico Keynes, el polaco Kalecki, el húngaro Polanyi, que sostuvieron y demostraron desde la práctica hasta la teoría que el mercado no se autorregula. Vuelve el Estado, es decir, el ejercicio abierto de la política. En Latinoamérica fue la época de la Gran CEPAL, que defendió la industrialización de Nuestra América e inventó el estructuralismo económico. Nada menos. Los treinta gloriosos años del capitalismo de posguerra se deben a los heterodoxos y no a los ortodoxos.

Fracasados y frustrados, estos derrotados por la realidad se reunían entre ellos primero en Mont Pèlerin, luego en Davos, siempre en Suiza, pergeñando algo llamado neoliberalismo (la palabra data de 1938). Algo que fuera capaz de devolver a la economía la pureza perdida, al mercado el lugar predominante, y a las élites el poder. De esa secta hechura de Hayek y Friedman sale la idolatría por la “Escuela Austriaca”. Sin duda por el amor al vals. Digo yo. Es que la economía –esa ciencia exactísima– estaba amancebada en manos de asquerosos políticos, todos demagogos, siempre corruptos e incluso a veces ¡peronistas!

Guarda, la matemática sirve para construir modelos que permiten describir situaciones complejas, e incluso establecer el campo de acción que va de lo posible hasta lo probable. Pero son eso, modelos que buscan representar la realidad, y no son la realidad. Una regla metodológica indica que se debe señalar sobre qué supuestos se realiza el ejercicio, en aras de la claridad conceptual. Cuando estos requisitos no se cumplen, entonces estamos frente a un simulacro. Que es lo que sucede desde los ochenta, con el advenimiento de ese neoliberalismo que supo construir el regreso con poder global, de la mano de Pinochet, Videla, Reagan y Thatcher, para citar algunos rutilantes ejemplos. Ya no sólo como teoría de la pura economía, sino con la firme creencia en simulacros, a los cuales debía ajustarse la realidad. Los supuestos que había que demostrar ahora son axiomas.

Eran los tiempos de “la teoría del derrame”, “no existe tal cosa como la sociedad”, “no hay otro camino” y “el fin de la historia”. Por fin la economía era una sola. La política estaba relegada a designar cada tanto cuál podía ser el mejor gerente que aplicase la misma receta. ¡Encima cae la Unión Soviética! Es la victoria de la oligarquía financiera global y de los socios locales. Privatizaciones, flexibilización laboral, precarización de las condiciones de vida, desguace del Estado de Bienestar, baja de impuestos a los mayores ingresos, endeudamiento, disolución de la representación política, desmantelamiento del poder público… ese proceso de monetización de la vida social consolida la sociedad de mercado. Por cierto, no es que no haya política, sino que sólo existe una sola. Triunfa el simulacro.

Varios decenios después, esa economía disfrazada de ciencia y esa política impuesta como sentido común no sirvieron sino para enriquecer a ese 1% mundial de los superricos. La privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas han dado resultados, como lo muestra la bonanza de las off-shores, lugares sin otra política que el encubrimiento. Encima ha surgido el Sur Global. De la mano de China, Rusia e India comienza el amanecer de un mundo multipolar, independiente de Occidente. En el caso de Rusia, además, las sanciones por el conflicto en Ucrania dieron lugar a un exitoso programa de sustitución de importaciones. China transita el decimocuarto plan quinquenal desde el principio de la República Popular. India es la democracia más grande del mundo. Sustitución de importaciones, planes quinquenales, democracia… ¿suena conocido?

Ya lo dijo Xi Jinping –parafraseado–: “el socialismo con características chinas es que la política conduce a la economía”. ¡Viva Perón!

Una vez más, ganan los hechos. Vuelve la política como debate. Frente a esa irrupción de lo real y ante el fracaso del ochentoso Consenso de Washington (¿se acuerdan?), los economistas de la clase dominante que antes eran neoclásicos, luego neoliberales y ahora libertarios deben encontrar otra justificación. Es así como entramos en la dimensión mística. El libre mercado, el Estado mínimo, el ajuste presupuestario ya no son productos de sabias modelizaciones matemáticas, ni el manual para ser prósperos. Ahora son mandatos divinos. Nos encontramos así frente al simulacro del simulacro, y creer es una cuestión de fe.

Frente a la política que propone la construcción colectiva de verdades relativas, propias de un tiempo y lugar, se nos propone el principio de revelación: es así porque Dios lo quiere. Válgame el mencionado. No hay discusiones posibles, ni argumentación ninguna, pues ¿quién discutiría las decisiones del Todopoderoso en materia económica? Sólo un hereje, réprobo, o con suerte tal vez algún peronista. Es así como escuchamos hablar de “degenerados fiscales”, en confusa mezcla de moral y economía, dos cuestiones que poco tienen que ver, ya que la moral son las costumbres sociales y la fiscalidad son los impuestos.

¿O acaso hay impuestos morales? Eso sería una moral impuesta, incluso impostada, propio de alguna siempre interesada confusión mental. Es que además de las tres preguntas fundamentales, la esfera económica en una faz más instrumental refiere a los estilos de producción, distribución y consumo, asuntos que no son lineales sino simultáneos, como lo demuestra todo balance de cualquier empresa.

Ahí no hay moral, sino legalidad o ilegalidad, que no son definiciones morales sino políticas. Solemos conocerlas bajo el nombre de “leyes”, que a veces transitan parlamentos. Y el Código Civil y Comercial dista mucho de los mandamientos que nos transmitió Moisés. Es más largo y aburrido. Por lo tanto, confundir el devenir que transcurre –propio de la política– con lo eterno inmutable –que es religión– sólo puede ser considerado como la pretensión de establecer determinadas ideas y modalidades en el ejercicio del poder como si fueran de mandato divino, cuando en realidad son modos de captar el excedente económico y fugarlo, al tiempo que se deja una cuantiosa deuda externa a nombre del pueblo argentino.

De “hay que pasar el invierno” al “segundo semestre”, o el actual “Estados Unidos nos va a rescatar”, la oligarquía cobra en presente y promete redención futura para la sociedad si hay sacrificio. ¿“Camino a la servidumbre”? Sin duda. Eso también es política, y no de la buena. Es un sistema de dominación. O sea, digamos.

Quien oculta la dimensión política de toda medida económica esconde y ejecuta alguna política inconfesable. Por eso la hace pasar por mejor, única o de origen divino. Ese predicamento habla mal de la economía, despojada de todo carácter humano, y desdeña a la política, que a la larga o a la corta siempre toma venganza de quienes la desprecian bajo la forma del sufragio universal, que es la expresión de la soberanía popular. Sin destinos escritos de antemano en los cielos o los infiernos, la economía no es más ni menos que un arte ministerial de la política.