“El lenguaje que dice la verdad, es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando”.

Orlando Fals Borda

Pensar la escuela. Esa institución del Estado que siempre está (¿tal vez la única?). La que tiene un mandato social contradictorio, muchas veces desvalorizado, para una población cautiva, diversa, desigual, a la que intenta mantener durante años y sostenerla durante esas trayectorias múltiples que construyen con sus estudiantes y docentes.

Pensarla hoy, con cierta distancia, nos cuestiona a quienes pasamos en roles diferentes: como estudiantes y padres, como trabajadores/as o con responsabilidades de gestión. La escuela es un lugar que tuvo y tiene fuerza social cuando se la piensa, pero parece ceder mucho de esa fuerza cuando se la critica desde lo general y no se la defiende desde lo particular.

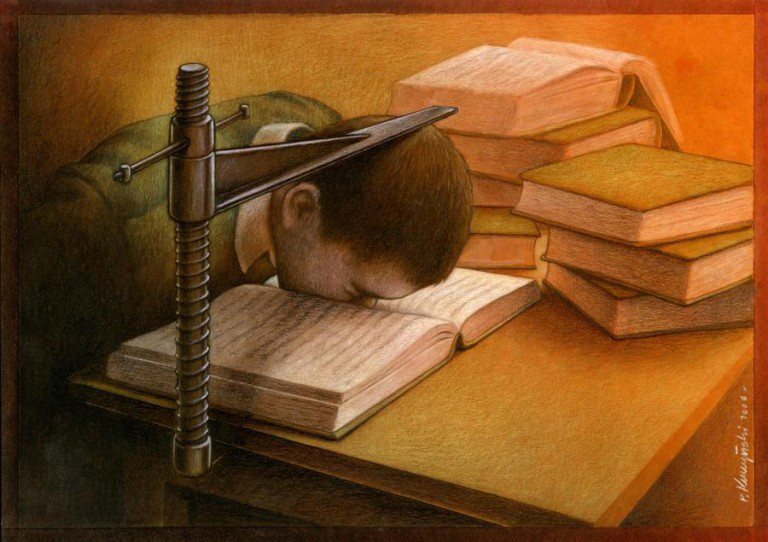

Los educadores solemos intentar resguardarla corporativamente, desde lo institucional, desde la necesidad de continuar formando ciudadanos democráticos y para la democracia, aunque —otras tantas veces— no lo hacemos desde el rol que tenemos dentro de ella, porque sentimos que nos tiranizan los conflictos que debemos afrontar. Recurriendo a un viejo decir: no estamos preparados para esas realidades que nos atraviesan, cuyos sujetos son nuestros estudiantes, la comunidad en la que la escuela está inserta, nuestras propias vivencias y aprietos, que teje y destejen una realidad que parece inabarcable.

Me propongo, con este breve artículo, interpelar(nos), propiciar un debate, serio, respetuoso, que nos permita mirar lejos, desde la cercanía tan intensa del aquí y el ahora. La escuela es un territorio que siempre debe ser repensado, porque los tiempos son cambiantes y porque las preguntas no siempre encuentran respuesta en tiempos siempre acuciantes. Es fundamental generar(nos) una mirada reflexiva permanente, un pensamiento crítico y constructivo, junto a otros y otras y con la comunidad, con aquellos que nos rodean y también cuestionan. La escuela es esa caja de resonancia de todo lo que nos ocurre como constructo social. Esa debe ser una actitud y una práctica. Una conversación constante. Es desde allí que la normativa puede recoger esa experiencia para institucionalizarla. Y aun ese legítimo afán instituyente debe ser puesto en cuestión, mas no como propósito destructivo, sino como un sano y sostenido ánimo innovador.

Infancias y juventudes: sus realidades

Una niña de 9 años está grave tras un intento de suicidio. Acoso escolar, bullying escolar, burlas. Una joven de 14 años, con un arma en la mano, entra a su escuela, reclama la presencia de una docente por una situación particular. Son los casos recientes de mayor repercusión.

No son los únicos.

Jóvenes en conflicto con la ley penal, se dice. ¿No deberíamos revisar ese concepto? Las frases hechas tienen el regusto amargo de lo que tiende a cristalizarse, se repiten como latiguillo, y no nos permiten ver más allá de las puras (y siempre confusas) apariencias. Jóvenes que pasaron por la escuela, pero sus trayectorias no fueron las esperadas, y fueron a otras, y quizás a otras todavía, hasta que… se van. ¿Adónde se van? ¿Quién los mira cuando se van?

Estamos —justamente— conmovidos por el narco-femicidio de Lara (15 años), Brenda (20 años) y Morena (20 años). Por el aumento del HIV, de la sífilis, de la gonorrea por la falta de cuidados en las personas de entre 15 y 24 años; en suma, por la inexistencia de políticas de Estado, públicas, de cuidado, de responsabilidad para con nuestros cuerpos, porque en alguna red social les dicen que es mejor “sentir” trabajando desde la emoción aquello que desde la ciencia y la educación se vino informando y concientizando para construir desde la salud y los afectos.

¿Para qué estamos preparados nosotros, los/as educadores/as?

¿Qué es lo que sí podemos hacer y quién lo certifica? ¿Podemos hacer más de aquello para lo que creemos estar preparados o que la “función” marca, manda? Nos preguntamos, nos hablamos, nos escuchamos, ejercemos la función, nos corremos de la manda del sistema que ejecuta la normativa, porque consideramos que un nuevo o distinto aporte puede ser el inicio de la construcción de un espacio llamado escuela que nos contenga a todos y todas quienes la habitamos (si es que lo logramos), en donde podamos transitar(nos) desde la búsqueda conjunta de respuestas, y todo eso insertos en una sociedad cuya desigualdad, violencias, deudas y conflictos se nos meten en la piel y en nuestra atribulada humanidad, hasta sentir que no nos permite respirar profundamente, que necesitamos un tiempo para oxigenarnos y lograr que circulen nuevas escuchas, propuestas diferentes para los viejos problemas. En cambio, respiramos cortito, agitados, de manera superficial, es decir, presas fáciles de esa epidermis lastimada y sin respuestas, porque nunca hay tiempo y se nos escapa lo más preciado que tenemos: nuestros chicos y chicas, agazapados/as en una soledad contenida hasta que algo/alguien/¿ellos/as mismos/as? dicen basta.

Y se va la vida.

La hiper comunicación, las redes, la velocidad de una supuesta libertad, la vida toda asfixiada por el panóptico digital, que nos envuelve hasta atraparnos en una telaraña a cuya urdimbre contribuimos con nuestra dependencia del smartphone.[1] Una existencia auto explotada que reproduce las desigualdades y nos hace presas de un individualismo perverso. Y, además, construye una falsa ilusión aún más devastadora: la sensación de que no necesitamos a ese otro u otra para identificarnos y generar la pertenencia necesaria para seguir construyendo humanidad. La identidad se hace cada vez más importante —buscar un “nosotros” como dice Bauman— por el desánimo general que produce vivir en la inmediatez del aquí y el ahora.

Frente a esta sociedad controlada, repensar la escuela es nuestro mayor desafío. Reflexionar sobre su rol, sus alcances posibles, comprenderlo en el marco de una sociedad y una comunidad educativa que necesita refundarse sobre nuevas propuestas: que conmuevan. Que nos conmuevan. Que soliciten, amorosamente, la inteligencia en el otro, como postula Philippe Meirieu,[2] con sus tiempos y sus espacios.

Una escuela de lo común, construida con base en el compromiso y la responsabilidad pedagógica, restituyéndole una dimensión otra al valor democrático del pensamiento que no es sino la capacidad de “atreverse a pensar”. Desde (y hacia) quienes somos: sujetos con deseos, afectos, necesidades y proyectos, contra el neoliberalismo que —como dice el filósofo coreano— convierte al ciudadano en consumidor para hacerle ceder el tesoro de su libertad.

Mundos paralelos, realidades virtuales versus la vida

A la vida no solo se la lleva la muerte. A tantas y a tantos se les puede ir, también, despacito (casi) sin que nos demos cuenta, cuando sienten, más o menos inconscientemente, que ese mundo escolarizado que les proponemos como sistema educativo, dejó de mirarlos/as. Y aunque muchos/as se quedan, dejamos de mirarlos. Posiblemente porque tenemos la atención en otro sitio. Y, como planteaba María José Bovi, me tienen cansada, el ajuste agota la vida.[3]

Una democracia de alta intensidad, que nos contenga a todos, con inclusión, justicia social, soberanía y Estado presente, puede comenzar echando sus raíces en la escuela. Repolitizar los territorios es parte de esa tarea. Porque la escuela está. Cuando la vemos y cuando no. Desde sus entrañas tiende puentes con la sociedad que la hospeda. Y desde el barrio, desde sus esquinas, las personas demandan sus saberes. Y allí viene el carpintero, con su oficio. Y allá va la maestra, con el chango al Centro de Atención Primaria de la Salud. Y allí vienen las organizaciones sociales del barrio y hacia allá van los/as estudiantes en un diálogo que puede ser incesante, tanto como la necesidad que tenemos de construir comunidad.

Cayéndonos y levantándonos: hasta que se nos acabe la vida.

[1] Han, Byung Chul (2014): Psicopolítica, Herder, Madrid.

[2] Philippe Meirieu, es un investigador, ensayista y político francés, especializado en ciencias de la educación y pedagogía. Profesor en ciencias de la educación en la Universidad de Lyon II – Lumière desde 1985, ha llevado numerosas investigaciones, en particular sobre la diferenciación pedagógica y filosofía de la educación.

[3] Bovi, M.J. (2025): “Me tienen cansada”, Revista Zoom, 29 de agosto. Disponible en: https://revistazoom.com.ar/me-tienen-cansada/