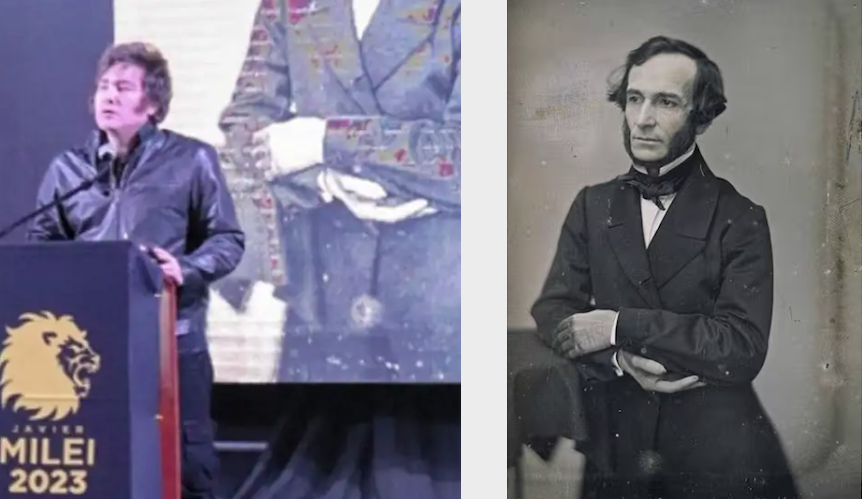

El actual presidente Javier Milei en reiteradas ocasiones ha invocado la figura de Juan Bautista Alberdi como uno de sus referentes en su abrazo a las “ideas de la libertad”. Sumada a esta “reivindicación” también ha mencionado, como un hecho positivo, la batalla de Caseros de febrero de 1852, la cual terminó desplazando del poder a Juan Manuel de Rosas al que calificó como “tirano”[1]. Estas referencias al pensador y político tucumano son generales –aunque su pensamiento no fue igual a lo largo de toda su vida, sino que sufrió diversas transformaciones— pero pueden aportar algunas claves para comprender cuál es el Alberdi que Milei reivindica.

Hace ya varios años, Luis Alberto Murray, a quien claramente podemos enmarcar en la tradición nacional, escribía un libro que será muy conocido: Pro y contra Alberdi[2]. Allí daba cuenta de la complejidad de la figura de Juan B. Alberdi o, dicho de otra forma, de las transformaciones de su pensamiento a lo largo de su vida. No casualmente se habla de “dos o tres Alberdis”, o bien de un Alberdi “joven” y otro “viejo” entre otras referencias.

Muy someramente podemos observar la transformación de un joven Alberdi que no llegaba a los 30 años y frecuentaba el salón de Marcos Sastre junto con otros jóvenes, sosteniendo bajo cierta impronta historicista (sin olvidar que por entonces tenía ciertos devaneos iluministas), que cada pueblo debía desarrollarse a su modo, tomando en cuenta las condiciones, es decir no había que copiar el desarrollo de otros, sino más bien ser creativos. Y, en su conocido “Fragmento preliminar para el estudio del derecho” llamaba a Rosas: “Gran General” o “Glorioso Restaurador de las Leyes”, entre otras ponderaciones. No obstante, luego de este “coqueteo”, al otro año (1838), comienza un cambio radical en su postura y se transforma en un férreo opositor al Gobierno de Rosas. Adopta una postura iluminista, acompañada de un profundo liberalismo que se va a manifestar claramente en las “Bases…” a la cual nos vamos a referir en este artículo. Más tarde, en sus años mayores, revisará muchas de estas posiciones. Se enfrentará a Sarmiento y a Mitre a través de críticas punzantes con interpretaciones diferentes en torno a varias cuestiones del pasado: la realidad nacional, la oposición a la Guerra contra el Paraguay, además de dar letra para la federalización de Buenos Aires llevada a cabo por el roquismo.

Resulta palpable que el Alberdi que más se ha difundido es el “Alberdi liberal”, el opositor a Rosas, y el que escribió en Valparaíso en 1852 las: “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina” que, como sabemos, sirvieron de inspiración a la Constitución de 1853 que José María Rosa llama certeramente “Estatuto de la Dependencia”. El mismo Rosa es quien puntualiza que las “Bases…” es un libro muy mencionado y glorificado a la vez que muy poco leído.

Es interesante recorrer brevemente algunas ideas centrales que constituyen el espíritu de las “Bases…”, ya que resulta evidente que es este “Alberdi liberal” el que defiende y pondera Javier Milei. Ese liberalismo que constituyó en el Río de la Plata, siguiendo a Fermín Chávez, una ideología de la dependencia.

Si Rosas había pensado la necesidad de organizar el país, sentar bases fuertes y a partir de ellas redactar una constitución que sea fiel reflejo de nuestra realidad[3], ahora se trata de una abstracción que se intenta aplicar a una realidad concreta. Problema: esas ideas abstractas no tenían correlato ni con la realidad ni con la población de nuestro país, por lo que para aplicarlas había que realizar un transformación de raíz. La implantación de la “civilización” sobre la “barbarie” implicaba entonces un proceso de desnacionalización. El error que señala Jauretche es el de ajustar la idea a la realidad. Lo sintetiza bajo la noción de que en lugar de ajustar el gorro a la cabeza, el liberalismo apunta a ajustar la cabeza al gorro. Esta idea no pudo no desatar un proceso sumamente violento: persecuciones, torturas, muertes, etc. Eso fue lo que sucedió: Argentina se sumergió en una larga “guerra civil”.

Alberdi lo expresa claramente: “es utopía, es sueño y paralogismo puro el pensar que nuestra raza hispano-americana, tal como salió formada de manos de su tenebroso pasado colonial, puede realizar hoy la república representativa”. Es una utopía “si no alteramos o modificamos profundamente la masa o pasta de que se compone nuestro pueblo hispano-americano”. Por si quedaban dudas a que se refiere afirma que: “No son las leyes las que necesitamos cambiar; son los hombres, las cosas. Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ella”, (Alberdi, 1957: 137).

En el mismo sentido, Alberdi continúa con su argumentación entendiendo que “Sin población y sin mejor población que la que tenemos para la práctica de la república representativa, todos los propósitos quedarán ilusorios y sin resultado”, (ibidem: 141).

En esta transformación de la realidad y propuesta de suplantación de la población apunta a la inmigración anglosajona. Vale recordar que la aversión a lo hispano-criollo se manifiesta tempranamente en Alberdi. No es el rechazo solamente al “elemento nativo”, sino a todo lo español, a lo mestizo, a nuestra conformación cultural donde aparece la tradición católica, desde ya. Sostiene: “con tres millones de indígenas, cristianos y católicos, no realizaríais la República ciertamente. No la realizaríais tampoco con cuatro millones de españoles peninsulares, porque el español puro es incapaz de realizarla, allá o acá (…) es necesario fomentar en nuestro suelo la población anglo-sajona. Ella está identificada con el vapor, el comercio y la libertad, y nos será imposible radicar estas cosas entre nosotros sin la cooperación activa de esa raza de progreso y civilización”, (ibidem: 138).

En la misma lógica de adoración del “mundo anglosajón” y desprecio de la realidad nacional, enfatiza que “sin mejor población para la industria y para el gobierno libre, la mejor constitución política sería ineficaz (…). La libertad es una máquina que, como el vapor, requiere para su manejo maquinistas ingleses de origen. Sin la cooperación de esa raza es imposible aclimatar la libertad y el progreso material en ninguna parte”, (ibidem: 142). No se trata en la concepción alberdiana solamente de escribir la Carta Magna, sino también del reemplazo poblacional que haga posible su realización.

Considera así que el mundo anglosajón traerá un “espíritu nuevo” a través de sus “prácticas de civilización”, el hispano-americano no puede generarlo por sí solo, ya que “La planta de la civilización no se propaga de semilla. Es como la viña: prende del gajo”, (ibidem: 50). No es cuestión de formación sino de origen, por eso la única solución es el reemplazo e importación de otra población. Resulta absolutamente explícito al respecto al señalar:“haced pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras masas populares por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción; en cien años no haréis de él un obrero inglés, que trabaja, consume, vive digna y confortablemente”, (ibidem: 51).

Si Mitre, al inaugurar el Ferrocarril del Sud (de capitales británicos) en 1861, dirá que el motor del progreso argentino es el capital inglés, cuando más bien él mismo entrañaba el diseño de una Argentina subordinada a los designios de Su Majestad y la sostenía en el “primitivismo agropecuario”. El Alberdi de las “Bases…” tiene una idea similar cuando se pregunta y responde: “¿Son insuficientes nuestros capitales para esas empresas? Entregadlas entonces a capitales extranjeros. Dejad que los tesoros de fuera como los hombres se domicilien en nuestro suelo. Rodead de inmunidad y de privilegios el tesoro extranjero, para que se naturalice entre nosotros”, (ibidem: 57).

Atento a la doctrina librecambista se manifiesta contra la protección de la manufactura local a través impuestos aduaneros. Recordemos que Juan Manuel de Rosas había defendido la industria local fundamentalmente a través de la Ley de Aduanas que dicta en 1835, fruto de la cual se habían levantado las industrias del interior argentino que venían mayormente de la época del Virreinato (y habían sufrido una dura caída, sobre todo con la administración de Rivadavia bajo el influjo del libre comercio). Alberdi, por el contrario, manifiesta:“¡Y las aduanas!, grita la rutina. ¡Aberración! (…) La aduana es una prohibición; es un impuesto que debiera borrarse de las rentas suramericanas. Es un impuesto que gravita sobre la civilización, y el progreso de estos países, cuyos elementos vienen de afuera. Se debiera ensayar su supresión absoluta por veinte años, y acudir al empréstito para llenar el déficit”(ibidem: 58-59).

La historia es conocida, en los años posteriores a Caseros, y más aún con la Presidencia de Mitre después de Pavón, la manufactura del interior se destruyó a pesar de la defensa patriótica de las montoneras federales, diseñando la Argentina semi-colonial que perdurará mayormente hasta la década del 40 del siguiente siglo. Cabe también mencionar la última parte de la frase que citamos precedentemente, en tanto hace referencia a la “necesidad” de endeudamiento de nuestro país para entrar en la senda de la “civilización”. Otra historia conocida y repetida lamentablemente.

Claro que un tema central de los últimos años que había llevado a la intervención anglo-francesa y la defensa de la soberanía por parte de Juan M. de Rosas era la cuestión de la soberanía de nuestros ríos. Alberdi claramente se manifiesta en contra y habla de la necesidad de liberar los ríos. La “libre navegación de los ríos” será una de las zonceras jauretcheanas cuando el linqueño se preguntaba: ¿de quién liberamos los ríos?: ¡de nosotros mismos, claro!, al mismo tiempo que recordaba que tanto los ríos de Francia como de Inglaterra eran de su exclusiva navegación.

Recordemos en este punto que el liberalismo profesado por las potencias suele tener como práctica habitual profesar hacia afuera unas ideas que no practica fronteras adentro, el libre-cambio y la protección de la industria claramente entrarían en este esquema también. No casualmente el economista Federico List hablaba de la práctica por parte de las potencias que alcanzaban la “gloria” de “patear la escalera”. A esta altura hay infinidad de escritos respecto de la cuestión y no queremos detenernos en esto.

Volviendo a la cuestión de la “libre navegación de los ríos”, Alberdi expresa su deseo de que “cada afluente navegable reciba los reflejos civilizadores de la bandera de Albión; que en las márgenes del Bermejo y del Pilcomayo brillen confundidas las mismas banderas de todas partes, que alegran las aguas del Támesis, río de la Inglaterra y del universo” (ibidem: 58). Lo último que dice, como indicamos, resulta falso.

Luego de este breve recorrido damos cuenta de que esta etapa del pensamiento de Alberdi que reivindica reiteradamente el presidente es uno de los núcleos del pensamiento colonial ligado a su matriz iluminista. Es la manifestación de una forma de pensar a contrapelo de las necesidades nacionales, por lo que solo puede profundizar los problemas de la Argentina más nunca darle solución.

Bibliografía

Alberdi, Juan Bautista. (1957). Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Buenos Aires: TOR.

Chávez, Fermín. (1977). Historicismo e iluminismo en la cultura argentina. En Chávez, Fermín. (2012). Epistemología para la periferia. Buenos Aires: EDUNLa.

Murray, Luis Alberto. (1960). Pro y contra Alberdi. Buenos Aires: Coyoacán.

Lopa, Ricardo. Juan Bautista Alberdi (1810-1884). En Galasso, Norberto (comp.). (2005). Los Malditos. Hombres y mujeres excluidos de la historia oficial de los argentinos. Vol. II.

Rosa, José María. (1984). El fetiche de la Constitución. La Constitución del 53 Estatuto de la Dependencia. Buenos Aires: Ave Fénix.

[1] Aseveración que demandaría otro artículo para derribar esta zoncera.

[2] También escribe un libro similar sobre la figura de Domingo F. Sarmiento.

[3] Referimos fundamentalmente a la argumentación seguida en la célebre Carta de la Hacienda de Figueroa, uno de los documentos más importantes no sólo para comprender la profundidad del rosismo, sino del siglo XIX en nuestro país.