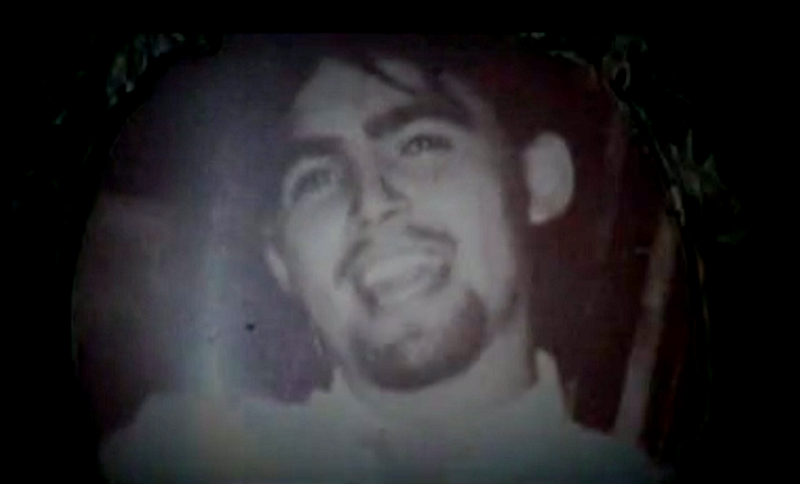

En un día de septiembre, de hace ya 38 años, Fredy rojas, un joven de 20 años, comprometido militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de la Federación Juvenil Comunista, libraba una desigual batalla por su vida, que habría de apagarse el 30 de noviembre de 1987. La suya fue la primera muerte de la Obediencia Debida del alfonsinismo.

La tarde del 27 de agosto de aquel año, Fredy participaba de una movilización en repudio a la candidatura a gobernador del genocida Antonio Domingo Bussi, quien ya había ejercido ese cargo de facto en la provincia, en la que fue dueño de la vida y de la muerte de los/as tucumanos/as en los nefastos años del Terrorismo de Estado. Un proyectil disparado por la mano de obra “desocupada” de los años de plomo acabó con la vida que Fredy apenas si empezaba a vivir, con la potencia y la convicción irreductible de las causas justas. El terror continuaba en la incipiente democracia.

En esa época, la vida de los jóvenes militantes en la ciudad ferroviaria erraba entre el trabajo, la escuela o la Facultad, entre largos debates que iban forjando los elementos de una formación permanente. Las unidades básicas o sedes partidarias habían reabierto sus puertas porque la juventud tenía hambre de militancia, estaban profundamente comprometidos con la gesta de una democracia que debía fortalecerse desde sus cimientos. En este contexto, las discusiones sobre el pago o no pago de la excesiva deuda externa tomada a manos del gobierno de facto era el punto de inflexión: un sector —en el que se encontraban los comunistas— argumentaba que la deuda era injusta y, en consecuencia, se debía investigar y solicitar una moratoria. Es decir, una estrategia que tenía como objetivo evitar el desembolso de dinero a un organismo internacional que cargaba sobre las espaldas de los argentinos uno de los más complejos escenarios económicos de la región latinoamericana. Cabe destacar que la deuda externa total en Argentina (que contemplaba al sector público y privado) pasó de 8085 millones de dólares en 1975 a 45.903 millones de dólares en 1983.[1] En este escenario, por su parte, los radicales sostenían que se debía reestructurar la deuda y buscar una alternativa que permita abonar ese compromiso económico, impagable tal cual estaba establecido.

Juan José Palacios, coordinador de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, nos ayuda a construir el relato de aquel suceso taficeño que selló a fuego la historia en los albores de la nueva etapa republicana.

Nos explica que, a fines de 1984, desde su espacio político, habían realizado un encuentro provincial de jóvenes en el que congregaron a dirigentes de todos los partidos, con debates y propuestas para diversos proyectos de gestión. Siguiendo ese fervor decidieron repetir la experiencia en Tafí Viejo. Las reuniones para la organización de las jornadas se llevaron a cabo en la Unión Ferroviaria en conjunto con el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional. Durante las actividades se sucedieron discusiones en la Comisión de Derechos Humanos en las que se destacó la figura de Fredy Rojas, un jovencísimo y locuaz militante que logró imponer una resolución por minoría en la que sostenía que se debían arbitrar los medios para pagar la deuda externa, mientras que por mayoría se implementaba otra resolución que exigía el no pago.

Fredy Rojas, dirigente y militante

Fredy Rojas era entonces un militante y dirigente de la Unión Cívica Radical. Sus argumentos respecto de la reestructuración de la deuda eran sólidos, buscaba convencer a sus oponentes de que existía una forma protocolar para enfrentar ese excesivo gasto que debía realizar el país. Los debates, en ese momento, excedían las asambleas y se trasladaban a bares, casas particulares, aulas, porque el pensamiento crítico había ganado las calles nuevamente de la mano de la dirigencia barrial. Fredy, de forma vehemente, sostenía sus convicciones, pero luego de varios meses de debate (recuerda Juan José) volvió sobre sus pasos para plantear el no pago de la deuda. Así, su pensamiento toma distancia de la Unión Cívica Radical, y abraza con fuerza la militancia en la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Luego, ocurre un suceso histórico que cambiaría su destino: el alzamiento de los carapintadas que comenzó el 16 de abril de 1987 y amenazaba la estabilidad de la frágil democracia. Civiles y uniformados vinculados a la dictadura cívico-militar se habían sublevado exigiendo indultos o amnistías para los involucrados en juicios de lesa humanidad, desencadenando una escalada de tensión social que llegó a su punto máximo el Domingo de Pascuas cuando miles de personas se hicieron presentes en diversos espacios públicos. El conflicto armado se había ampliado a Campo de Mayo, lugar al que asistió el presidente Raúl Alfonsín para dialogar con los golpistas, un gesto que, sumado al expreso pedido de evitar una represión y al discurso en el que proclamó “la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina”, acabó por desencantar a Fredy, por lo que decide sumarse a la Federación Juvenil Comunista.

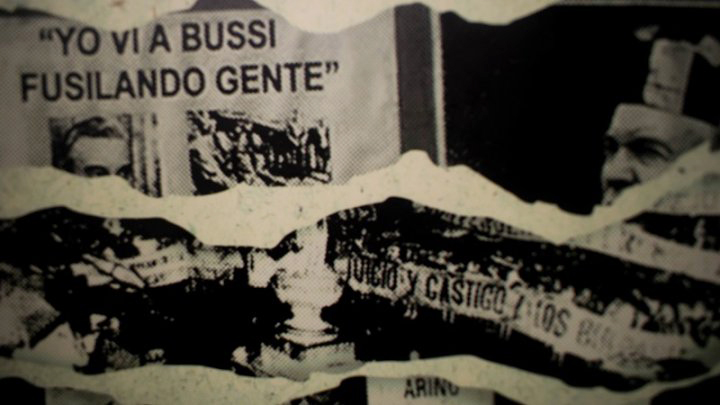

Antonio Domingo Bussi: de gobernador de facto a candidato democrático

El “doctor Frankenstein, el creador del monstruo” se llamaba Exequiel Ávila Gallo, abogado recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, alineado al nacionalismo de derecha, fue el instigador del desembarco de Antonio Domingo Bussi en la vida política democrática. Desde joven militó en el Partido Defensa Provincial Bandera Blanca, sin embargo, bajo su presidencia en 1987, el espacio se debilitaba, y recurrió a la figura del ex gobernador de facto para catapultarlo a un nuevo mandato provincial. Bussi fue el continuador del Operativo Independencia (comandado por Acdel Vilas en el año previa al golpe de Estado), y el responsable de masacres inenarrables. El antropólogo porteño Santiago Garaño y la historiadora tucumana Ana Concha Bocanegra fueron quienes compilaron el libro Operativo Independencia: geografías, actores y tramas (Edunt, 2022), en el que expresan: “entre 1975 y 1983, funcionaron al menos sesenta espacios de reclusión ilegal en la provincia de Tucumán. Uno de los más importantes ha sido `La Escuelita de Famaillá´, conocido por ser el primero que funcionó en toda la Argentina desde febrero de 1975 y [fue] desmantelado a inicios de la última dictadura militar” (2023: 35).

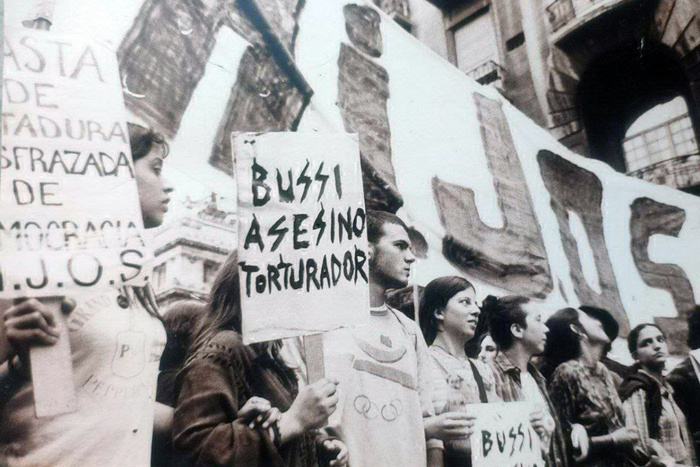

El ex represor Bussi, devenido en político democrático, inició su campaña electoral por distintos puntos de la provincia de Tucumán. El primer lugar en el que intentaron realizar un mitin fue en Monteros, donde el mismo pueblo les impidió el evento, en tanto que —según el cronograma— Tafí Viejo se encontraba en segundo lugar. Llamativamente estas dos localidades del noroeste argentino contaban con la presencia de concejales comunistas.

Crónica de la resistencia

En medio de esta efervescencia política, Fredy Rojas se entera de los planes de la campaña bussista, rápidamente en asamblea con sus compañeros deciden buscar la forma de manifestar su resistencia. Juan José comenta que convocaron al resto de los partidos y fuerzas políticas a manifestarse contra el acto del que iba a participar Bussi. El escenario se ubicaría en calle 25 de mayo y avenida Alem. Se decide, entonces, llevar adelante una marcha que constaría de dos columnas (una le correspondía al partido comunista y otro al peronismo). Durante esa mañana del 27 de agosto, personas sospechosas comenzaron a rondar la avenida, también se instalaron puestos de radio en la Diagonal San José, en la entrada por la Ruta 9 y en la zona céntrica de Tafí Viejo. Llegada la hora del acto, el peronismo finalmente no participó, mientras que el radicalismo participó a través de los militantes que respondían a referentes conocidos como Gumersindo Menchu Parajón y Chino Robles.

El fervor de los jóvenes era incontenible. Cerca de las 20 el jefe de Policía se acercó a la sede del Partido Comunista, para pedirles que desistan de manifestarse porque “habría problemas”. Sin embargo, los militantes decidieron continuar con lo planeado. De esta manera se encolumnaron detrás del concejal comunista Hugo Assaf, quien había recibido amenazas de muerte, por lo que era posible un atentado contra su persona. La marcha continuó su trayecto atravesando un cordón policial, hasta que una barrera de civiles integrada por sombrías figuras del terrorismo de Estado la detuvo. En ese momento, un integrante del cordón humano le muestra un revólver al concejal, diciéndole que no podían continuar avanzando. El edil intentó calmar los ánimos, sin éxito, y comenzó una escaramuza, porque los bussistas arremetieron contra un joven que llevaba un bombo. En ese preciso instante alguien comienza a cantar el himno. A continuación, el silencio se interrumpe por detonaciones (luego se sabrá que era una batería arrojada por un artesano en situación de calle que se refugiaba de la intemperie, en el mismo lugar en que trabajaba Fredy) la policía rápidamente responde con balazos a la columna que estaba sobre la vereda. El saldo: un herido en la pierna, otro en el pecho que le atraviesa el músculo y salva milagrosamente su vida. En tanto, Fredy cae con una herida en la cabeza.

Los compañeros rápidamente recogen a los caídos, para llevarlos a un sanatorio cercano, en el que reciben los primeros auxilios. A Fredy, por la gravedad de su condición, lo trasladan al Hospital Padilla. Mientras, la gente toma las calles, vecinos y militantes de todos los sectores hacen sentir su bronca, se llevan puesto el palco, son cientos y marchan por las arterias aledañas a la Comisaría, porque corre la versión de que Bussi y sus cómplices se escondían en la seccional.

Sin embargo, se habían fugado rápidamente para brindar una entrevista a un importante medio de comunicación responsabilizando a los militantes por lo acontecido.

Aun cuando fue operado por la gravedad de su estado, Fredy Rojas falleció el 30 de noviembre de 1987. La causa no prosperó y dejó impune una muerte que se sumó a otros casos de violencia institucional.

Fredy era un joven que quería vivir no solo la vida que tenía por delante: quería hacerlo ejerciendo el derecho de pelear por sus convicciones. Con su militancia se comprometió a forjar un mejor futuro para su ciudad, acérrimo defensor de la democracia y de los derechos humanos.

Tucumán fortaleza patria

Tucumán es tierra de resistencia. Cada 24 de septiembre se conmemora el aniversario de la Batalla de Tucumán, en la que Manuel Belgrano, al mando del Ejército del Norte junto con el pueblo tucumano y más coraje que armas venció a los realistas. Secundado por el coronel Eustoquio Díaz Vélez, en su carácter de mayor general, derrotó a las tropas realistas del brigadier Juan Pío Tristán, que lo doblaban en número, y así detuvo el avance realista sobre el noroeste argentino. Junto con la batalla de Salta, el triunfo de Tucumán permitió a los rioplatenses confirmar los límites de la región bajo su control.

El General Belgrano desobedeció al Triunvirato, se encomendó a la Virgen de la Merced, la designó Generala para guiar los destinos de quienes, aferrados a sus convicciones, soñaban con una patria libre y soberana. Hoy el legado de nuestros próceres y de nuestros mártires se ve nuevamente amenazado por tiranos que, serviles a los poderes extranjeros, ponen en riesgo el futuro de nuestro país. Es vital replicar la desobediencia de Belgrano por el bienestar colectivo. Es preciso defender con fuerza nuestras convicciones, como lo hacía Fredy Rojas cuando la democracia estaba en peligro.

No solo para honrar su memoria, sino para asumir que la suerte de nuestra patria está en nuestras manos: defender una democracia justa es nuestra bandera, resguardar nuestra independencia es nuestro deber.

[1] https://www.pagina12.com.ar/577313-historia-de-la-deuda-externa