El pasado 18 de enero Darío Santillán hubiera cumplido 44 años. Tenía 21 años cuando fue asesinado durante una represión desatada por un operativo conjunto entre la policía Bonaerense, Federal, Gendarmería y Prefectura Nacional, frente a una protesta de movimientos sociales en Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002. Para entonces ya era un reconocido militante de la zona sur del conurbano.

Darío se había criado en el barrio Don Orione, un complejo habitacional de monoblocks situado en los suburbios limítrofes con el campo, en la localidad de Claypole, distrito de Almirante Brown. Hijo de madre y padre enfermeros, él mismo tomó cursos de primeros auxilios en su temprana adolescencia. Como tantos, fue un hijo del rock y de las calles, por más de que sus padres se desvivieran por él y sus dos hermanos y hermana fueran de vital importancia para su vida.

Sus últimos dos años los pasó en Montechingolo, Lanús, participando de una ocupación de tierras donde se construyó su propia vivienda, abriéndose caminos en el amor y consolidando trabajos de base en el Movimiento de Trabajadores Desocupados como, por ejemplo, talleres de computación con teclados de cartón. Dinamizó una comisión de comunicación, impulsó una asamblea de vecinos hasta que logró coordinar un espacio de Educación Popular y puso en pie una Bloquera para fabricar de manera autogestiva bloques de cemento para viviendas y espacios comunitarios del barrio (como ese mismo en el que trabajaban que fue cedido por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo al MTD).

Los trágicos sucesos de junio de 2002 fueron así bautizados por la militancia como la “Masacre de Avellaneda”, en clara referencia a la ocurrida en la Pizzería La Real de la Avenida Mitre a fines de los sesenta, narrada por Rodolfo Walsh en su libro ¿Quién mató a Rosendo? Darío lo había leído y, seguramente, se sentiría identificado al conocer historias como la del Griego Blajaquis, ese anarquista miembro de la Resistencia Peronista que caminaba por las calles de Gerli incitando a los jóvenes de familias obreras a formar una nueva “Liga Espartaco”, líder de la rebelión de los esclavos que Santillán había descubierto leyendo ese año su biografía.

***

¿Cómo un joven hijo de laburantes, habitante de un barrio popular sumergido en un trabajo y una militancia con los sectores sociales más humildes, llega a combinar sus actividades diarias con pasiones por lecturas históricas, políticas, pero también literarias, musicales, cinematográficas?

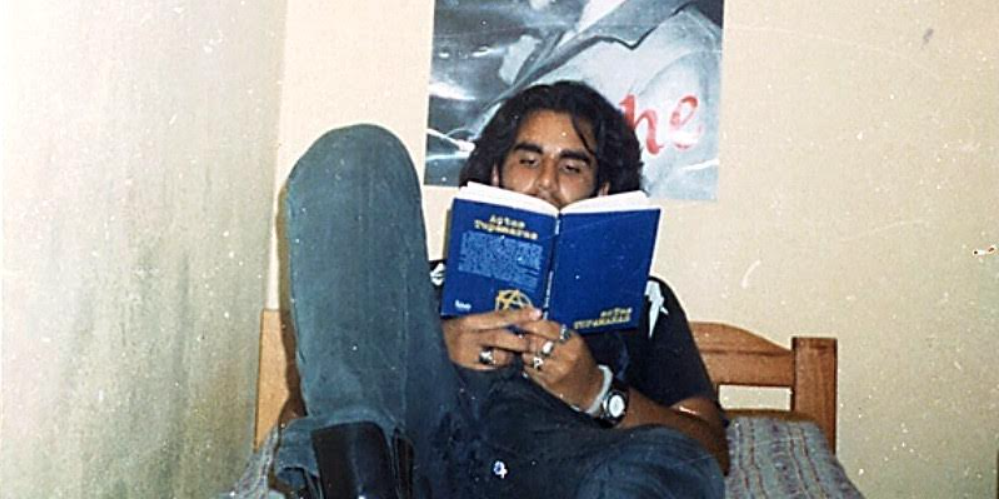

Recuerdo haber pasado noches enteras conversando con él sobre canciones escuchadas, libros leídos, o películas vistas. Los préstamos eran moneda corriente entre una muchachada que contaba las monedas para viajar, o que se colaba en los trenes, o que pedía a los choferes de colectivos que los llevaran a la hora de trasladarse de un sitio a otro. Los Redondos y el Cuarteto Cedrón (Darío fue al último recital de los primeros y se sacó una foto con el Tata en alguna oportunidad), Hermética, Almafuerte, Malón, el film Amadeus (sobre Mozart), las poesías de Francisco “Paco” Urondo, Juan Gelman, Mario Benedetti, Roberto Santoro y los relatos sobre la Revolución Sandinista en Nicaragua, los Evita, la Resistencia peronista y los Montoneros en Argentina o Fidel Castro en Cuba. Siempre la figura del Che como espectro de la emancipación latinoamericana.

¿Qué hubiese sido de las vidas parias de todo ese piberío que creció durante el menemato sin ese vínculo con ciertas militancias setentistas, sin esos aportes de quienes se desempeñaban dando clases con pasión, contra viento y marea, en las ajustadas escuelas de una educación pública en crisis producto de las decisiones de los malos gobiernos neoliberales?

***

Antes de transformarse en un referente del movimiento piquetero, Darío Santillán inició su militancia en el marco de actividades solidarias, como la organización de un festival de música para recaudar dinero para las poblaciones afectadas por una tremenda inundación, o luego promocionando la conformación del Centro de Estudiantes del colegio Piedrabuena de San francisco Solano, donde estudiaba. Ese camino lo llevó a participar de tomas de escuelas, movilizaciones, sentadas, radios abiertas, campañas de difusión, pegadas de afiches, pintadas de murales o consignas en paredes con aerosol –y con cal y ferrite también–, distribución de volantes, cortes de calles y la participación en protestas contra la Ley Federal y la Ley Superior de Educación. Aunque más que la “Carpa Blanca Docente”, sus referencias políticas contemporáneas fueran la jubilada Norma Pla, el sindicalista jujeño Carlos “Perro” Santillán (con quien además compartía el apellido, como le dijo orgulloso esa tarde en que se sacaron juntos una foto durante una movilización a Plaza de Mayo) y el Sub Comandante Insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México.

También la vida militante lo llevó del colegio hacia villas y asentamientos, para realizar actividades solidarias y promocionar la organización vecinal en función de resolver (“colectivamente y a través de la lucha”, como señalaba a menudo) las múltiples problemáticas que aparecen con frecuencia en el mundo popular.

Aunque como pasó a menudo desde los años ochenta en adelante respecto de la militancia de los setenta, también con Santillán –como símbolo de la generación de 2001– se corre el riesgo de desideologizar su recorrido, porque si bien es cierto que en los noventa se actuaba en un contexto totalmente desfavorable respecto de los aires revolucionarios que habían primado dos décadas antes, no es menos cierto que todas esas actividades solidarias de acumulación lenta y gradual en trabajos locales y específicos, Darío las realizaba en el marco de una grupalidad con la que buscaba recrear un nuevo horizonte revolucionario para el siglo XXI. De allí la inscripción de Santillán en agrupaciones como la 11 de Julio, brazo juvenil del Movimiento la Patria Vencerá, esa pequeña organización que buscaba tender puentes entre las tradiciones revolucionarias del peronismo, el guevarismo, la teología de la liberación y las nuevas insurgencias como las del zapatismo.

«¿Qué hubiese sido de las vidas parias de todo ese piberío que creció durante el menemato sin ese vínculo con ciertas militancias setentistas, sin esos aportes de quienes se desempeñaban dando clases con pasión, contra viento y marea, en las ajustadas escuelas de una educación pública en crisis producto de las decisiones de los malos gobiernos neoliberales?»

***

Hay un cuento de Jorge Luis Borges (“Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”) en el que supo escribir algo que quizás, sometido a un análisis racional sustentado en determinadas posiciones político-ideológicas, no resisten mayor comparación con esta historia. Sin embargo, quisiera compartirla para indagar a nuestro personaje en aquello que nunca sabremos, pero podemos imaginar, al calor de las lecturas literarias que, tantas veces, nos han permitido ampliar nuestra imaginación.

El texto de Borges, incluido en El Aleph de 1949, recrea y complementa –ficcionalmente– la historia de Cruz del Martín Fierro de José Hernández (libro al que seguramente Darío le prestó más atención por los comentarios que escuchó de Ricardo Iorio que por el ejercicio de prestar atención a las materias del colegio). La prosa borgeana nos dice que “cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que un hombre sabe para siempre quien es”. Y por eso Cruz, cuando “se dio vuelta” y peleó espalda con espalda junto a su enemigo Fierro, comprendió “que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro”, pero por sobre todas las cosas, “comprendió que el otro era él”.

Me gusta imaginar que ese 26 de junio de 2002, luego de ver malherido a Kosteki en el hall de la estación de trenes de Avellaneda, Darío pensó que había valido la pena dejar esas clases de piano que había empezado a tomar para ponerse a leer al Che, organizar el Centro de Estudiantes en su colegio y luego asambleas del movimiento piquetero en distintos barrios de la zona sur, porque ese camino le había permitido socorrer a Maxi en sus últimos minutos de vida, y que éste contara justo antes de morir con el calor de una mano solidaria y la mirada amorosa de quien aprendió a sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del mundo. Esa, al fin y al cabo –como había leído de la pluma de Guevara– era la cualidad más linda de un revolucionario, incluso –agregamos– en tiempos de contrarevolución.