Uno de los más grandes escritores de la Argentina actual, Martin Caparrós, antes de irse y con decisión inquebrantable, viene publicando lo que tenía pendiente. Quizás entre sus producciones más curiosas (y seguro la menos pensada por sus lectores) La verdadera vida de José Hernández (contada por Martín Fierro) fue editada por Random House y cuenta con dibujos de Miguel Rep. Allí Caparrós hace hablar a la creación ficcional de Hernández por primera vez desde su aparición siglo y medio atrás. Un nuevo regreso, sin embargo, en una larga cadena de retornos de su obra máxima.

El librito —que se lee de un tirón— no pretende competir con Hernández. Más bien lo reescribe, lo discute, lo interpela. Con humor, con ternura, con alguna furia. Y funciona como excusa perfecta para volver a un poema que en la Argentina nunca deja de reaparecer. Para unos, joya de la literatura popular; para otros, texto conservador, racista; para algún otro, libro sagrado, que debe ser venerado con solemnidad porque es emblema nacional.

Por todo eso, su lectura nunca es inocente.

Cada época con su Fierro

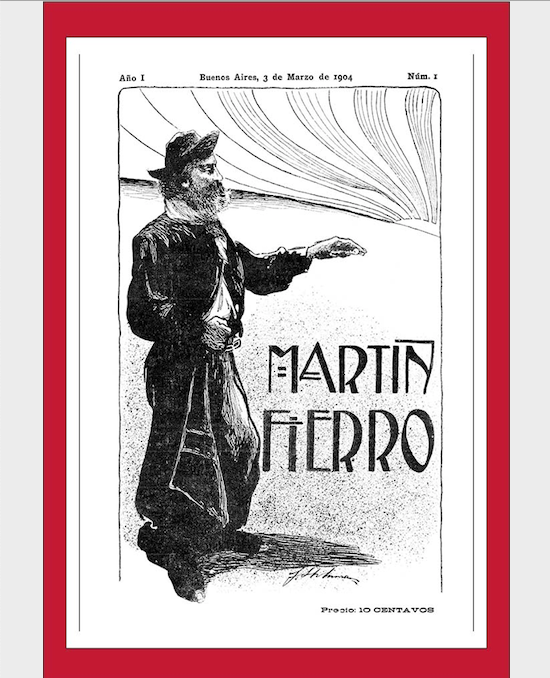

Como todo clásico, Fierro siempre vuelve. Y lo hace acorde a cada época, a los cambios de clima social de la Argentina. A inicios del siglo pasado tuvo su primer reconocimiento y regreso de la mano de los anarquistas: con su nombre se publicó en 1904 una revista dirigida por Alberto Ghiraldo y convertida poco después en suplemento del diario La protesta (libertario de verdad, no como los que hoy usurpan ese nombre). Allí escribieron Roberto Payró, Manuel Ugarte, José Ingenieros, Evaristo Carriego, Alfredo Palacios y Rubén Darío, entre otros.

Sin relación con aquella primera Martín Fierro, en años siguientes hubo otra revista con ese nombre, dirigida por Evar Méndez (entre 1919 y 1927), con plumas como las de Borges, Raúl González Tuñón, Leopoldo Lugones y Leopoldo Marechal. Si el primer regreso fue anarquista, el siguiente fue literario, pero disruptivo.

Quizás a alguien sorprenda el nombre de Borges allí. Hay una difundida caricatura (una de tantas) que lo ve como enemigo del Martín Fierro. Para “comprarla” basta una condición: no haber leído a Borges. Doy una vueltita y luego llegaré ahí. Y a Caparrós, claro.

No siempre fue canónico

El libro de Hernández apareció en 1872, y aunque fue éxito de ventas –casi 50 mil ejemplares en seis años, verdadero “best seller”– lo que no llegó enseguida fue el reconocimiento intelectual y académico. Pasaron décadas hasta que Ernesto Quesada, y luego Ricardo Rojas y Lugones marcaran la relevancia del poema. A diferencia de Ghiraldo y los anarquistas, que lo reivindicaban desde lo social, esta entronización fue nacionalista: Fierro era la identidad.

Pero antes, mucho antes, el primero en advertir el valor del Martín Fierro, fue Alejo Peyret. Con sensibilidad estética y a la vez popular, calificó al trabajo de Hernández como “obra maestra” y “poema superlativo”. No solo marca sus valores literarios sino también el drama social que denunciaba y que le daba “una aceptación extraordinaria entre las clases populares”. El propio Peyret se hacía eco en sus escritos del destino del gaucho como paria, sacrificado como carne de cañón, arrinconado ante el avance del “progreso”.

Fue en 1881, en sus Cartas sobre Misiones, que Peyret encumbra a la obra de Hernández. Allí cuenta que en viaje a bordo del vapor hacia Misiones, él mismo leía a en público versos de Hernández y constataba “la atención religiosa” que les prodigaban los trabajadores del vapor (muchos de ellos analfabetos). Asegura que “el poema de Hernández llena el corazón en grado superlativo”, y que sus versos “pueden leerse a cualquier hombre del pueblo, en el campo o en la ciudad; siempre serán oídos con placer, con emoción”. Concluye que Hernández es para los argentinos “el poeta popular por excelencia”.

Volver, siempre volver

La cristalización como “libro nacional” tras la prédica nacionalista, produce otro hito en 1939: el 10 de noviembre, fecha de nacimiento de Hernández, se establece como Día de la Tradición mediante la ley 4756. Fue presentada por dos senadores conservadores bonaerenses (Atilio Roncoroni y Edgardo Miguenz) para homenajear las tradiciones gauchescas. Seguramente tenían más en mente al Hernández de la Instrucción del estanciero que al Martín Fierro.

Diez años después, en 1949, el entrerriano Marcelino Román edita sus Coplas para los hijos de Martín Fierro, que él mismo subtitula “Vistazos de un cantor sobre la realidad social y espiritual del pueblo argentino”. Y casi dos décadas más tarde, en 1968, vuelve con sus Nuevas coplas para los hijos de Fierro. A diferencia de los estancieros que impulsan el Día de la Tradición, Marcelino lo retoma desde otro lugar:

Cuando se habla de derechos,

siempre es bueno recordar

que no es derecho del hombre

explotar a los demás.

Le gusta hablar a la gente

de tradición y de gloria.

Luchemos por la justicia

que lo demás son historias.

En 1983, Victor Velazquez selecciona algunas, les pone música y las graba en un disco memorable.

El cine de Fierro

Sin relación con esa obra, por los mismos años Fernando Pino Solanas comienza a rodar su recordada “Los hijos de Fierro”, filmada desde 1972, editada en el exilio, y que recién se pudo estrenar en la Argentina en 1984. Es otro Fierro el que revive en sus “hijos”: social y peronista, dispuesto a subvertir a los de abajo, a dar la pelea con mucha más constancia que el autor del poema.

El recorrido en el cine no es menos interesante: la película más antigua es una de 1923, muda y dirigida por Rafael de los Llanos.

En 1968 dirigió su propia versión Leopoldo Torre Nilsson (con Alfredo Alcón como Fierro), en 1974 se estrena “La vuelta de Ḿartín Fierro”, dirigida por Enrique Dawi y con Horacio Guarany protagonizando. Y ese mismo año una curiosidad: se estrena un telefilm en España, en TVE, con dirección de Julio Diamante y donde a Fierro lo encarna el actor argentino Carlos Estrada. Dos décadas después, en 2006 se estrenó “Martín Fierro, el ave solitaria”, dirigida por Gerardo Vallejos y con Juan Palomino como el gaucho.

Mucho antes de que Martín Fierro llegara al cine de animación con los dibujos de Roberto Fontanarrosa (2007), hubo otro intento, con muñecos: una coproducción con Colombia y Cuba, dirigida en 1989 por Fernando Laverde y guion de Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio.

La fascinación de Borges por Fierro

“Expresar hombres que las futuras generaciones no querrán olvidar es uno de los fines del arte; José Hernández lo ha logrado con plenitud”, escribe Borges en 1953. ¿Habrá otro autor que vuelva tanto y tan hondo a la obra de Hernández? Para Borges, es “un libro insigne, un libro cuya materia puede ser todo para todos”. Qué tal.

De esa admiración surgen sus relatos “El fin” y “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”, y, en El hacedor, un texto breve (hermético y deslumbrante) titulado “Martín Fierro”. Otro cuento suyo, “El sur”, se anuda al poema de Hernández.

Borges es también autor de prólogos a varias reediciones y de estudios sobre el célebre canto gauchesco (alguno se encuentra en la web y en su propia voz). En esos trabajos marca diferencias con la canonización del poema, y muestra sus tesis al respecto, bastante más complejas que aquella triste respuesta periodística sobre el haber convertido en héroe a “un matrero”.

La fascinación de Borges con el poema es también una módica rebelión personal contra su pertenencia de clase: recuerda haberlo leído a escondidas porque Hernández y su obra eran palabra prohibida en su hogar familiar, por creerlo rosista como los Pueyrredón.

Novela, no Biblia

Lo que rechazaba Borges era la lectura del Martín Fierro como epopeya, su instalación como libro “nacional”, iniciada por Lugones (el brillante escritor convertido en pregonero del fascismo criollo y “la hora de la espada”), y del personaje como emblema de identidad.

La reserva de Borges hacia el personaje corre paralela a su devoción hacia la obra: “En la controversia se confunde la virtud estética del poema con la virtud moral del protagonista, y se quiere que aquélla dependa de ésta”.

En “La poesía gauchesca” Borges la define como “obra máxima” del género y explicita su tesis: “la índole novelística del Martín Fierro”, más allá del “accidente” de que esté en verso. Es una novela, “de organización instintiva o premeditada”, pero novela al fin: “única definición que puede trasmitir puntualmente la clase de placer que nos da”. Pero ¿novela implica ficción? No. El propio Borges contextualiza, en otro texto: “El ejército cumplía entonces una función penal; la tropa se componía, en gran parte, de malhechores o de gauchos arbitrariamente arreados por las partidas policiales. Esta conscripción ilegal, como la ha llamado Lugones, no tenía un término fijo; Hernández escribió el Martin Fierro para denunciar ese régimen. Se propuso evidenciar que esas levas eran la ruina de la gente de campaña”.

En otro ensayo hace este elogio formidable: “La vida pastoril ha sido típica de muchas regiones de América, desde Montana y Oregón hasta Chile, pero esos territorios, hasta ahora, se han abstenido enérgicamente de redactar El gaucho Martín Fierro”.

En “El escritor argentino y la tradición”, Borges insiste: “Creo que el Martín Fierro es la obra más perdurable que hemos escrito los argentinos; y creo con la misma intensidad que no podemos suponer que es, como se ha dicho, nuestra Biblia, nuestro libro canónico”. Los dos polos de su mirada: obra cumbre, jamás Biblia.

MISERIAS DEL MARTÍN FIERRO

El riesgo de canonizar el Martín Fierro –además de arruinarlo, porque en toda obra sagrada se sacrifica lo lírico en virtud de lo dogmático– incluye el de cristalizar miradas del pasado hoy inaceptables:

El indio es indio y no quiere

apiar de su condición

ha nacido indio ladrón

y como indio ladrón muere.

El indio pasa la vida

robando o echao de panza;

la única ley es la lanza

a que se ha de someter (…)

esos indios vagabundos,

con repunancia me acuerdo,

viven lo mesmo que el cerdo

en esos toldos inmundos.

(…) he visto en este destierro

a un salvaje que se irrita,

degollar a una chinita

y tirársela a los perros.

(…) pienso que Dios los maldijo

y ansina al ñudo desato:

el indio, el cerdo y el gato

redaman sangre del hijo.

Sí, estas palabras que asquean provienen del libro emblemático de la identidad nacional y por el que se celebra el Día de la Tradición. Por eso es necesario contextualizar, para enterrar algunas “tradiciones” y entender por qué no hay libros (ni figuras) sagradas o intocables.

JUANELE Y FIERRO: “HASTA POR AHÍ NOMÁS”

El gran poeta de Entre Ríos, Juan Laurentino Ortiz, quizás por su valoración de lo indígena o por su talante universal (como buen entrerriano) rechazó ese tono racista. Pero hay otra razón por la que toma distancia de la entronización del Martin Fierro como símbolo nacional:

“El Martín Fierro glosa o tiene como ambiente o personaje al gaucho que se dio en la Pampa Húmeda. La población de la Mesopotamia y del Norte de la Argentina es otra. Hay otros grupos étnicos y culturas: la guaranítica, la quechua, la aymara. Lo mismo sucede en el Sur. Está bien en el Martín Fierro esa reivindicación del gaucho cuando el gaucho era perseguido, pero después aparecen esos sentimientos un poco racistas de Hernández contra el negro y el indio. Realmente no sé hasta dónde puede decirse que el Martín Fierro es expresión de este complejo argentino. Es un libro significativo, pero hasta por ahí no más. La Argentina no es solamente la Pampa Húmeda”.

El párrafo es de Una poesía del futuro. Conversaciones con Juan L. Ortiz, Ed. Mansalva, 2008. Ortiz valoraba la reivindicación del gaucho perseguido, pero advertía los límites del poema como representación nacional. Su objeción es doble: contra la violencia étnica y contra el centralismo cultural.

Queda mucho en el tintero. Por ejemplo, las reescrituras transgresoras (o provocadoras) ya no como héroe criollo ni como estandarte de tradición, sino como campo de disputa. Con humor, rabia o ternura lo resignifican desde nuevos márgenes, con métodos y resultados diversos: Gabriela Cabezón Cámara con su relectura lesbofeminista de Fierro (Las aventuras de la China Iron), donde ya no está la voz del gaucho sino de su compañera; Pablo Katchadjian en su curioso reordenamiento del clásico (El Martín Fierro ordenado alfabéticamente), donde el caos revela insólitas resonancias; y, mi favorito, Oscar Fariña (El guacho Martín Fierro), quien relee desde lo villero a Fierro, con el recurso de las murgas uruguayas, el contrafáctum, donde se toma un texto ajeno y se le cambian palabras, resignificando versos célebres:

Vengan porros milagrosos,

vengan todos en mi ayuda,

que la lengua se me anuda

y se me nubla la vista;

pido a mi D10s que me asista

en esta ocasión conchuda.

Ese texto es quizás el único que retoma el filo de Hernández que la canonización le quitó. No lo celebra: lo interviene, lo saca del bronce, lo lleva al barro de la villa.

PROMETE PERO ¿CUMPLE?

Vuelvo, después del largo rodeo, al librito de Caparrós. Que se lee en una tarde, al solcito, de un tirón. Aunque tiene 116 páginas, unas 40 son ilustraciones de Rep, por lo cual el texto es más bien breve. Es, además, un gesto raro: devolverle voz al Fierro original para que hable, por fin, de su creador.

La premisa es potente: Fierro está enojado porque Hernández usó su historia, lo traicionó, lo convirtió en obra literaria. Quiere contar “la verdadera historia” del autor: periodista, político, federal rebelde y, un poco más tarde, escritor de un manual para estancieros. Ya en las primeras sextinas lo trata de “culebra”, ladrón, oligarca, “agarrado”, mentiroso, “rufián pelagatos”, entre otras cosas.

Uno supone que leerá una diatriba feroz. Sin embargo, esa furia se va diluyendo. El Fierro de Caparrós termina más comprensivo que vengativo: parece meterse en serio en la piel de Hernández. Lo deja bien parado en casi todas, no da cuenta de sus volteretas políticas y personales (para quienes no las conozcan, es recomendable leer los trabajos de Pedro De Paoli y de Tulio Halperin Donghi, así como la biografía de Fermín Chávez).

Fuimos el noble malón

de Justo José de Urquiza

derrotando en justa liza

y en Cepeda a esos porteños

que se creyeron tan dueños

y perdieron la camisa.

(…)

Ganaron, en todo caso,

Mitre y todos los demás.

Dijeron que harían la paz

y fue cárcel lo que hicieron.

Así fue que el país entero

se lo robaron sin más.

El texto es desparejo: tiene estrofas logradas y otras no tanto. Pero es llevadero y recoge con fidelidad aspectos de la vida de Hernández. Repasa sus padecimientos y exilio, ataca, con razón, a quienes fueron sus enemigos (Sarmiento, Mitre) y defiende a López Jordán, al Chacho Peñaloza y al federalismo que antes Hernández pregonó, y que a partir de 1880 abandona para plegarse al roquismo dominante.

Pero Caparrós se rebela ante lo que considera “un fraude”. El gran escritor radicado en España ignoraba la existencia de la Instrucción del estanciero: tratado completo para la planteación y manejo de un establecimiento de campo, el libro en que Hernández aspira a coachear a los oligarcas bonaerenses para que cada estancia mutara en lugar ejemplar, con peones mansitos y contentos. ¡Qué decepción para quienes lo imaginaron de izquierda, rebelde y trangresor!

Para Caparrós es una muestra de “una característica fuerte de lo argentino: esa forma de la simulación y del engaño”. Pero Hernández fue más que eso, claro. Vale la pena leer sobre su vida y sobre la relación entre su literatura y sus andares vitales. Ah, y para que no haya duda: para quienes amamos a Fierro y nos deslumbra (con sus luces y sus oscuridades) la vida de Hernández, el librito de Caparrós vale la pena. Es más bien un homenaje ambivalente: mezcla de crítica, biografía poética y melancolía.

Insisto: vale la pena leerlo. Porque vuelve a mover las aguas. Porque nos recuerda —como decía Borges— que el Martín Fierro no es nuestra Biblia, sino nuestra novela: contradictoria, abierta, viva. Y como toda gran obra, cada tanto necesita ser discutida o reescrita, para seguir diciendo algo verdadero.