El médico bajó de la ambulancia, verificó la dirección —Melo 3354, de Florida— y tocó el timbre en una casa de dos plantas con ladrillos a la vista. Su nombre: Arnoldo Bresciani.

Una hora y media antes, la telefonista del Sanatorio Norte, de San Isidro, había expedido una orden de visita para Gloria Fernández, de 15 años, a raíz de una descompostura.

Después de que el médico cruzara el pasillo de la planta baja para ingresar al departamento en cuestión, encontró a la paciente recostada sobre un sofá del living. La mujer que lo llevó hasta allí, presentándose como la prima de Gloria, era Irma Beatriz Gijón, de 21 años. Y solo dijo:

—Se empezó a sentir mal a la tarde, después de comer.

El médico se calzó el estetoscopio para auscultar el pecho de la enferma; a continuación, extrajo del bolsillo una linternita para escudriñarle el color de la garganta. Acto seguido, se puso a redactar una receta; entonces, sin mirar a sus interlocutoras, recitó el diagnóstico:

—No es una descompostura. Pero puede ser que el almuerzo no le cayera bien. Para mí es un estado gripal. Tiene la presión baja y unas líneas de fiebre.

Y ya mirándola a Gloria, remató:

—Tomá un Multín cada seis horas. Y por lo del estómago, no comas nada pesado; es más, si aguantas, tratá de no cenar.

Dicho esto, guardó sus instrumentos, antes de perderse tras la puerta.

Ya en la ambulancia, le comentó al chofer:

—Vinimos por una gripe. Nada más que por una puta gripe.

Desde una ventana del primer piso, alguien espiaba con suma atención la partida del vehículo. Se trataba doña Noemí, la propietaria del lugar; por ende, locadora de Irma. Esa mujer era una chismosa de tiempo completo, y la vida de sus semejantes no tenía secretos para ella. O casi.

Corría la noche del jueves 13 de abril de 1989.

Dos días antes, al clarear, cuando barría la vereda vio salir al novio de Irma. Doña Noemí sabía —por boca de ella— que ese sujeto se llamaba Luis, que tenía 30 años y que trabajaba en una clínica veterinaria, aunque ignoraba que estuviera casado. Pues bien, esa vez lo notó de mal talante; de hecho, su saludo se limitó a un monosílabo.

Unos minutos después llegó Gloria, quien, cada tanto, se dejaba caer por allí para pasar unos días con Irma.

¿Eso habría motivado —se preguntó doña Noemí— la intempestiva salida del novio con su ofuscación a cuestas? Y siguió barriendo.

Ya en la tarde del jueves, Irma la fue a ver.

—¿Me presta el teléfono? —dijo, desde el otro lado de la puerta– Es para llamar al médico. Mi prima está un poco descompuesta.

—Pasá, querida, pasá —fue la respuesta.

Ya se sabe que el facultativo acudió allí al anochecer, y que al regresar a la ambulancia, dijo: “Vinimos por una gripe. Nada más que por una puta gripe”.

Claro que, en ese instante, estaba lejos de suponer que el caso tratado se complicaría, precisamente, con una descompostura, pero no de tipo estomacal.

Nunca te bañes con tus primas

Desde entonces ya habían pasado casi tres días, cuando, durante la mañana del domingo, doña Noemí percibió la fragancia inequívoca —según su parecer— de un escape gaseoso. Y tuvo la precaución de cerrar la llave de paso que proveía ese fluido a todo el inmueble. Hecho esto, llamó por teléfono a Gas del Estado para que sus técnicos constataran la pérdida y, después, fue ella quien posibilitó su ingreso al departamento de Irma —desde donde emanaba tal olor—, puesto que nadie atendía los timbrazos.

Pero los técnicos no detectaron una pérdida (en parte, debido a que doña Noemí había cortado el suministro). De modo que ellos se limitaron a desactivar la botonera de una vieja estufa, antes de restablecer el servicio.

Cuando se iban, la propietaria abrió las ventanas para airear ese lugar.

Sin embargo, a la hora, el olor seguía siendo insoportable. Y doña Noemí volvió al departamento para descubrir su verdadero origen: las primas estaban muertas, pudriéndose en la bañera. Sí, ya pudriéndose.

El estupor de esa mujer fue indescriptible.

Al rato, tal sitio se llenó de policías de La Bonaerense y peritos forenses, todos, al mando del juez de San Isidro, Raúl Casal. Éste permanecía absorto en la contemplación de la bañera. A su lado, el comisario Raúl Benítez, de la 2ª de Florida, se deshacía en arcadas.

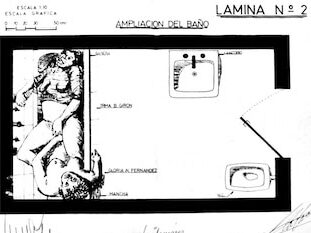

Allí continuaban los cadáveres, flotando en un líquido color ladrillo. El cuerpo de la más joven apuntaba hacia el norte. La cabeza de su prima estaba apoyada en el extremo opuesto. Daba la impresión de que la muerte le hubiera llegado justo cuando se sacaba la ropa interior, ya que su corpiño se hallaba a dos o tres centímetros de la mano izquierda, cuyo brazo estaba rígido fuera del receptáculo.

No se puede decir que tales decesos “súbitos y simultáneos”, así como fueron descriptos en el expediente, les hayan conferido a sus protagonistas el don de parecer dormidas. Por el contrario, además de la pestilencia propia de la corrupción carnal, la piel de ambas había adquirido una tonalidad azul cadmio correspondiente a quienes dejaron de existir hace más de 30 días. El problema es que las primas llevaban en la bañera no más de tres.

A partir de entonces, una veintena de peritos —entre quienes resaltaban efectivos del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Bonaerense (SEIT)—, junto a médicos legistas y personal uniformado, fueron abocados al caso. En tanto, la prensa ya derramaba un río de tinta sobre el presunto doble homicidio (hoy “femicidio”) y el insólito deterioro de los dos cuerpos.

Corazones prófugos

El doctor Casal maldijo por lo bajo y cerró, con ira, la tapa del libraco que tenía ante sí. Era un tratado de medicina forense.

Su letra establecía etapas y plazos concretos, según sea invierno o verano, para la rigidez cadavérica, el enfriamiento del cuerpo y el blanqueo epidérmico. Pero en este caso —sin entrar en detalles— resaltaba la no correspondencia entre las características que exhibían los despojos y su data de muerte.

Lógicamente, el juez no le encontraba la vuelta al asunto.

De pronto, lo asaltó un interrogante: ¿y si el testimonio de doña Noemí sobre la llamada que el 13 de abril efectuó Irma desde su teléfono al sanatorio no fuera real? Tal pregunta le bastó para poner a esa mujer bajo la lupa.

A la hora, el comisario Benítez se la trajo de un modo poco amigable.

Pero ella, al ser indagada, ratificó con vehemencia sus dichos anteriores (que hasta habían incluido su cruce con el novio de la finada locataria).

La receta del médico confirmaba la llamada al sanatorio. Pero ese papel pudo haber sido escrito y plantado en el hogar de Irma con mucha antelación a la fecha que allí figuraba, al igual que los comprimidos de Multín encontrados en la mesita de luz del dormitorio.

Por unos días, aquella fue la hipótesis de Casal. Y solamente Bresciani podía ratificarla o no. De manera que fue el siguiente sospechoso.

Su ingreso al Departamento Judicial de San Isidro fue asediado por una jauría de cronistas, movileros y fotógrafos.

Muchos de ellos apostaban a que ese hombre saldría de allí esposado. Y lo decían en vivo, a través de sus micrófonos.

El rating de los noticieros aumentaba en medio de esa tensa espera.

Quizás, al cabo de los casi tres días transcurridos entre su visita a la casa de la calle Melo y el hallazgo de esos cuerpos, Bresciani haya comprendido que, al final, el caso tratado tuvo realmente que ver con una descompostura.

Ahora, en el Juzgado, Casal lo recibía con una expresión inquietante. Y, sin más, fue directamente al grano:

—¡Usted es el último que las vio allí con vida!

—No fui el último —fue la escueta respuesta del médico.

Parado junto al magistrado, Benítez frunció las cejas.

Luego, tras carraspear, Bresciani amplió su frase con argumentos propios de un experto en novelas policiales inglesas; a saber: “El domingo a la mañana, cuando entró la policía, encontraron mi receta y un frasco nuevo de Multín; es decir, recién comprado. Estaba abierto y faltaban dos comprimidos. Yo le había recetado a la paciente tomar uno cada seis horas. Si cumplió con tal indicación, no habría muerto a la medianoche del jueves, sino a la mañana del viernes. Y si una de ellas acudió el día anterior a la farmacia, no fui yo la última persona que las vio con vida, ni lo soy si ellas mandaron a alguien a comprar el remedio”.

No hubo más preguntas.

Bresciani abandonó la sede tribunalicia por una salida lateral, mientras la jauría periodística seguía masticando la ilusión de verlo con las esposas puestas.

A Casal se le habían agotado las hipótesis. Y solo le quedaba aguardar el resultado de la autopsia, programada para esa misma semana.

Pero, al respecto, el diablo volvería a meter la cola. Porque, poco antes de que esa pericia se realizara, atendió en su despacho una llamada telefónica.

Desde el otro lado de la línea, el vozarrón de Benítez sonó muy agitado al informar que la autopsia acababa de toparse con un grave problema:

—No están los corazones, doctor…

—¿Qué corazones?

—Los de las occisas. Alguien los extravió en la Morgue Judicial.

Por única reacción, el juez maldijo otra vez por lo bajo.

—¿Qué hacemos ahora, doctor?

—¡Hagan la autopsia igual!

La orden fue acatada, pero sin obtener ningún resultado positivo.

Aquella trama policíaca había mutado a una comedia de enredos.

Sin embargo, este no sería ese el único sobresalto del pobre Casal.

Ocurre que, ya a fines de abril, acudió, sin que nadie lo acompañara, a la vivienda de la calle Melo que, oportunamente, él había ordenado higienizar, verificando luego el vaciamiento y la desinfección de la bañera.

¿Acaso fue un sexto sentido lo que lo llevó otra vez allí?

El departamento seguía precintado y la puerta, cerrada con llave. Pero tal visita lo llenó de espanto: la bañera estaba nuevamente llena de agua y, créase o no, con fauna cadavérica.

Aquella comedia de enredos había mutado a una obra maestra del terror.

Sueño con serpientes

Con el paso de los días, el interés del público por esta historia se fue apagando como la llama de una vela al consumirse. Pero había cronistas de Policiales que lo lamentaban; entre ellos, el recordado Enrique Sdrech, del diario Clarín.

Por lo pronto, aquel fue el tema de conversación que, ya a comienzos de junio en una mesa de la confitería El Foro, situada a dos cuadras del Palacio de Tribunales, mantuvo con un tipo que acentuaba sus dichos con ademanes algo ampulosos. Era el médico forense de la Policía Federal, Andrés Barriocanal.

Ese hombre tenía una teoría sobre el deterioro post mortem de las primas: la acción del veneno de una serpiente conocida como mamba negra.

—Es el más asesino de los ofidios —fue su arranque.

A continuación, pasó a explicar que se trata de una especie originaria de Nueva Guinea, que mide entre dos y tres metros de largo, que posee un diámetro corpóreo de 20 centímetros en su parte más gruesa y que puede pesar seis kilos.

En este punto, hizo una pausa para calibrar el asombro de su interlocutor y, recién entonces, reveló las dos virtudes operativas de este simpático reptil:

—Su veneno no suele aparecer en los resultados de las autopsias; además, tiene la capacidad de acelerar el proceso corruptivo del cuerpo de sus víctimas.

Y subrayó esa frase con una sonrisa de oreja a oreja.

Sdrech, gratamente impresionado, soltó un silbido. Lo que acababa de oír era como música para sus oídos. Y, tras un silencio que se prolongó por casi un minuto, apeló a un tono confidencial para decir:

––Mañana mismo publico esto en el diario. Usted, comuníquese rápido con el doctor Casal.

Dicho y hecho. Al día siguiente, la primicia del “Turco” —tal como se lo llamaba a Sdrech— sacudió a los lectores.

Para el juez, la llamada de Barriocanal fue una bocanada de aire fresco. Pero le faltaba un dato para comprar el paquete en su totalidad:

—¿Hay alguien que puede llegar a tener esas víboras en Buenos Aires?

La respuesta fue:

—Obviamente. Cualquier veterinario.

De inmediato, como por un fogonazo, en el cerebro de Casal se corporizó la figura del tal Luis, el novio furtivo de Irma. Ese individuo –como ya se sabe– trabajaba en una veterinaria.

En paralelo, ordenó la realización de una segunda autopsia.

El apellido de Luis —Vergara— y su domicilio conyugal —un departamento en el barrio de Caballito— fueron averiguados en tiempo récord por Benítez.

El tipo fue detenido allí, estando presente la esposa. Ella, enfurecida, le recriminaba su infidelidad, mientras los policías lo ametrallaban con preguntas. Después, lo trasladaron a la comisaría de Florida.

Durante la mañana siguiente fue indagado por Casal.

En tanto, los sabuesos de Benítez pudieron averiguar que en el lugar de trabajo del sospechoso nunca hubo otras serpientes que culebras.

El juez —a su pesar— le dictó la falta de mérito, antes de dejarlo en libertad.

Como en el Juego de la Oca, la pesquisa había vuelto a su casillero inicial.

Pero en todo el país se hablaba de las mambas asesinas.

Mientras tanto, los cuerpos de las primas fueron exhumados para la nueva autopsia. Esta se haría sobre los restos óseos por dos eminencias en la materia: los doctores Néstor de Tomás y Osvaldo Raffo.

La trama, a partir de ese momento, pegaría un giro notable.

Los resultados probaron que las primas habían fallecido intoxicadas con monóxido de carbono. Fue, en definitiva, un escape de gas lo que las condujo hacia el Más Allá.

Los forenses de la primera autopsia, muy atribulados por la pérdida de los corazones, ni siquiera habían contemplado aquella posibilidad. En parte, porque los muchachos de Gas del Estado habían apagado la estufa sin que los policías lo consignaran en su informe. Lo cierto es que el calor en ese pequeño baño sin ventilación creó un microclima propicio para acelerar la corrupción de aquellos cadáveres.

El misterio restante —la bañera vacía que se volvió a llenar de agua con fauna cadavérica— también tuvo una explicación de lo más terrenal: durante la clausura del departamento, la canilla goteaba en forma permanente (durante dos semanas) y el caño de desagüe se encontraba tapado por restos humanos.

El final de este caso fue un cross en la mandíbula del realismo mágico.