“Los sobrevivientes somos una minoría anómala además de exigua: somos aquellos que, por sus prevaricaciones, o su habilidad, o su suerte, no han tocado fondo”.

Primo Levi, Los hundidos y los salvados.

El 14 de abril de 1995 es la fecha de nacimiento de un movimiento, organización y grupalidad que se presentó ante la sociedad como H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Entre la contingencia de un presente precario y las imágenes de un pasado que no cesa, se construye el día a día en esta nuestra comarca, con las marcas indudables de la dictadura. El legado y el cuento que contamos entre generaciones es la moneda de intercambio y el origen de las preguntas por la militancia. Hablar de estos temas implica una gestualidad de escucha: quienes me conocen podrán decir “otra vez”. Yo podría contestar, en esa conversación conjetural, una y otra vez, o cien veces, no debo. El dónde, cómo o qué tenemos que ver con aquella sociedad lentamente interroga sobre la canción de Eladia Blázquez por aquello de permanecer y transcurrir.

El 9 de abril de 2025 nos juntamos en el Centro Científico y Tecnológico del CONICET, en Mendoza, con un equipo de investigadoras e investigadores. Fuimos como cronopios desde el lado Norte en busca de la esperanza o de hacer alguna ronda de eso que llamamos comunidad. El convite fue de Fabiana Grasselli en modalidad género para convocar grupalidad académica. El desafío de nuestro “workshop”, con la palabra extranjera en tono tucumano, era juntarnos alrededor de cuatro ejes eclécticos para leer pastorales a contrapelo y, en esos desplazamientos, producir conocimientos. “No, decididamente no es este more geométrico el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico; el mío, sin embargo, es verídico”, diría el narrador de El libro de arena de Borges, y agrego: esta es una historia de libros recuperados y mujeres sobrevivientes.

El jueves 10 a la tarde fuimos al D2 de Mendoza[1] y en esa “visita” al Espacio Provincia de la Memoria nos encontramos con las palabras y la vida de Natalia Brite, su directora. Caminamos por esos lugares, entre las fotografías de las compañeras y de los compañeros, los nombres de la palabra justa de Paco Urondo y “La Turca” Reneé Ahualli, con la sensación de haber estado ahí en otra temporalidad y, seguramente, con un modo diferente de leer. Con la vista recortamos detalles porque la realidad impacta con encierro y asfixia del horror, en un presente de central de policía con detenidos y manos esposadas que suben y bajan las mismas escaleras. El archivo también está ahí, con las mesas, las fichas, los prontuarios y la materialidad de la prueba.

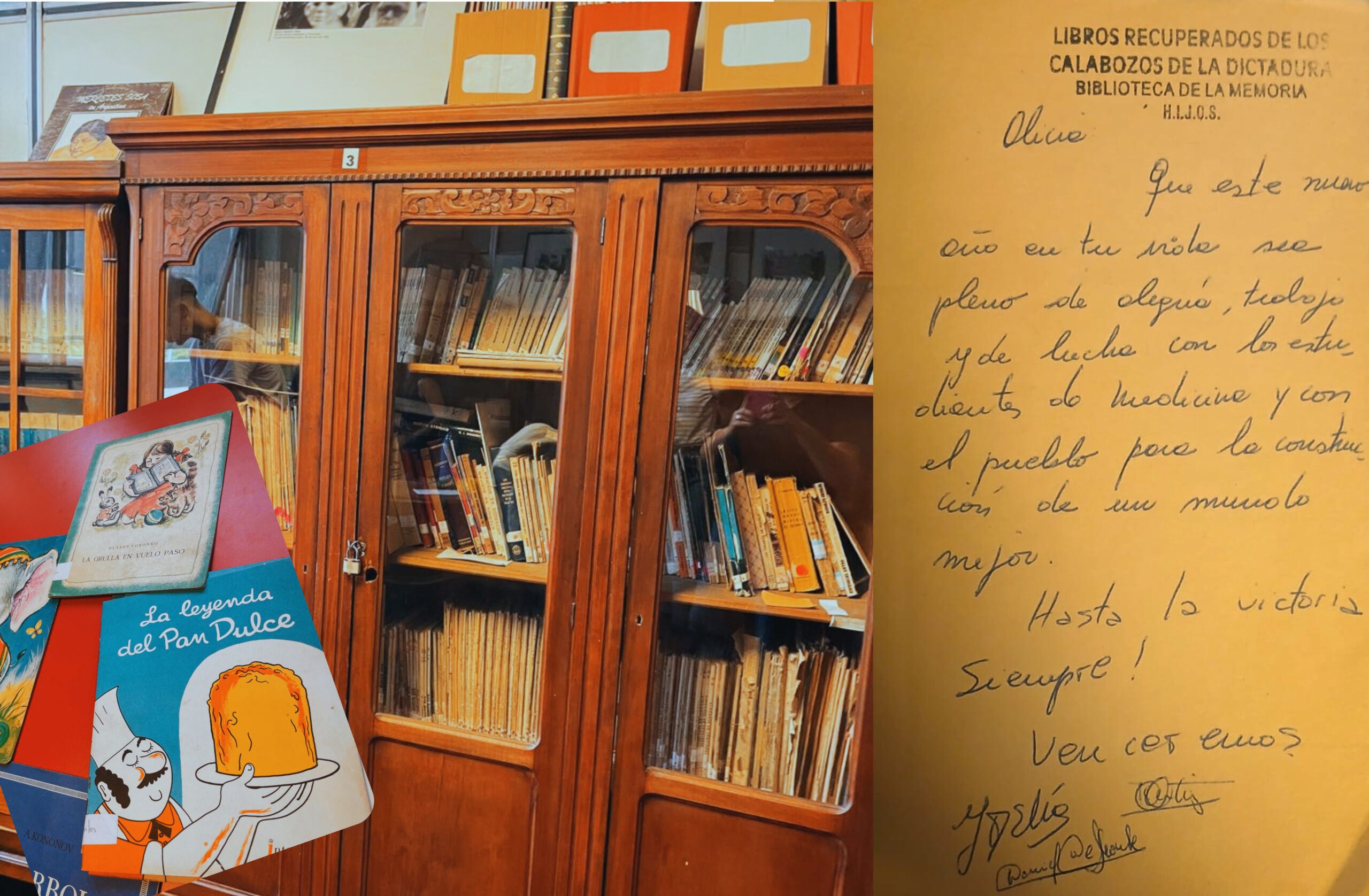

Pero no es de esa percepción de lo que quiero hablar. Otra vez, dirán, quiero volver a la paradoja del testimonio cuando cambia el estatuto de la lengua y el giro se vuelve temblor. En la voluptuosidad de la palabra de una mujer sobreviviente, desnuda y violada, en el relato de la violencia sexual, hay un detalle que no puedo saltear; en esa contemplación que se escucha de las compañeras que la narran está un libro, y viven los muchos libros también desaparecidos y recuperados. En el D2 hay una biblioteca devuelta para la “guarda y custodia de los H.I.J.X.S.”, en palabras de María Domínguez, militante de H.I.J.O.S., responsable de la biblioteca. Esa primera incrustación con el libro, abre una puerta inconmensurable al testimonio de Silvia Ontivero: “Cuando vino la CONADEP nos hacen hacer un dibujo del lugar donde estuvimos detenidos. Cada uno dijo la verdad porque dijimos que estábamos en el D2 todos. Estábamos revisando todas las celdas, yo dije allí estaba Miguel Ángel Gil y allí abren y estaba llena de libros. Estos señores nos habían sacado los libros. Yo distingo un libro que era mío y lo saco, lo veo, Las venas abiertas de América Latina, era mío, que lo había dedicado mi hermano para mí. Allí empieza un trabajo de reconocimiento, nosotros habíamos estado allí desaparecidos”.[2]

Los libros quedan ahí, en ese calabozo, “se quedan mucho tiempo”, nos dice María al relatar su modo amoroso de trabajar los días jueves en ese laberinto universo de páginas que cuentan las historias en sus propias letras de edición en un mundo de todos los colores: “hasta fines de los años 90”, cuando por un proyecto de ley que arma una compañera militante de derechos humanos, mamá de una compañera de H.I.J.X.S., Ana Montenegro, que era senadora por el Frepaso[3] en ese momento, arma el proyecto de ley en la Comisión de Asuntos legales y Constitucionales, donde pide sacar los libros del D2 y entregarlos a los hijos e hijas, cuidadores y guardianes de los libros; salen del D2 y van a la Legislatura. En ese momento, Loli, la hija de Reneé Ahualli,[4] estaba viviendo en Mendoza, con Ana y con Viky, otra compañera. Loli estuvo en todo el proceso de recuperación de los libros y traslado hacia la Legislatura. “Ahí, al principio, comenzamos a ver qué había, armar categorías; eran los 90, nosotros éramos muy jóvenes y estábamos con todas las actividades de los escraches y los libros estaban ahí. Eran algo más. Después de la Legislatura, creo que cerca de 2001, los libros van a la Casa de la Memoria. Yo ahí me pierdo con las fechas porque me voy a vivir a Buenos Aires, hasta que en 2017 los libros vuelven al ex D2, ya como Espacio de la Memoria, y ahí comenzamos a trabajarlos como Biblioteca. Fueron muchas personas, muchos años”.

Dar testimonio y habilitar una escucha para la palabra en primera persona supone habitar la memoria entre el recuerdo y el olvido. La contención de las víctimas y la empatía frente al recuerdo del horror de lo vivido organizan las vueltas fragmentarias de la memoria pasada al presente continuo de la rememoración. En este arco de modulaciones heroicas de los sobrevivientes, se inscriben otras voces, espectro desencantado de un mismo relato que se articula sobre la figura del testigo. Tal como lo señala Susana Kaufman, las cuestiones sobre los efectos subjetivos y sociales de la violencia no cesan, se amplifican con el correr del tiempo y el campo de los derechos humanos las mantiene vigentes. Es la escucha ajena de otro al yo del testimonio lo que permite entender y tramitar las consecuencias subjetivas de la violencia. ¿Qué pasa cuando los sobrevivientes hablan? Es la lejanía en las distintas temporalidades superpuestas la que permitió la consolidación de narrativas sobre la militancia armada pautadas por una sensación de una “ajenidad” que es, a la vez, interpretación y transmisión. Vinculado o no con esa prueba material, la palabra/nombre nunca estuvo sola. Los libros recuperados no son restos, no son huesos: tienen la eternidad viva de la imprenta y solo el fuego puede destruir sus tipografías y silenciar sus lecturas. Los libros custodiados en el presente de H.I.J.X.S. nos instalan en otra bitácora de memoria y abren puertas múltiples donde cada lectura da lugar a nuevas firmas. Las colecciones son innumerables: la literatura de Brasil, Zafra de Abguar Bastos, La leyenda del pan dulce, Jumbo, La grulla en vuelo paso, Rosa de Luxemburgo de Oscar Arévalo. Nos volvimos paseantes maravilladas por los estantes y la vista se nos detuvo, porque sí, en las tapas, en sus lomolibro, en su parco color de pueblo con tiempo, en las dedicatorias.

Analía Gerbaudo en Política de exhumación (2016) define la acción de la exhumación como “el rescate de géneros o textos rechazados, ocultos, desvalorizados que, como un buque extraño, sufren alguna modificación a partir de esa práctica”. Gerbaudo, lectora de Derrida, nunca separa afectos y amistad de su escritura, y suma una sutil diferencia entre “resto” y “ceniza”. El “resto” no es la sobra de una totalidad preexistente y primera, sino aquello que, desde el comienzo, exhorta respecto de la imposibilidad de un todo clausurado sin grietas […]. “Cenizas” es una figura a través de la cual Derrida nombró el exterminio. En palabras de Analía, de los soportes y de las materias no queda nada, excepto cenizas. Se pierden los contornos, los colores, los aromas, las texturas, las humedades. En las cenizas, todo se aniquila; en el resto, se pueden identificar los vestigios de las violencias pasadas.

Los libros no son restos ni son cenizas. Guardan el paso del tiempo en las hojas que van desde los tonos de amarillo con las letras de tipografía múltiple hasta las historias que están ahí. Memorias del tiempo perdido y recuperado; memoria de trueques, migraciones, exilios, escondites, también violencia, robo y escondite. Los libros y sus manos para leer el pasado como cada uno quiera o pueda leer. No hay marcas de control, y cualquier indicación se puede transgredir en la libertad irreductible del derecho a la lectura. Archivo e inventario cuando los hijos y las hijas empiezan a pensar en sus “categorías” como memorias subterráneas, buscando una lógica de biblioteca que siempre es arbitraria y cierta en su materialidad. Como el derecho a la identidad, el libro guarda su ADN de ficha, catálogo y todas las torres de babel que fueron superponiéndose en los distintos estantes de guarda.

La operación de lectura de la biblioteca de los H.I.J.X.S. implica pensar las divergencias que se instalan en la escritura a partir de la inscripción de los modos en que los cuentos nos atraviesan. Una lógica territorial marcada por los itinerarios de las guerrillas, por la inscripción de las marcas identitarias, de sus diferentes lenguajes y de sus restos narrados en las experiencias de cautiverio de Silvia Ontivero, entre Mendoza y Villa Devoto.

A “las muchas cosas” de la militancia de las hijas y de los hijos se suman estos códices de papel con una empecinada persistencia del libro manuscrito. Es el cuento que cuenta un hallazgo involuntario para recuperar la prueba del testigo: yo estuve ahí. La biblioteca popular de los muchos pueblos, de las muchas casas robadas por la brutalidad de la barbarie; los libros militados en su búsqueda y recuperados para leerlos muchas veces con distintos marcos. Los libros son sobrevivientes y es imposible pensarlos con una voz única. La palabra desnuda se edita para que algo aparezca, para que algo se encuentre como marca de los cuerpos ausentes en las ciudades de la memoria. Un corredor de sueños que no se clausura porque la biblioteca infinita está siempre abierta por sus extremos para contar el final de sus dueños iniciales y sus viajes en las mochilas de los conquistadores. Las páginas recuperadas hoy cuentan sus guardianas editoras de la colección a contrapelo de una militancia de princesas y montoneros.

La “visita” que terminó en el gran archivo de la militancia, biblioteca constelación de historias recuperadas, nos renovó las lecturas, también, para pensar un 14 de abril y 30 años de HIJXS, un 23 de abril y Día del Libro de Cervantes y Quijotes, un 9 de abril y día común que íbamos de la improvisación y la militancia feminista para esta crónica latente y pagana: lo escrito clave de la vida. Un estante, múltiples testimonios, con huellas de una resistencia que no se deshace en el tiempo. Las palabras conjugadas en destinos móviles que siguen atravesando cuerpos, espacios, genealogías. Leer como una forma de inscripción en la historia, como una disputa de la memoria siempre en conflicto. Y los libros como testigos que expanden los testimonios.

[1] https://www.espaciomemoriamendoza.com/

[2] Declaración de Silvia Ontivero en el juicio por crímenes contra humanidad, 10 de noviembre de 2023 (6 de junio de 2014) https://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/mdza41.html; https://lesahumanidadmendoza.com/decimo-tercer-juicio/audiencia-8-secuestros-en-el-d2-previos-al-golpe/

[3] El Frente País Solidario (FREPASO) fue una confederación de partidos políticos de centroizquierda de Argentina constituida en 1994 por el Frente Grande, el partido Política Abierta para la Integridad Social (PAIS), la Unidad Socialista —integrada por el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista Democrático—, y el Partido Demócrata Cristiano. Se disolvió de hecho luego de la crisis política de diciembre de 2001.

[4] https://www.bn.gov.ar/micrositios/multimedia/ddhh/testimonio-de-emma-renee-ahualli