A mi adorable Nélida

Al escribir estas líneas ya estamos a sólo minutos de la Revolución Peronista que se levanta contra la más grande tiranía que avasalló con todas las garantías constitucionales de nuestra querida Patria. Sé que cuando las recibas yo estaré muy lejos de esta tierra y te habré causado el dolor más grande de mi vida, pero tú sabes cuánto te adoro. Precisamente porque te quiero con locura, a ti y a nuestro adorado Carlitos, es que voy a esta lucha; porque no concibo la esclavitud de mi pueblo que sería nuestra misma esclavitud y miseria.

Tal vez no alcance a ver el maravilloso sol de la victoria, pero sí lo verás tú y el pequeño.

Que me perdonen mis padres por tanta lucha, pero quiera Dios que sirva de Paz y de Gloria para todos los argentinos.

Siempre tuyo.

Osvaldo Albedro

El comando L 113

En la esquina de avenida Mitre y Vélez Sarfield, el joven Rubén Mouriño esperaba la camioneta con la que iría a buscar un radiotransmisor. Debía llevarlo hasta la escuela técnica de Avellaneda.

–Le llevás el trasmisor a Lugo y te vas –le ordenó Miguel Ángel, su padre, mirándolo fijamente como para que le quedara grabado el “te vas”.

Rubén tenía quince años y era la primera vez que participaba de un movimiento revolucionario. Miguel Ángel, principal impulsor del misterioso comando L113, tenía poco más de 40 años y también era nuevo en eso de formar parte de un movimiento revolucionario.

El movimiento revolucionario era el que se pondría en marcha esa misma noche cuando el trasmisor ubicado en la escuela técnica Salvador Debenedetti emitiera la proclama redactada en casa de un poeta del barrio de Balvanera: “Las horas dolorosas que vive la República, y el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra Patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes”.

–Y de Perón ¿nada? –preguntó el paraguayo Dante Lugo.

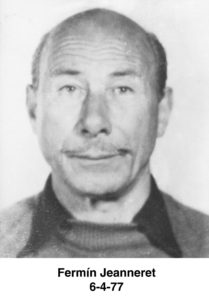

El 28 de septiembre del año anterior, Dante Hipólito Lugo, Miguel Ángel Mouriño, Nicasio Argentino Jara, Fermín Jeanneret, y Aldo Emil Jofré habían creado el comando que a propuesta de Mouriño bautizarían “L113”.

Osvaldo Albedro había leído la proclama revolucionaria a los integrantes del comando en una de las habituales reuniones que llevaban a cabo en el interno 11 de la línea de colectivos 25 de Mayo. Al menos una vez a la semana, con el cartelito de “completo” bien visible en el parabrisas, el interno 11 realizaba todo su recorrido sin detenerse para que descendiera ninguno de los pasajeros que, no obstante el cartelito, iban subiendo en diferentes esquinas de Quilmes.

Albedro siguió leyendo, compenetrado en su papel de pregonero revolucionario: “… declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a la Nación del caos y la anarquía a que ha sido llevada por una minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder.”

–¿Y Perón? –insistió Lugo.

–Perón gana las elecciones.

La mirada torva de Fermín estremeció a Albedro. Prematuramente calvo, de ojos rasgados y un curioso bigote angosto, más poblado sobre las comisuras de la boca que en el medio, como haciendo juego con los ojos de chino, este parco ex delegado de la fábrica Ducilo irradiaba una sensación de calma firmeza que evocaba la de un león o un tigre en reposo.

Con captura recomendada bajo la acusación de reclutamiento y acciones revolucionaras, tras 45 días de incomunicación en una celda de la Penitenciaría, Fermín se había salvado de ser secuestrado por los comandos civiles gracias al aviso de un guardia. “Va a salir de acá –le advirtió el guardia– y lo van a levantar en la calle. Cuando sus familiares lo busquen y pregunten por usted, nosotros ya lo habremos largado oficialmente. Cuídese porque han raptado gente en el portón mismo”.

Desde entonces llevaba meses prófugo de la policía, los agentes de la Marina y los comandos civiles, durmiendo un día en una casa, al siguiente en otra, a veces al campo raso, a galleta y mate, comiendo una vez al día y haciendo durar un cigarrillo horas y horas.

–Carajo –protestó Albedro–. Yo no escribí la proclama: se las estoy leyendo nomás.

Fermín escupió por el colmillo provocando las protestas del chofer, que participaba de la reunión de espaldas, sin sacar la vista del camino.

–¿De qué elecciones hablás? –preguntó.

–Yo no hablo, leo –se amoscó Albedro– ¿Qué te parece que es lo de la soberanía popular?

Lugo meneó la cabeza, tozudo.

–No entiendo por qué no lo dicen más claro. Perón tiene que volver al gobierno, y listo. Al pan pan…

–… y al mate, tereré –concluyó Albedro, que entendía las razones de Valle y Tanco para no mencionar a Perón: necesitaban el apoyo de los oficiales del ejército. Con los suboficiales no alcanza para hacer una revolución, le había explicado Tanco.

La secretaria de Valle

Cuando Rubén Mouriño llegó a la escuela, ubicada en pleno centro de Avellaneda, entregó el trasmisor a Lugo, pero llevado por la curiosidad y el espíritu de aventura, decidió quedarse en el lugar, desobedeciendo la orden que expresamente le había dado su padre.

Minutos antes, el grupo revolucionario encabezado por el teniente coronel Irigoyen y el capitán Jorge Costales había ocupado la escuela a punta de pistola, reduciendo a Ercolano, el portero del establecimiento.

El teniente coronel José Albino Irigoyen era jefe del Batallón de Comunicaciones de City Bell.

–¿Usted es peronista?

–Socialista –respondió Ercolano

–Carajo –murmuró Irigoyen. Salió al patio y recién entonces advirtió la presencia del joven Mouriño–. A ver, vos, pibe. Subí a esta torre y colocá la antena.

Rubén comenzó a trepar y mientras instalaba el cable del radiotrasmisor, vio desde lo alto cómo un numeroso grupo de militares fuertemente armados irrumpía en el establecimiento.

Los sublevados, que esperaban la llegada de cincuenta policías que se sumarían al levantamiento, fueron sorprendidos por el destacamento militar y se rindieron sin resistir.

Rubén vio cómo un oficial lo encañonaba con su pistola.

–Bajá o te bajo yo de un tiro.

–No sea burro, hombre –intervino Irigoyen–, que es un chico.

–Acá no hay chicos que valgan –contestó de mal modo el militar, y volvió a dirigirse a Rubén–. Bajá de una vez. Y a estos llévenselos a todos.

Un soldado salía de la casa del portero con Ercolano y su hija de 19 años.

–A estos también –ordenó el oficial.

–No tienen nada que ver –volvió a intervenir Irigoyen.

–¿Que no tienen nada que ver? ¿Y por qué le voy a creer a usted? –el militar señaló con la mandíbula a la hija de Ercolano, que se abrazaba temblorosamente a su padre– Esa, seguro que es la secretaria de Valle.

Con las manos en alto, Irigoyen, Costales, Albedro, Lugo, los hermanos Clemente y Norberto Ross, el joven Mouriño, Ercolano y su hija, de ahí en más, “la secretaria de Valle”, fueron llevados a la Unidad Regional de Lanús, una dependencia de la policía provincial donde veinte años después funcionaría un centro clandestino de detención y tortura dependiente del Área 112 de la Zona 1, Subzona 11, que abarcaba las localidades de Quilmes, Avellaneda, Adrogué, Burzaco, Cañuelas, Monte Grande, La Matanza, La Plata, City Bell, Ensenada, etcétera, etcétera.

Flotaba en el aire un clima de nocaut.

El Luna Park estaba a pleno. El combate por el título sudamericano de los medianos entre Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loayza ya tenía preparado el clima emocional con el mismo anuncio.

“Es la conmoción suscitada por la inminencia de las batallas boxísticas entre pegadores capaces de definir un match con un solo golpe”, se desgañitaba Bernardino Veiga por los micrófonos de Radio Argentina.

Toda la afición argentina, incluidos los tipos que en una casita de Villa Martelli jugaban al truco sentados a la mesa mientras esperaban la proclama revolucionaria que sería trasmitida desde Avellaneda, confiaban en la potente zurda de Lausse, capaz de liquidar un match en el momento más impensado. Pero el púgil chileno no era para descuidarse: en el encuentro que ambos habían disputado en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, el “Jeta” Loayza había hecho un impresionante segundo round en el que Lausse recibió una de las mayores palizas de su vida.

En aquella oportunidad, Loayza se había quedado con la sangre en el ojo y venía por la revancha: apenas empezado el tercer round, ante el silencio estupefacto de los aficionados chilenos que llenaban el Caupolicán, tras una seguidilla de golpes aplicados con precisión de cirujano, Lausse había liquidado la pelea con un impresionante nocaut.

El día de la revancha en Buenos Aires, cuando Lausse subió al cuadrilátero del Luna Park, la popular estalló. De aspecto duro y vigoroso, nariz aguileña, tez aceitunada y pelo negro en el que lucía un pronunciado jopo, zurdo con guardia de diestro, “KO” Lausse venía de una impresionante campaña: desde octubre de 1952, en los últimos tres años y medio había sostenido 37 combates, de los que ganó 35, 34 de ellos antes de la cuenta.

La gritería de la afición que colmaba el estadio no se acalló cuando sonó la campana, anunciando el inicio del primer round. El chileno se mantenía a la defensiva, aunque su veloz contraataque hizo retroceder a Lausse en un par de oportunidades.

En el segundo round, Lausse se mantuvo constantemente al ataque, ganando puntos en las tarjetas. Al comienzo del tercero, la popular contuvo la respiración: Loayza prosiguió con su táctica, esperando su momento, pero Lausse mantuvo una permanente ofensiva. Al promediar el round y ante el súbito silencio de la popular, Lausse acorraló al chileno contra las sogas. Tras un furioso intercambio de golpes, la izquierda del campeón llegó con claridad al mentón de Loayza. Cuando éste cayó, el rugido de la multitud tapó la voz del relator:

–¡Cayó Loayza! ¡Cayó Loayza!

El árbitro iniciaba el conteo

…tres… cuatro… cinco…

La popular, el ring side, los cientos de miles de aficionados que seguían por la radio las vicisitudes del encuentro, contenían la respiración.

…seis…siete…

En ese momento, al frente de un grupo de suboficiales, el capitán Morganti irrumpe en la guardia del Regimiento 7 de La Plata. El teniente Villarreal se vuelve hacia él, sorprendido, encontrándose con el cañón de Browning apoyada en su frente.

–¿Qué hace? –balbucea Villareal.

–Tomamos el regimiento en nombre del Movimiento de Recuperación Nacional.

Villarreal abre todavía más la boca. Va a decir algo…

–¡Loayza se pone de pie! –grita Bernardino Veiga por los parlantes de la radio–. ¡Loayza se pone de pie!

Sin dejar de apoyar su arma contra la frente de Villareal, Morganti escucha.

Vacilante, pero con entereza, el chileno soporta una nueva lluvia de golpes y retrocede hacia el mismo rincón en el que acaba de sufrir la caída. Busca una solución, escapar hacia los lados. No tiene tiempo: de la andanada de golpes lanzada por Lausse, ahora es la derecha la que llega con nitidez al rostro de Loayza, que se desliza lentamente y queda sentado en la soga inferior. El árbitro de la pelea cruza su brazo, de izquierda a derecha, delante de los ojos vidriosos del campeón chileno.

–Uno…dos…

Con un último esfuerzo, Loayza se inclina hacia delante, tratando de salir de su desairada postura. Cae de rodillas.

–…cuatro… cinco…

A punto de derrumbarse, Loayza apoya los puños contra la lona.

–…siete… ocho…

El púgil chileno sacude la cabeza. Diminutas gotitas de sudor, sangre y agua riegan el piso del cuadrilátero.

–…¡Out! –exclama el árbitro.

De la popular surge un solo grito alborozado, el ring side aplaude de pie, cientos de aficionados salen a las calles, en la guardia del Regimiento 7 de La Plata los soldados se abrazan, los presos saltan aferrados a las rejas del calabozo, la risa alborozada del teniente Villarreal se corta en seco: Morganti, serio, imperturbable, sigue sosteniendo firmemente la pistola. Está amartillada y el cañón apoya contra la frente de Villarreal, que levanta los brazos con lentitud. Sus ojos, muy abiertos, parecen a punto de salir despedidos de las órbitas.

Los suboficiales que irrumpieron con Morganti desarman al personal de guardia y abren los calabozos para liberar a algunos conscriptos presos a los que tienen identificados como peronistas. Los veinteañeros, en general trabajadores de la zona, se suman con entusiasmo a la sublevación.

Villarreal va comprendiendo gradualmente que Morganti y los suboficiales acaban de tomar el cuartel. Ya está, es la revolución que el gobierno y los altos mandos tienen detectada desde hace semanas. Lo que confunde a Villarreal es que la señal para darle inicio parece haber sido el demoledor cross de Lausse que sentó a Loayza en las cuerdas.

–¿Pero cómo…?

–Adentro –ordena Morganti.

–¿…cómo sabían?

Mientras un suboficial introduce a los empujones a Villarreal en un calabozo, Morganti saca un papel del bolsillo superior izquierdo de su chaqueta, lo despliega ante sus ojos y lee:

–“Las horas dolorosas que vive la República y el clamor angustioso del pueblo…”

El estallido de una bomba delante de una zapatería del centro que, en medio de la algarabía provocada por el triunfo de Lausse, Villarreal no alcanzó a escuchar, había sido la señal para que el casi centenar de hombres dispersos en los alrededores del regimiento se pusieran en movimiento, congregándose alrededor del teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno.

Alto, robusto, metido en su uniforme de gala, Cogorno acaba de bajar de un automóvil detenido frente a la estación de tranvías.

–Vamos –dice.

El grupo de más de cien hombres, en su mayor parte civiles, irrumpe en el regimiento por la puerta de las caballerizas en la esquina de 50 y 20 y llega rápidamente a la plaza de armas, donde se encuentran con los suboficiales conducidos por Morganti. El cuartel está tomado.

La música que proviene de su derecha llama la atención de Cogorno, quien se vuelve hacia el casino de oficiales, iluminado a pleno.

–¿Y eso?

Morganti sonríe.

–La fiesta de Gilera.

Junto a la plana mayor del regimiento, el teniente coronel Roberto Gilera celebra su aniversario de bodas en compañía de sus familiares, los del teniente coronel Aldo Rodríguez y otros altos oficiales.

–Soldado –ordena Cogorno a uno de los conscriptos que acaban de ser sacados del calabozo–, infórmele al teniente coronel que el regimiento está tomado y que se presente detenido de inmediato.

–A la orden, mi teniente coronel –dice con voz fuerte y clara el conscripto Rufino Jara, obrero del frigorífico La Negra.

Los tenientes coroneles Gilera y Rodríguez salen del casino de oficiales precedidos del ex ciudadano y ahora conscripto Rufino Jara, quien parece a punto de estallar en carcajadas. Quién lo diría, él, el colimba más arrestado del Regimiento, que en cuatro meses de servicio jamás había podido salir de franco y lleva ya casi 30 días en el calabozo, conducía detenido al jefe del regimiento Roberto Isidro Gilera.

Todavía sorprendido por la irrupción del indisciplinado conscripto en la celebración de su aniversario de bodas, el jefe del regimiento encaró de mala manera al teniente coronel Cogorno.

–¿Qué hace…?

–Acabo de tomar el regimiento en nombre del Movimiento de Recuperación Nacional –y sin más explicaciones ni prestar a Gilera mayor atención, Cogorno se dirigió a un suboficial–. Sargento, ocúpese de que los familiares de estos oficiales sean conducidos a sus domicilios particulares. Lo hago garante de su seguridad.

Detrás de la camioneta que transportaba a los familiares de los oficiales detenidos, salió un jeep que, tras tomar por avenida 25, dobló a toda velocidad por 44 en dirección sudoeste, rumbo a la localidad de Olmos. Conducido por uno de los civiles que ingresaron al cuartel junto a Cogorno, lo tripulaban un cabo primero, un técnico en comunicaciones y un músico. Curiosamente, había sido al músico, el cabo de la banda Hugo Di Bernardi, a quien Cogorno encomendó la misión: capturar la planta trasmisora de LS11 Radio Provincia.

Ubicada entre 191, 196, 42 y las vías del ferrocarril Belgrano y contigua a la unidad penal, la planta del Primer Broadcasting Oficial de un Estado Argentino estaba custodiada por elementos del Servicio Penitenciario.

Alentados por el joven agente Eduardo Zabala, los penitenciarios se sumaron al reducido grupo de Di Bernardi.

Ya eran las doce de la noche. En ese momento, a casi 60 kilómetros de ahí, al mando de un destacamento policial el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez irrumpía en un en un departamento en propiedad horizontal de la calle Hipólito Yrigoyen de Villa Martelli. Buscaba al general Tanco.