Alguna desavenencia con la dueña de La Angiulina –un tugurio emplazado en el límite de Lomas con la Capital– hizo que los tres muchachos al irse dieran un portazo. Eso causó la rotura de un vidrio. Tal rotura a su vez motivó una denuncia en la comisaría 10ª, pegada al Puente La Noria, sobre la orilla sureña del Riachuelo. De allí salió a poner las cosas en orden el sargento Juan Ramón Balmaceda junto a los cabos Isidro Romero y Juan Alberto Miño.

Al rato, ya al caer la noche, se oyó un tiro en la esquina de Figueredo y Guaminí; después, otros seis plomazos y, al final, una ráfaga de ametralladora. Los cuerpos agujereados de Agustín Olivera, de 26 años, y César Aredes, de 19, quedaron en la vereda, junto a un paredón con una añeja pintada de la JP que decía: “Somos la rabia”.

Al tercer fusilado, aún con vida, lo cargaron en la caja de una pick-up Ford F-100. Era Roberto Argañaraz, de 24. En ese momento sólo tenía herida una pierna. Después apareció en un zanjón con 18 orificios de bala.

El asunto pasó a la historia como la “Masacre de Ingeniero Budge”. Era el 8 de mayo de 1987.

Limpieza arrabalera

Al día siguiente los diarios remacharon la versión policial: “Tres malvivientes abatidos en un enfrentamiento”. Una frase, por cierto, ya institucionalizada en sus manuales de estilo. Y que ningún lector atinaba a cuestionar.

Sólo en el barrio se sabía que eso no era así: Agustín y César acababan de perder sus empleos en un taller, y Roberto trabajaba en un depósito de la zona. En el barrio tampoco era un secreto que ese “enfrentamiento” había sido unilateral, a pesar de las armas “plantadas” junto a los cadáveres.

¿Acaso en la época de aquellos crímenes transcurría la etapa civil de la última dictadura? De hecho, por entonces –en medio de los levantamientos carapintadas y la debacle del Plan Austral– “desaparecían” fábricas y puestos laborales. En términos punitivos, la “Doctrina de la Seguridad Nacional” fue suplantada por lo que se podría llamar el “Evangelio de la Seguridad Urbana”, una suerte de terrorismo de Estado arrabalero, aplicado sin distinción ni freno por todas las agencias policiales del país.

La piedra angular de su naturaleza giró en torno a la criminalización de quienes no son criminales. Por tal razón el perfil de sus víctimas supo ser muy preciso: adolescentes y jóvenes que, por ejemplo, compartían una cerveza en alguna esquina, que les gustaba el rock, que iban a recitales y fumaban porro. Pero no eran delincuentes sino pibes de bajos recursos, tal vez desertores del sistema educativo y con dificultades para conseguir trabajo. Aquellas personas fueron tomadas como blanco favorito por la policía en nombre de un ejercicio heterodoxo de la “prevención del delito”, junto con la práctica generalizada de la pena de muerte extrajudicial contra los menores socialmente excluidos y en conflicto con la ley. Una práctica que –por extenderse hasta la actualidad de manera cada vez más dramática– plantea la democratización de las fuerzas de seguridad como la gran deuda del Estado con su propia Historia.

Exactamente a las dos semanas de concluir el régimen cívico-militar se produjo la primera desaparición forzada bajo el incipiente estado de Derecho; su víctima: José Luis Franco, de 23 años, capturado por la policía santafecina en Rosario durante la madrugada previa a la Navidad de 1983. Su cuerpo, con signos de tortura, fue descubierto meses después en un descampado.

Lo cierto es que entre el 10 de diciembre de 1983 y fines de 1986 hubo no menos de 53 asesinatos policiales (tanto por fusilamientos callejeros como por torturas en comisarías). Y en los primeros meses de 1987 ocurrieron otros 12 casos previos a los asesinatos de Olivera, Aredes y Argañaraz, según una estadística parcial elaborada con posterioridad por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en base a datos periodísticos.

Cabe resaltar que en aquel lapso los organismos de Derechos Humanos –muy focalizados en los crímenes de la dictadura– no llegaron a percibir tal fenómeno, al igual que los partidos políticos y el espíritu público en general.

Hasta que ocurrió la Masacre de Budge.

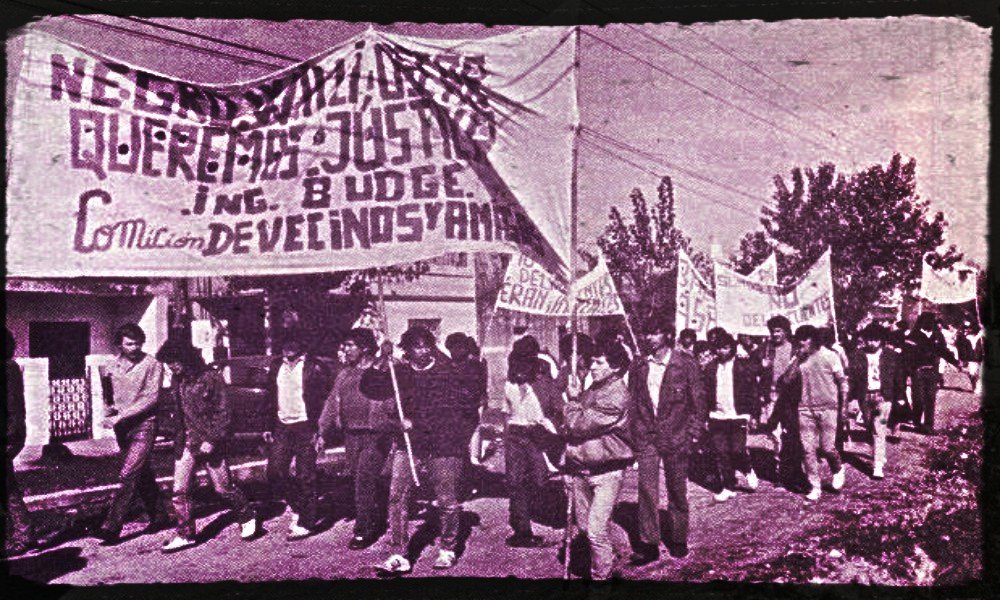

Su gran importancia radica en que fue el hecho que propició la primera experiencia de organización barrial para exigir justicia en un caso específico de criminalidad represiva.

Primero fue un murmullo; un boca a boca que atravesaba las calles del suburbio como un fantasma apenas disimulado. Luego apareció un petitorio que reclamaba juicio y castigo a los culpables, mientras unas 200 personas que acompañaron el cortejo fúnebre se desviaban hacia el Puente La Noria con la intención de quemar la comisaría. El miedo fue mutando hacia la furia. Las primeras reuniones de lo que después sería la Comisión de Amigos y Vecinos (CAV) convocaban más de dos mil personas. Esa oleada se hizo imparable. La lucha por los derechos humanos se convirtió en un tema del presente. Desde entonces los verdugos están en la mira.

La pandilla salvaje

Balmaceda era un sujeto de cuidado. Antiguo miembro de los grupos de tareas del general Camps, en el momento de aquella matanza se desempeñaba como jefe de calle de la 10ª. Romero y Miño eran sus laderos de cabecera.

Ambos solían escoltar la pick-up F-100 del sargento a bordo de un Fiat 125 amarillo. De día “recaudaban” en los comercios y boliches de la zona. Por las noches salían de cacería. Hostigar a los pibes del barrio era para ellos un deporte. Y con su propio reglamento: primero mandaban al buchón a marcar los candidatos al apriete; después les “perdonaban la vida” sacándoles hasta la última moneda del bolsillo. A veces, tras esas faenas aparecía algún cadáver. Una costumbre del lugar.

Rodolfo Walsh ya lo había escrito mucho antes: “La secta del gatillo alegre y la picana es también la logia de las manos en la lata”.

Pero Balmaceda tuvo el mérito de ser la musa inspiradora del concepto de “gatillo fácil”, una expresión grabada a pura sangre en el lenguaje nacional. Su autoría es del inolvidable León Zimerman, quien –con Ciro Annicchiarico– fue nada menos que el abogado querellante del caso.

“Toto” –como sus amigos lo llamaban– había sido profesor del Colegio Nacional de Adrogué, militante del Partido Comunista y miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Fue cofundador –junto con Alfredo Bravo– de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y de la CORREPI. También ocupó una banca de diputado provincial por Izquierda Unida entre 2001 y 2005. Y sobre todo era célebre por su humor blindado: en junio de 1987, ya metido hasta el cuello en esta historia, alguien arrojó una bomba incendiaria sobre su viejo Renault 12. Su comentario fue: “Y bueno, siempre quise tener un Renault Fuego”.

Ciro y él lograron llevar a juicio al trío asesino en 1990.

Había que ver a esos tipos en el banquillo. Balmaceda, enorme como un ropero, de tez cobriza y ojos gélidos, se mostraba imperturbable. En cambio, Miño cada tanto rompía en llanto. Y Romero, atiborrado con psicofármacos, dormitaba en las audiencias.

Aquella vez los dos primeros fueron condenados a cinco años, ya que se les impuso la figura de “homicidio en riña”. Pero Romero, sindicado como el matador de Argañaraz, obtuvo 12 años. Dicho proceso terminó anulado por la Corte Suprema. Y un segundo juicio concluyó a mediados de 1994 con penas de 11 años para los tres. Aún así, con la debida protección policial, lograron permanecer prófugos por años.

Balmaceda ya murió y los otros cumplieron sus condenas.

A su vez, el doctor Zimerman falleció en 2007. Y Annicchiarico sigue ejerciendo su profesión en juicios por delitos de lesa humanidad.

La abogada María del Carmen Verdú, de la CORREPI, considera que la Masacre de Budge, junto con los asesinatos de Walter Bulacio –en 1991, tras ser detenido por la Policía Federal– y Sergio Gustavo Durán –ocurrido al año siguiente en una comisaría de Morón– configuran “la trilogía que sacó a la luz el carácter sistemático de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad ya en democracia”.

Genocidio gradualista

A meses del trigésimo primer aniversario de los fusilamientos perpetrados por Balmaceda y los suyos, una extraña escena ocurría en el despacho principal de la Casa Rosada. “Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo”, le soltó Mauricio Macri al efectivo de la Policía Local de Avellaneda, Luis Chocobar. Éste se sonrojó. Patricia Bullrich observaba la escena con una expresión entre cariñosa y comprensiva. Era la primera vez que un presidente constitucional recibía a un suboficial acusado de matar por la espalda.

Claro que él ya supo manifestar su beneplácito al respecto en ocasión del reciente asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. “Hay que volver a la época en que la voz de alto significaba entregarse”, fueron sus palabras. Dicha postura coincide con otras prestigiosas voces que se hicieron escuchar en esos días; entre estas, la de Gabriela Michetti (“El beneficio de la duda siempre lo tienen las fuerzas de seguridad), la de Germán Garavano (“La violación de las leyes va a tener sus consecuencias”) y la de Bullrich (“El Poder Ejecutivo no tiene que probar lo que hace una fuerza de seguridad). Ella hasta fue más lejos al rubricar una resolución para que los uniformados “no obedezcan órdenes de los jueces si consideran que no son legales”. Lo cierto es que en Argentina el “gatillo fácil” es ahora una política de Estado. Y con una notable innovación: su práctica hasta incluye niños de 11, como Facundo Ferreira.

En términos numéricos, desde fines de 1983 hasta el 10 de diciembre de 2015 hubo 4.737 asesinados por fuerzas de seguridad; es decir, un promedio de aproximadamente 152 víctimas anuales. Del total, 2.653 murieron en casos de “gatillo fácil” y 2.084, en situaciones de cautiverio, mientras que otros 73 fueron matados durante movilizaciones y protestas.

Pero bajo el régimen de Macri el conteo creció de modo exponencial: 725 víctimas entre comienzos de 2016 y fines de 2017. O sea, 362 víctimas por año, lo cual establece un crimen policíaco cada 23 horas.

En el planeta del PRO, para la muerte no hay ajuste que valga.