Pocas palabras han tenido una presencia tan central y a la vez escurridiza en las polémicas nacionales como «desarrollo». A más de dos siglos de la existencia misma de la Argentina y a casi 140 años de la llamada “organización nacional” que definió un modelo de país marcadamente primario y agroexportador, la cuestión sigue vigente. Si se buscan las acepciones de desarrollo en el diccionario de la Real Academia Española se encontrará -luego de la obvia «acción y efecto de desarrollar o desarrollarse» y de una sorprendente «combinación entre el plato y el piñón de la bicicleta, que determina la distancia que se avanza con cada pedalada»- una definición que vende mucho de ilusión y de inevitable teleología: «Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida». Pero, se sabe, así como las páginas de la historia de nuestro país distan mucho de tener el significado unívoco de un mataburros, el presente y el futuro de la Argentina no están marcados con ineluctables letras de destino sino que se escriben y se borronean con debates y acciones que van definiendo cotidianamente su construcción.

Una mirada ingenua y local sobre la idea de desarrollo -en tanto realización lineal, progresiva e inevitable de las potencialidades de un país- lleva a plantear esa falsa «paradoja de la Argentina», que no es otra cosa que un lugar común que suele formularse como escandalizada pregunta: ¿Cómo (puede ser que) un país tan rico, con tantos recursos naturales, que a principios del siglo pasado era «el granero del mundo», cuyo PBI per cápita a fines de la década del 20 era el duodécimo del planeta, no sólo no pudo desarrollarse (para decirlo bien: no fue desarrollado por su dirigencia) sino que cayó de tal manera que muchos de sus habitantes pasan hambre? O, planteada de otro modo: ¿cómo la Argentina (en tanto improbable sujeto colectivo) no pudo cumplir su tan proclamado «destino de grandeza»? Sin referirse específicamente a nuestro país -fue en una conferencia dictada en 2003, en Quito, Ecuador- el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz brindó una respuesta: «Lo que hemos aprendido en los últimos cincuenta años es que el desarrollo sí es posible pero no es inevitable. La equidad y el desarrollo sustentable y democrático son posibles si ideamos un mejor modelo de la economía y un mejor concepto de lo que entendemos por desarrollo (…). Ya he argumentado que en el desarrollo se debe tener un conjunto más amplio de objetivos, que se enfoquen no sólo en el crecimiento del PIB sino hacia los estándares de vida, es decir, crecimiento sostenido y desarrollo de la democracia», dijo.

En un libro reciente (Reversal of development in Argentina. Postwar counterrevolutionary politicies and their structural consecuences), Carlos H. Waisman, profesor de Economía de la Universidad de California, interroga el caso argentino -comparándolo con los de Australia y Canadá- y pone a prueba una vieja hipótesis de la teoría social y política que plantea que países «de asentamiento reciente» con los recursos económicos y el tipo de población como los que estos tres tenían a principios del siglo XX cuentan con condiciones propicias para lograr altos niveles de desarrollo y una democracia estable. Waisman propone que la relación (como ecuación básica) entre los cambios en la economía internacional, las potencialidades de un país y su pauta de desarrollo está mediada (como variable determinante) por las decisiones de las elites locales, y que estas decisiones no son consecuencias automáticas de la estructura social, la cultura, o la ubicación del país en el sistema internacional, sino que responden a constelaciones de intereses y a características del conocimiento político colectivo. En otras palabras: que el desarrollo económico -¡vaya descubrimiento!- está mediado por la política. En el caso argentino, dice, el resultado de las decisiones políticas que las clases dominantes tomaron desde el Estado fue una «inversión del desarrollo».

La problemática del desarrollo nacional, entonces, nada ha tenido de evolución progresiva sino que se ha jugado -en el marco de una casi constante inestabilidad política y de una serie de interrupciones del funcionamiento de las instituciones de la República- mediante la aplicación de modelos muchas veces antagónicos (o desarticulados entre sí) que no han resultado, en la mayoría de los casos, en el mejoramiento de los niveles de vida de los habitantes de estas tierras.

Modelos para armar

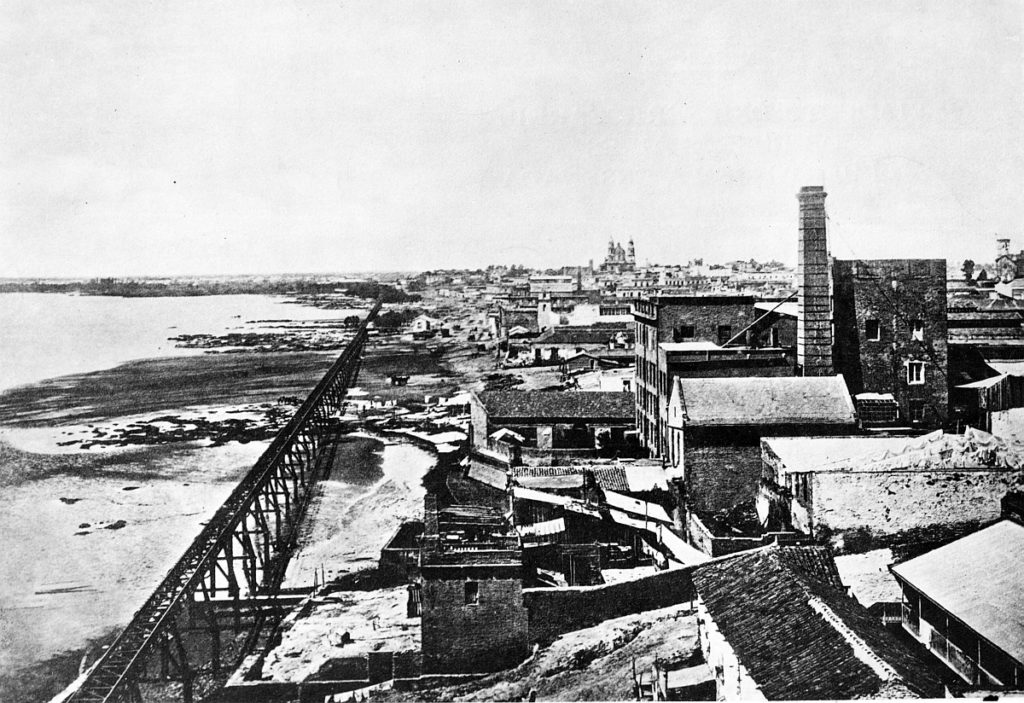

La organización nacional, a fines del siglo XIX, marcó también el despegue económico de una Argentina que, hasta entonces, se caracterizaba por el relativo aislamiento de las diferentes regiones del territorio nacional. Con una elite económica de estancieros-caudillos, dedicados básicamente a la producción y el salado de carne vacuna para la exportación, muchas de las luchas internas previas a 1880 tenían que ver con el control de la aduana y el puerto de Buenos Aires, puerta casi exclusiva para el comercio exterior.

La organización nacional, a fines del siglo XIX, marcó también el despegue económico de una Argentina que, hasta entonces, se caracterizaba por el relativo aislamiento de las diferentes regiones del territorio nacional. Con una elite económica de estancieros-caudillos, dedicados básicamente a la producción y el salado de carne vacuna para la exportación, muchas de las luchas internas previas a 1880 tenían que ver con el control de la aduana y el puerto de Buenos Aires, puerta casi exclusiva para el comercio exterior.

La unificación del país, sumada a la ampliación de las fronteras de la llamada Conquista del Desierto y a una favorable coyuntura internacional, promovieron el movimiento de grandes flujos de capital y de gente desde el otro lado del Atlántico, coincidentemente con un pronunciado aumento de la demanda externa de productos agrarios. «El llamado modelo agro-exportador comenzó con la inserción de la Argentina en el mercado mundial y fue hegemónico hasta la crisis del 30. De todos modos, hay que decir que todos los modelos tienen rasgos de los otros, cuando hablamos de modelos hablamos de rasgos dominantes del mismo, no de algo puro. Este modelo tiene algunas de las características del modelo rentístico financiero, una de ellas es su alto endeudamiento externo. Se basó en la apropiación de la tierra por parte de un pequeño grupo: los terratenientes de la pampa húmeda. En segundo lugar las masas inmigratorias que vinieron de Europa fueron la mano de obra usada entre otras cosas para la construcción de los ferrocarriles y toda la infraestructura necesaria para el modelo agroexportador. Pero la construcción de esta infraestructura no se hizo con inversiones de los terratenientes sino que quedó en manos de los ingleses, con lo que la inserción de Argentina en el mercado mundial quedó limitada a las materias primas. Esto produjo un modo de inserción internacional muy dependiente de las manufacturas externas. Y con alto nivel de concentración en la tenencia de la tierra», señaló en una ocasión a quien esto escribe el historiador y economista Mario Rapoport. La decisión política de crear las condiciones para que la tierra quedara en manos de unos pocos fue, precisamente, uno de los puntos claves por los que la Argentina se abrió de los caminos de desarrollo de otros países de asentamiento reciente, de características similares, como Canadá y Australia. «Una de las diferencias con Canadá, por ejemplo, es que en la Argentina no se creó una clase media rural. En Canadá hubo dos provincias que se repartieron de forma gratuita a los inmigrantes -explicaba-. En la Argentina, después, aumentó el precio de la tierra. Y el modelo termina complicando, también, el sistema financiero, porque los inmigrantes no tienen nada para ofrecer como garantía y no tienen el acceso al crédito».

En el marco de la hegemonía de este modelo agro-exportador concentrado -profundamente dependiente de la demanda y la fluctuación de los precios internacionales de los comodities- comenzó a desarrollarse una tímida industrialización tendiente a la sustitución de importaciones. Ejemplos de esos embriones de principios del siglo pasado son la fábrica de golosinas de Benito Noel o la Compañía General de Fósforos de Antonio Devoto. Pero será la Gran Depresión provocada por el crack financiero de 1929 -es decir, un factor externo- la que impulsará de manera determinante la expansión de industria por sustitución de importaciones. «Era ya imposible conseguir manufacturas del exterior. Por eso, aunque los conservadores continuaron aplicando políticas proteccionistas para defender los intereses agro-exportadores, también beneficiaron al sector industrial. El modelo de industrialización era bastante simple, ya que sustituía manufacturas sencillas destinadas al mercado interno», aseguraba Rapoport. Recién después de terminada la Segunda Guerra Mundial, con la llegada del peronismo al poder, se fijarán las primeras políticas públicas bien definidas para promover la industria nacional. «Hubo entonces un deliberado giro hacia el desarrollo de la industria local entendida como una pieza clave para el mejoramiento de los niveles de empleo y de consumo de los sectores en los que se apoyó la primera coalición peronista. La protección arancelaria, el sistema de control de cambios y la política de crédito industrial serían los instrumentos a través de los cuales ese impulso tomaría forma», puntualiza el abogado e historiador Eduardo Zimmermann en su prólogo a Pioneros de la Industria Argentina, de María Susana Azzi y Ricardo de Titto (Editorial El Ateneo, 2008).

El enigma de la burguesía nacional

Suele decirse -por momentos más cerca de la mitología que de la historia- que la política de promoción industrial del primer peronismo determinó el surgimiento de un nuevo sector económico, la burguesía nacional, destinado por sus intereses a participar de una alianza de clases con los sectores del trabajo que constituían la base social del justicialismo. «Perón implementó una política totalmente proteccionista para la industria que se había empezado a desarrollar en los años anteriores. A esto es a lo que normalmente se llama burguesía nacional. Una burguesía que convivió con un gobierno que tenía una ideología nacionalista -sostenía el fallecido sociólogo Torcuato Di Tella-. Era una burguesía con un nacionalismo pragmático, que apoyó el golpe del 43 y después a los primeros tramos de gobierno de Perón. El peronismo podría haber sido el movimiento industrialista, desarrollista del país, pero la burguesía urbana no tenía peso político para meterse dentro de él. Así, Perón termina apoyándose en las masas y generando un movimiento mucho más popular de lo que él mismo hubiese querido. Esto terminó haciendo muy difícil que el peronismo fuese el partido de la burguesía nacional. No creo que la burguesía fuese antinacional, es simplemente que la burguesía quiere ganar plata y necesita seguridad, y el nivel al cual Perón llevó la agitación de los sectores populares terminó asustándola. El peronismo asustaba a la burguesía, y es muy difícil tener desarrollo capitalista asustando a los capitalistas».

Suele decirse -por momentos más cerca de la mitología que de la historia- que la política de promoción industrial del primer peronismo determinó el surgimiento de un nuevo sector económico, la burguesía nacional, destinado por sus intereses a participar de una alianza de clases con los sectores del trabajo que constituían la base social del justicialismo. «Perón implementó una política totalmente proteccionista para la industria que se había empezado a desarrollar en los años anteriores. A esto es a lo que normalmente se llama burguesía nacional. Una burguesía que convivió con un gobierno que tenía una ideología nacionalista -sostenía el fallecido sociólogo Torcuato Di Tella-. Era una burguesía con un nacionalismo pragmático, que apoyó el golpe del 43 y después a los primeros tramos de gobierno de Perón. El peronismo podría haber sido el movimiento industrialista, desarrollista del país, pero la burguesía urbana no tenía peso político para meterse dentro de él. Así, Perón termina apoyándose en las masas y generando un movimiento mucho más popular de lo que él mismo hubiese querido. Esto terminó haciendo muy difícil que el peronismo fuese el partido de la burguesía nacional. No creo que la burguesía fuese antinacional, es simplemente que la burguesía quiere ganar plata y necesita seguridad, y el nivel al cual Perón llevó la agitación de los sectores populares terminó asustándola. El peronismo asustaba a la burguesía, y es muy difícil tener desarrollo capitalista asustando a los capitalistas».

Si la fuerza y la persistencia de las movilizaciones populares empezaron a abrir una brecha entre el gobierno peronista y la burguesía que había sido favorecida por él, los límites del modelo de desarrollo industrial que comenzaron a evidenciarse a principios de la década de los 50 terminaron por alejarla definitivamente. El 16 de septiembre de 1955 encontrará a la llamada burguesía nacional firmemente ubicada en la vereda de los golpistas. «El tamaño reducido del mercado interno, los bajos niveles de productividad de industrias protegidas del rigor de la competencia y la ausencia de sustitución de importaciones en sectores básicos han sido algunos de los defectos señalados a ese modelo (…). El desarrollismo frondicista, a través de la atracción de inversiones extranjeras, apuntó a un nuevo salto industrialista a gran escala, inserto en el contexto de un clima internacional claramente favorable a tales iniciativas», propone Zimmerman. Con sus aciertos y sus fallas -y los vaivenes de la conflictiva vida política argentina de los 60-, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones seguirá vigente. Después de la caída de Perón este modelo continúa pero con una marcada regresión del ingreso, que afecta sostenidamente el nivel de vida de los trabajadores. Sin embargo, si se tienen en cuenta los indicadores, fue el modelo que produjo el mayor crecimiento acumulado de la historia Argentina.

A mediados de la década de los 70, primero el gobierno de Isabel Perón y más tarde la dictadura se ocuparían de destruirlo.

Un lugar en el mundo

El golpe del 24 de marzo de 1976 firmó y ejecutó la condena de muerte del desarrollo industrial por sustitución de importaciones. A pesar de sus servicios a los grupos más concentrados del poder económico -y de las políticas represivas y antipopulares necesarias para concretarlos-, las dictaduras anteriores al autodenominado proceso de reorganización nacional no habían llegado a afectar la estructura misma del modelo. En cambio, el proyecto económico corporizado por José Martínez de Hoz no demoró en mostrar lo que buscaba: la aplicación sin anestesia de un modelo rentístico-financiero a través de la apertura indiscriminada de la economía, la sobrevaloración cambiaria, un inédito endeudamiento externo, la reprimarización de la producción y la destrucción del aparato industrial. Una frase del secretario de Planificación Económica nombrado por el mercenario Joe sintetizaba impunemente la idea: «Si para ubicarnos en el mundo tenemos que dejar de producir acero para fabricar caramelos, lo vamos a hacer».

El golpe del 24 de marzo de 1976 firmó y ejecutó la condena de muerte del desarrollo industrial por sustitución de importaciones. A pesar de sus servicios a los grupos más concentrados del poder económico -y de las políticas represivas y antipopulares necesarias para concretarlos-, las dictaduras anteriores al autodenominado proceso de reorganización nacional no habían llegado a afectar la estructura misma del modelo. En cambio, el proyecto económico corporizado por José Martínez de Hoz no demoró en mostrar lo que buscaba: la aplicación sin anestesia de un modelo rentístico-financiero a través de la apertura indiscriminada de la economía, la sobrevaloración cambiaria, un inédito endeudamiento externo, la reprimarización de la producción y la destrucción del aparato industrial. Una frase del secretario de Planificación Económica nombrado por el mercenario Joe sintetizaba impunemente la idea: «Si para ubicarnos en el mundo tenemos que dejar de producir acero para fabricar caramelos, lo vamos a hacer».

El fracaso político y la fuga del partido militar en 1983 no significaron la derrota del modelo económico impuesto. La dictadura neoliberal había llegado para quedarse, ahora instrumentada por gobiernos democráticos rehenes y/o cómplices del mercado. En los primeros tramos de su gestión, Raúl Alfonsín intentó (primero con el plan Grinspun y después con el Austral) encontrar una salida por fuera del modelo. Acorralado por los organismos financieros internacionales y las elites económicas locales, terminó rindiéndose con armas y bagajes. Carlos Menem y su continuador, Fernando De la Rúa, fungieron como eficientes gerentes y terminaron, elegidos por los votos, el trabajo de destrucción y entrega iniciado por las botas. «El llamado neoliberalismo planteaba que, si se aplicaban sus políticas, se lograría casi de modo mágico una tasa de crecimiento, además, en términos globales. Eso es lo que se llamó globalización. La globalización fue un sistema de reglas del sistema financiero que iban a funcionar para todo el mundo. En la Argentina se aplicó con un fundamentalismo extremo. La idea era que el sistema iba a funcionar en piloto automático y que lo único que el estado tenía que hacer era intervenir para instalar el sistema. Era el fin de la historia. Aquí produjo una enorme desnacionalización. Un país que tenía tradición de pleno empleo pasó al desempleo masivo, la cantidad de pobres también creció de modo incomparable», explica Enrique Oteiza, investigador del Conicet.

Con la pretensión de fin de la historia postulada por Francis Fukuyama y las recetas del Consenso de Washington en la mano, las elites económicas argentinas y sus funcionales dirigentes políticos en el poder plantearon el sometimiento pasivo a la globalización como único camino para que el país ocupara un lugar en el mundo. Sin embargo, la mirada sobre lo ocurrido en otros países muestra que el tan repetido «discurso único» distaba mucho de ser el único posible. «Cada país tiene la globalización que se merece en virtud de su densidad nacional. La densidad nacional se mide en cohesión social, políticas nacionales, liderazgos nacionales, proyectos industriales -sostenía el economista Aldo Ferrer-. Con una fuerte densidad nacional se puede aprovechar lo mejor de la globalización: la amplitud de los mercados, el acceso a la tecnología. Entonces la globalización no es ni buena ni mala, depende de la capacidad de respuesta de cada país el poder aprovechar o no el proceso. En el caso de Asia, ninguno de los países compró el Consenso de Washington de modo esquemático. Lo tomaron desde una mirada nacional y han aprovechado la globalización. No tenemos el poder de cambiar la historia ni el proceso de globalización, pero sí la capacidad de decidir como pararnos en el escenario global».

Capturado en un péndulo

El estallido de diciembre de 2001 -que se haya llegado a él- puso en evidencia no sólo el final del espejismo del país del primer mundo que había prometido el modelo rentístico-financiero del neoliberalismo, sino también la ceguera y/o la complicidad de gran parte de una dirigencia política que, aún viendo cómo se agotaba la mecha de la bomba social, no quiso o no pudo proponer y debatir de cara a la sociedad un modelo alternativo.

Eso lo plantearon a partir de 2003, los sucesivos gobiernos kirchneristas y una década después, la realidad argentina que, luego de años con una favorable coyuntura internacional (el famoso “viento de cola”), pero fundamentalmente por la instrumentación de políticas adecuadas para aprovecharla, mostraba fuertes señales de reactivación, aún con grandes deudas sociales: recuperación de reservas, disminución de la deuda externa, un inédito crecimiento económico, una lenta reducción de los índices de pobreza e indigencia, el aumento de la tasa de ocupación, una incipiente reindustrialización. «Después de la crisis la clave era reindustrializar el país. La recuperación ha sido bastante asombrosa y se basó en el ahorro interno, porque la Argentina no ha tenido en estos años acceso cómodo al crédito internacional. Esto demuestra que había ahorro interno pero que estaba atrapado en el sistema financiero. La diferencia más importante es que el país se reindustrializa. En términos de intercambio, hoy, los comodities tienen precios muy altos y eso ayuda a que no se produzcan las crisis cíclicas de otros momentos del modelo industrial. Para esto sirven las retenciones, que no son algo nuevo. Hoy se pueden articular y consolidar ambos sectores: el industrial y el agropecuario, aunque el modelo de monocultivo de soja tiene características del modelo rentístico financiero y especulativo», señalaba por entonces Rapoport.

La llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada cambió radicalmente el panorama en menos de un año y medio. La deuda externa crece de manera vertiginosa, al mismo tiempo que la fuga de capitales. La re-primarización de la economía abreva de las fuentes más viejas del modelo agroexportador y, en muchos sentidos, la realidad argentina puede mirarse como una película del pasado.

La restauración conservadora que gerencia el macrismo enseña también que lo que se construye, si no tiene bases políticas y económicas sólidas, puede ser derribado con facilidad. En este contexto, el debate sobre el modelo de desarrollo de esta Argentina del siglo XXI no sólo está abierto sino que sigue en gran parte pendiente. Su resolución no depende sólo de los avatares electorales, de las decisiones ejecutivas ni de los acuerdos en el Congreso, sino también de las luchas políticas, gremiales y sociales que se desarrollan en las calles.