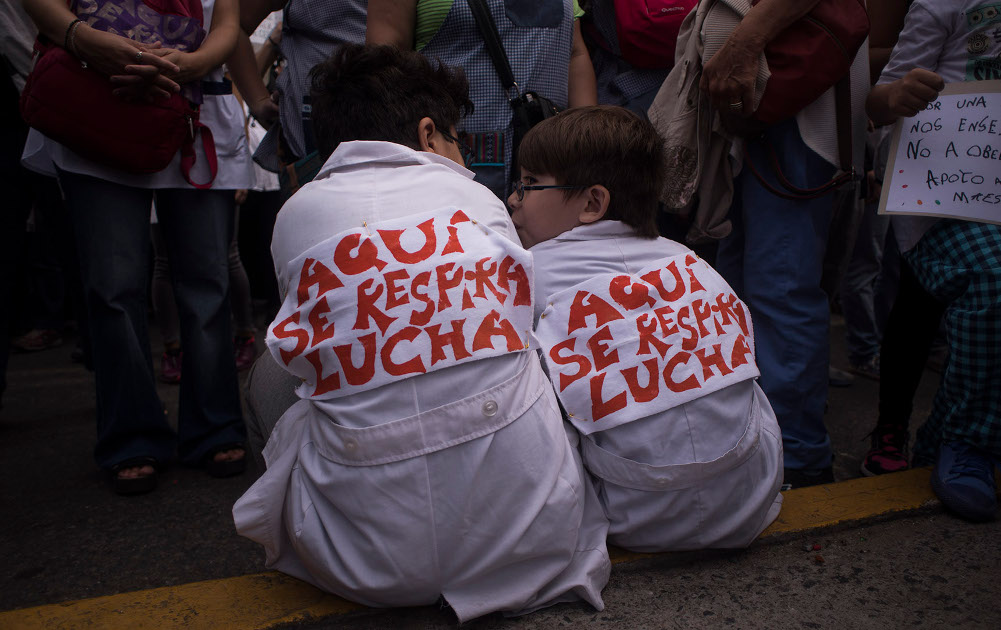

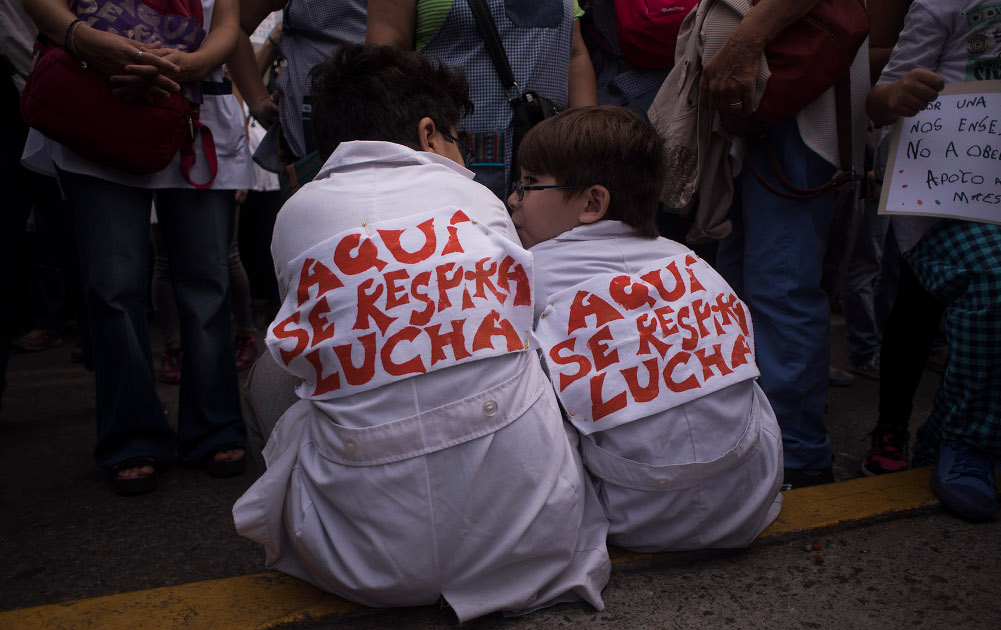

Mientras la Marcha Federal Docente llegaba a su fin, pensaba en el guardapolvo blanco. En su poder simbólico, en su presencia en la memoria y el presente, a través de nuestro pasado y nuestros hijos. Pensaba en su mezcla de “punta en blanco” y manchas y jirones y desgaste y resistencia. Pensaba que el guardapolvo debe estar confeccionado con la misma tela histórica de la que están hechos los pañuelos de las Madres y las Abuelas. Una tela fundacional, a la que uno siempre puede volver, en busca de refugio, consuelo, alegría y fuerzas. De ahí su potencia, silenciosa y profunda, que no necesita explicaciones y que provoca empatía de solo mostrarse, a pesar de toda la construcción deformante con que se lo ataca hoy, ayer y desde que la Argentina tiene memoria de abajo hacia arriba.

En nuestra tradición, el guardapolvo blanco es la educación pública, que es la educación del pueblo. Y nos acompañó de un momento a otro de nosotros mismos. Se manchó con temperas y después se quemó con las cenizas de un cigarrillo. Y vivió las tragedias, las botas que lo pisaron, las balas que lo atravesaron en un punto rojo y las políticas que lo quisieron recortar.

Ese guardapolvo es reflejo del proyecto de un país más justo, y por eso, amenazante para los que ven la igualdad como un bien escaso, que debe ser restringido y acumulado. El docente que lo viste es un trabajador más, claro, pero es también un trabajador que educa a los hijos de los trabajadores.

¿Y por qué nuestros grandes científicos, artistas y políticos surgieron de la educación pública? No es esta una discusión acerca de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, que de todos modos es un gran debate por dar. Aquí la clave se encuentra en el carácter universal. En un mundo de accesos restringidos, las puertas de la educación pública todavía están abiertas. En ese mundo, el guardapolvo blanco, con su dignidad sin lujos, invita a recordar viejos sueños de justicia e igualdad.