Esa sería una tarde memorable: no sólo don Manuel había hablado por primera vez, revelando que aun seguía vivo, sino que yo había creído descubrir que Perón y el tal Palacios del que tanto había empezado a hablar todo el mundo eran la misma persona.

Podía sonar extraño, porque Palacios era en esos momentos embajador en Uruguay, y Perón no iba a ser embajador del mismo gobierno que lo había echado de la presidencia.

¿O sí?

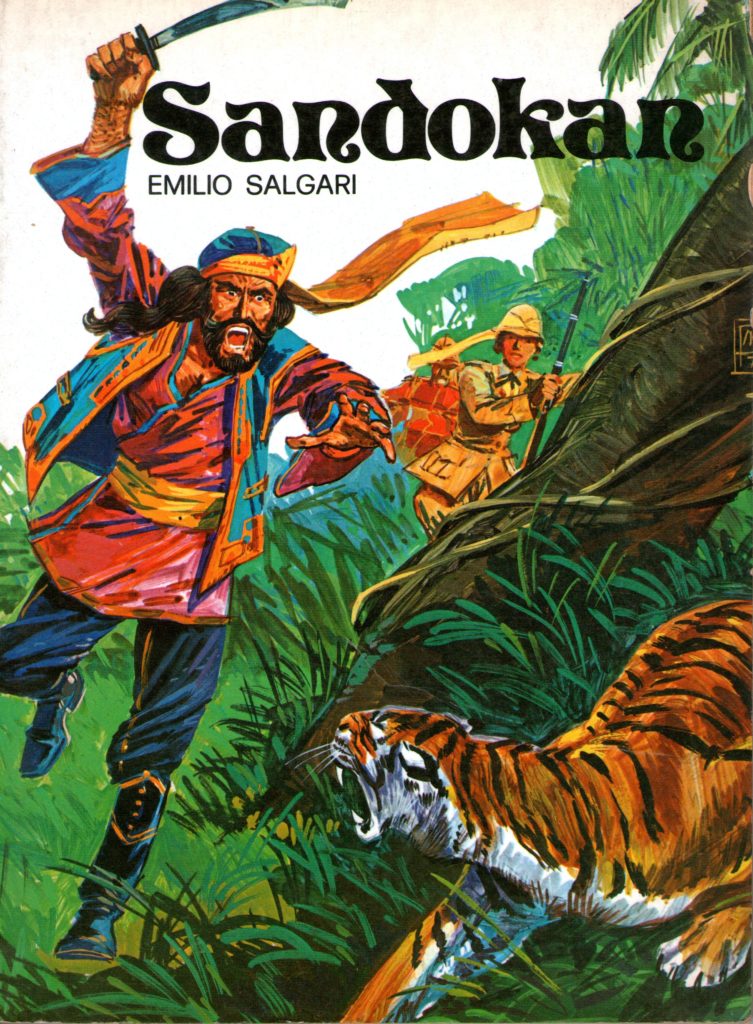

En todo caso, ¿por qué no? Perón no sólo había superado las hazañas de Sandokán robándose todo el oro de un banco sino que, inventando juguetes como los tractores que giraban sobre sí mismos, había también superado a Giro Sintornillos, que hablaba por señas con una lamparita eléctrica. ¿Por que, entonces, no podía ser Fantomas y, convertido en Alfredo Palacios, fingirse embajador del propio gobierno que lo había echado?

Ustedes se preguntarán para qué iba a tomarse semejante trabajo. Pues para seguir aislándonos del mundo, porque no me digan que no había cierta coherencia en eso de no asistir a los mundiales del 50 y el 54, y un par de años después, convertido en Alfredo Palacios, proponer la prohibición de los partidos de fútbol internacionales.

Dicho así, suena raro, pero, al igual que todos los niños de mi edad, no tenía más remedio que armarme una composición del mundo exterior en base a los retazos de las conversaciones que escuchaba en casa, en el barrio, en la escuela, en la radio y, por supuesto, en el bar de mi tío Rodolfo, donde a veces tenían lugar revelaciones asombrosas.

Esa tarde, además de la resurrección de don Manuel, el Mudo y el diariero Miguel habían estado a punto de agarrarse a trompadas por culpa de mi tío Rodolfo: en uno de sus raros momentos de sobriedad, mi tío había mencionado el informe de Rodríguez Conde. Y a partir de ahí resucitó don Manuel y se armó la bronca.

Finalmente, Miguel se había librado del abrazo de los hermanos Culacciati y mientras acomodaba sus ropas, reveló que Perón era Palacios disfrazado.

A fin de calmar los ánimos, el doctor apeló al factor de unidad y siguió enumerando los latrocinios de Perón, o de Palacios, o de quién diablos fuera el que se ocultaba detrás de esas dos máscaras. Seguramente, el archiduque Juan North, Fantomas.

–… el negociado de los permisos de importación –decía el doctor Rofo–, los incendios en los depósitos del IAPI.

–¡No me hable del IAPI! –exclamó el Pelado.

El Mudo apoyó el teléfono sobre el mostrador y bufó con fastidio.

El Mudo apoyó el teléfono sobre el mostrador y bufó con fastidio.

–¿Por qué no te dejás de joder con el IAPI? Si ni sabés qué era el IAPI.

–¡Cómo no voy a saber! Una vergüenza nacional –repuso el Pelado–; le daba al campesino 10… ¿cómo era doctor?

El doctor no le dio bolilla. Estaba muy embalado en la enumeración de los negocios sucios del régimen derrocado.

–… el otorgamiento verbal de permisos de radicación de extranjeros, la entrega de papel de diario a las empresas peronistas, y tantos otros cuyo esclarecimiento fue negado sistemáticamente por los legisladores y funcionarios del gobierno.

Miguel encontró un hueco para hacerse valer.

–No se olvide del negociado de la Compañía Argentina de Pesca.

–¡Exactamente! La Compañía Argentina de Pesca operaba en la Bolsa con el apoyo y oportunas informaciones de altos dirigentes del Banco Central.

El Banco Central era ese que antes de Perón estaba tan lleno de oro que no se podía caminar por los pasillos.

–¡Y el proteccionismo! –agregó Miguel, que había leído a Juan B. Justo y consideraba a los impuestos de aduana el enemigo número uno del libre comercio y la hermandad internacional proletaria.

La observación de Miguel dio nuevos bríos al doctor.

–Al estar casi completamente prohibida la importación, esos chapuceros, mecánicos mangiagrasa convertidos en industriales de ocasión, ganaban grandes sumas. Y como les decía, ahí Miranda descubrió algunos negocios formidables, como los llamaba el Dictador, que lo puso al frente del IAPI.

–¡El IAPI!

–No volvás a empezar, Pelado –dijo el Mudo sin apartar los labios de la bocina del teléfono.

–Y ya que hablamos de este pintoresco personaje –insistía el doctor– recordemos que fue él quien negoció la “nacionalización” de los ferrocarriles.

–¡Otra gran mistificación del peronismo! –exclamó Miguel– Hay que conocer las leyes para apreciar la estafa material y moral que Perón hizo al pueblo con este asunto.

–Claro –dijo Carlitos o Alberto Culacciati–. Yo escuché en la radio a un doctor explicar que en pocos años los ferrocarriles volverían a la Nación sin ninguna indemnización. ¿No es cierto?

–Es cierto –respondió Alberto Culacciati ¿O sería Carlitos?

Miguel retomó la palabra:

–La obra patriótica hubiera sido obligar a la empresa a renovar el material para que la Nación recibiera, a su tiempo, ferrocarriles en buenas condiciones. Pero entonces, ¿cómo hacía el Tirano su demagogia antiimperialista?

El doctor no iba a dejar de hacer el contrapunto:

–Y sobre todo, ¿quién iba a pagar suculentas coimas por ello?

Instintivamente, miré al tío Rodolfo. Me pareció que empezaba a bambolearse. Ocupado en pasar el trapo rejilla a la mesa de la ventana de Gavilán y llevar un café al pensionista de doña Carmen, la del pasaje, había perdido la cuenta de cuántos Campari, whiskys y ginebras habían tomado los integrantes del grupo, pero ya mi tío servía dos Cinzanos. Uno era para el pensionista de doña Carmen, que tomaba el vermú siempre después del café. El otro, ya saben.

Instintivamente, miré al tío Rodolfo. Me pareció que empezaba a bambolearse. Ocupado en pasar el trapo rejilla a la mesa de la ventana de Gavilán y llevar un café al pensionista de doña Carmen, la del pasaje, había perdido la cuenta de cuántos Campari, whiskys y ginebras habían tomado los integrantes del grupo, pero ya mi tío servía dos Cinzanos. Uno era para el pensionista de doña Carmen, que tomaba el vermú siempre después del café. El otro, ya saben.

Apoyó la botella sobre el mostrador y bizqueó. Azorado, me di cuenta, por el movimiento de sus labios y el temblor de su dentadura, que pretendía memorizar un dato o un concepto. Presté atención. “Demagogia antiimperialista”, parecían querer decir los labios del tío Rodolfo.

Yo era un niño, pero no tan estúpido como parecía. El nuevo concepto que el tío Rodolfo luchaba por asimilar provocaría el domingo un despelote mayor que el affaire de los tractores: además de peronista, mi tío Polo era ferroviario.

Ferroviario era una de las pocas palabras que al hablar de mi tío Polo, mi vieja y mi tía decían sin bajar la voz. Pero empezaban a susurrar en cuanto se referían al taxi Mercedes 170D que Jorge Antonio le había dado a Perón para que Perón se lo regalara a mi tío Polo, que lo trabajaba a medias con un amigo, “otro acomodado, seguro”, siseaba mi tía.

–Polo no es un acomodado –contestó mi vieja.

–Polo no, pero todos los demás peronistas, sí. Igual que ese Jorge Antonio.

Cada vez que aparecía el nombre de Jorge Antonio, no podía dejar de preguntarme si ese sería el Yañez de Perón, el amigo inteligente y cauteloso, el que le daba consejos sensatos, más que nada para protegerlo de sí mismo. Es que Perón y Sandokán eran capaces de cualquier cosa. Y así como el Tigre de la Malasia asolaba los mares a bordo de su prao para joder a los ingleses y acumular tesoros en su refugio de Mompracén, Perón les había cagado los ferrocarriles para cobrar vaya uno a saber qué fortuna en coimas.

Imaginaba a Perón, con turbante y una cimitarra atada a la cintura, desplegando ante Jorge Antonio mapas de colores en los que planeaba sus siguientes latrocinios, cómodamente instalados en la amplia cabaña repleta de los más preciados tesoros, los pianos de cola, los muebles de laca, la Compañía Argentina de Pesca, las alfombras persas, los tractores giratorios, la bauxita, los cigarros de Borneo y los vestidos y las joyas de Evita.

Una vez más, el doctor me sacaría de mis ensoñaciones con la contundencia de sus datos: Perón no acumulaba los tesoros que obtenía de sus actos de piratería sino que los ponía a nombre de su cuñado.

–No nos creamos que Duarte se aprovechaba de la supuesta ingenuidad del Dictador –explicaba en esos momentos el doctor Rofo–. Él era dueño solamente de una parte de la fortuna fabulosa que manejaba.

–El verdadero propietario de ella era Perón.

–Desde luego, Miguel –prosiguió el doctor–. Juancito era su testaferro, pero fue tan enorme la cantidad de propiedades que llegó a tener, que necesitó a su vez, de un testaferro propio. Fue entonces que puso los bienes a nombre de su chofer: Jorge Antonio.

–Cuando Juan Duarte se suicidó… –todos miraron sorprendidos al doctor, quien de inmediato ensayó una amplia sonrisa y alzó los dedos índice de cada mano trazando en el aire un par de imaginarias comillas–. Dicen que sobre su tumba manos anónimas depositaron un ramo de flores con una cinta en la que se leía el clásico “Perón Cumple”.

El Pelado, Miguel y Carlitos y Alberto Culacciati respondieron con risas algo exageradas, me pareció. El Mudo colgó el auricular en la horquilla del teléfono, se acodó al mostrador y pidió una caña.

El doctor seguía sonriendo, al parecer muy satisfecho de su ingenio.

–Cuando Duarte murió, Jorge Antonio se presentó ante el Dictador y le explicó que tenía a su cargo propiedades que en realidad no le pertenecían.

Mi tío acabó de un trago con la caña correspondiente a la del Mudo. Parecía contrariado.

–¿Y la demagogia ant.. ant-t…?

–Timperialista –acotó el Mudo, antes de que fuera necesario volver a correr la heladera.

–Eso. ¿Qué tiene que ver con Duarte?

Se nota que no tenía nada que ver pues el doctor no sabía cómo reaccionar.

Se nota que no tenía nada que ver pues el doctor no sabía cómo reaccionar.

–No te quedés en un detalle, Rodolfo –explicó Miguel–. Don Julio está hablándonos de la ristra de sobornos, peculados, cohechos, prevaricatos, malversaciones de caudales públicos, exacciones ilegales, usurpaciones, daños, que en esa época nefasta fueron delitos corrientes y admitidos como una fatalidad.

Detrás de los vidrios de sus anteojos, permanentemente manchados de grasa, mi tío bizqueaba.

–Y hubo otros más graves aun –acotó el doctor–: la intimidación pública, la instigación al crimen, los incendios y estragos, el abuso de autoridad, cometidos por los más altos gobernantes ante el estupor de la ciudadanía.

–El caso Ingalinella…

–¡No me hablen del…! –el Pelado enmudeció súbitamente al encontrarse con la mirada del Mudo.

–“He aquí un hombre de confianza”, se dijo el Dictador cuando conoció a Antonio. Y le regaló los bienes que ya figuraban como suyos…

–Suyos… –balbuceó mi tío, que trataba de tener sus ideas en orden para el almuerzo del domingo.

–Además, lo hizo su testaferro (recuerden que el cargo estaba vacante) traspasándole los cuantiosos bienes que fueran de Evita y Juancito. Fue así como Jorge Antonio, producto fantasmal de esta década de oprobio, llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo.

Como aplastando a un insecto sin apellido, Miguel estrelló la palma de su mano contra la tapa de un mostrador.

–¡El pueblo debe recuperar los dineros que se robó Jorge Antonio!

–Eso sería aleccionador –convino el doctor–. Los deshonestos, como los audaces y los envilecidos, todavía viven entre nosotros. Corromperán donde estén o vayan. Gracias al doctor Prebisch, que ha sido llamado de urgencia para apagar el incendio, el país superará más o menos pronto la crisis económica a que nos arrastró el Tirano, pero no la crisis moral y política. Un gran flagelo asoló a los argentinos. No se inmuniza fácilmente.

Si lo sabría yo, que anotaba cuidadosamente en mi libretita todo lo que decía el doctor para contárselo a Perón en cuanto aterrizara el avión negro en la terraza de mi tía.

Di vuelta una hoja, humedecí con la lengua la punta del lápiz y escribí: “Prebis”.